INTRODUCCION Contenido

Hace ya varios años hemos venido desarrollando un programa de investigación en la ENEP

Iztacala, cuyo propósito ha sido obtener indicadores que permitan evaluar la calidad de la educación

básica en México. En las investigaciones desarrolladas se ha encontrado sistemáticamente,

que los resultados del sistema educativo suelen ser muy pobres en cuanto a la comprensión y apropiación

de los conocimientos básicos a niveles de primaria y secundaria que logran sus egresados, esto explorado

con personas de diferentes niveles de escolaridad, desde primaria hasta posgraduados (Tirado, 1986; Tirado y Serrano,

1989; Tirado, 1990; Tirado y Canales, 1992).

Teniendo estos antecedentes, nos pareció interesante ahora evaluar qué tanto se aprenden los conocimientos básicos de una disciplina cuando se elige ésta para estudiarla como carrera universitaria. Pensamos que si en general se ignoran los conocimientos de los ciclos básicos, podría suceder que al menos aquellos que optan por estudiar una profesión a nivel universitario, sí conozcan las nociones básicas de esa disciplina. Ya que es de suponerse que son los conocimientos que más despertaron interés en el estudiante durante sus estudios preuniversitarios.

Frente a esta perspectiva, compartiendo intereses y uniendo recursos, los autores nos propusimos explorar la enseñanza de la biología en México a nivel básico y universitario, tratando de encontrar indicadores que permitieran evaluar logros y carencias.

Consideramos que una forma de obtener indicadores sobre la enseñanza de la biología en México, se podría hacer evaluando a estudiantes universitarios que cursaran los diferentes semestres de la carrera de biología en el país, explorando los conocimientos de la disciplina que se consideran básicos y que deberían saber desde que terminaron sus estudios de secundaria.

Con esta estrategia pretendemos obtener algunos indicadores sobre el funcionamiento del sistema educativo nacional, en cuanto a los resultados que se alcanzan en la enseñanza de una disciplina básica. Porque es lógico pensar que si aquellos que se interesaron por estudiar la carrera de biología ignoran nociones básicas, se puede suponer, sin riesgo a equivocarse, que los que no se interesaron por estudiar esta disciplina a nivel profesional, igualmente deben ignorar estas nociones, aunque les hayan sido enseñadas durante sus estudios preuniversitarios. Obviamente también deben ignorarlas aquellos que sólo terminaron estudios de secundaria. Esta estrategia metodológica consiste en sesgar la muestra a favor, es decir, escogiendo a los mejores, lo que resulta más indicativo y económico. Como plantea Des Raj, "En realidad, podemos escoger deliberadamente una muestra distorsionada para hacer una estimación mejor." (1979, p. 18).

Hacer una evaluación con estudiantes que están cursando los diferentes semestres a nivel universitario, también puede ofrecer indicadores sobre el funcionamiento de las universidades, lo que constituye otro objetivo fundamental de esta investigación.

Si se hacen evaluaciones utilizando un mismo instrumento (cuestionario), se cumple con un principio fundamental: evaluar bajo la misma condición, o dicho de manera coloquial, medir con la misma vara, lo que valida las comparaciones. De este modo se pueden comparar los puntajes que obtienen los alumnos que estudian en diferentes bachilleratos, comparar los niveles que tienen los alumnos cuando ingresan a la universidad y cuando están próximos a concluir sus estudios, apreciar las diferencias que se presentan entre los distintos estratos socioeconómicos, etcétera.

En México casi se han desarrollado evaluaciones que permitan hacer comparaciones interinstitucionales a partir de los logros curriculares que alcanzan sus estudiantes, es decir, sobre sus productos. Aunque el examen para ingresar a las especialidades en medicina puede tomarse como un antecedente, hasta donde sabemos, no se ha desarrollado ni utilizado para diagnosticar la enseñanza, ni para implementar programas correctivos de deficiencias formativas encontradas, ni su muestra sirve para estos fines, ya que se hace para otros propósitos.

Por esto nos propusimos desarrollar una investigación en busca de indicadores que permitan detectar problemas y hacer diagnósticos, de manera tal que se puedan fundamentar propuestas que contribuyan al mejoramiento de la enseñanza, en este caso en particular, de la biología, desde niveles básicos hasta universitarios.

OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo consiste en evaluar los conocimientos básicos de la biología que tienen los alumnos que estudian esta disciplina a nivel universitario en las diferentes instituciones de educación superior del país. Se desea evaluar el grado de dominio académico que tienen los estudiantes sobre nociones básicas durante los diferentes semestres, es decir, desde que ingresan a la carrera, en el transcurso de ésta y cuando están por terminarla.

Como objetivos particulares se propuso analizar las diferencias que se presentan en función de: la universidad en que se estudia, grados de avance en los estudios, antecedentes de escolaridad en términos de escuelas públicas y privadas, bachillerato donde se estudió, tiempo que dedica al trabajo para los casos que trabajan y estudian, solvencia económica, género, entre otras.

METODO

Sin duda un problema fundamental para alcanzar los objetivos antes descritos es el método. En el método se presentan dos puntos cruciales, por un lado el contar con un instrumento que permita de manera válida y confiable determinar el grado de apreciación de los conocimientos básicos de biología, y por el otro lado, la muestra, es decir, a quienes y cuántos se les debe aplicar el cuestionario para poder generalizar los resultados; en otras palabras, de qué tamaño y cómo seleccionar la muestra. Estos aspectos son esenciales, porque de ello depende el logro de los objetivos.

EL INSTRUMENTO

Para elaborar un instrumento de evaluación del saber se requiere necesariamente partir de una serie de principios y criterios, lo que corresponde a la filosofía que fundamenta la estructuración de la prueba. En nuestro caso partimos de los siguientes principios y criterios.

PRINCIPIOS

La Idea en la estructuración y composición del cuestionario, fue explorar si el estudiante tiene una Idea del proceso evolutivo, considerando a éste como parte fundamental en la formación de los futuros biólogos; por lo que se consideró que el instrumento contemplara una visión general de los horizontes históricos en que se fueron suscitando los grandes cambios de la evolución de los seres vivos, es decir, sobre los principales acontecimientos que han dado lugar a las grandes transformaciones del fenómeno biológico.

Con esta idea central, se decidió explorar en torno a nociones básicas del origen de la vida a partir de los compuestos orgánicos primigenios, sobre el origen de los seres vivos más primitivos (los primeros) en cuanto a su estructura (procariontes) y funciones fundamentales, tales como su reproducción (bipartición) y alimentación (autótrofos - fotosintéticos). Siguiendo con la misma lógica conceptual, se decidió explorar acerca de la revolución que constituye el desarrollo de organismos unicelulares complejos (eucariontes- heterótrofos) y su proceso reproductivo (división celular por mitosis); la evolución de los organismos del reino plantae (bacterias - musgos - helechos - fanerógamas) y animalia (protozoarios - cordados primitivos - reptiles - mamíferos); y los procesos reproductivos más complejos (meiosis - sexual), esbozando una idea muy básica de la biodiversidad, su integración ecológica y el hombre.

CRITERIOS

En la elaboración del cuestionario se siguieron los siguientes principios. Que se exploren conocimientos considerados básicos a nivel de secundaria, y por lo mismo que se encuentran en los programas de estudio a este nivel.

Que se formulen las preguntas en opción múltiple, de manera que sea altamente confiable su evaluación.

Que las preguntas se consideren por parte de profesores y especialistas de la disciplina, como apropiadas para que un alumno que ha terminado la secundaria las pueda contestar, o al menos se supone que debería poder contestarlas.

Que las preguntas sean consideradas por parte de profesores y especialistas como claras, precisas y sin lugar a duda con una sola alternativa correcta.

De preferencia, formular preguntas que impliquen la comprensión de conocimientos, es decir, que no se puedan resolver con base en información simplemente memorizada.

ELABORACION DE LA PRUEBA

Guiados por los principios y criterios antes mencionados, un grupo integrado por personas que tienen años de experiencia en la elaboración de reactivos, formularon una primera versión de aproximadamente 75 preguntas, las cuales se discutieron y reescribieron hasta llegar a la le elaboración de un cuestionario compuesto por 49 preguntas de conocimientos y una última de opinión, la cual se explica y analiza más adelante.

Esta primera versión se sometió a la consideración de un profesor de biología con más de treinta años de servicio en escuelas públicas a nivel de secundaria, también se discutieron las preguntas con una profesora de biología de bachillerato y con 15 especialistas más, que tienen todos ellos estudios de posgrado concluido en el área de biología y se dedican de tiempo completo a la investigación o la docencia en instituciones de educación superior o de investigación. A la luz de todas estas consideraciones se fueron afinando las preguntas.

Posteriormente, para hacer algunas pruebas de confiabilidad y evaluar los reactivos con sus alternativas a partir de experiencias concretas, se realizaron dos pruebas piloto, aplicándose a 77 alumnos de la carrera de biología de la ENEP Zaragoza y 62 del CCH Vallejo de la UNAM, éstos últimos estaban terminando su bachillerato y eran aspirantes a estudiar biología o una carrera afín. A la luz de estas experiencias se hicieron los últimos ajustes a los reactivos.

Para evitar, o al menos atenuar, situaciones de tensión al contestar el examen y el que se emitan respuestas azarosas (por adivinación), todos los cuestionarios se contestaron de manera anónima.

Para la reproducción del cuestionario y las hojas de respuesta, recibimos la generosa ayuda de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, de la SEP, quienes fotocopiaron el material lo que mucho agradecemos.

LA MUESTRA

Una investigación es más rica en la medida que puede explorar al mayor número de elementos del universo. Claro está que entre más grande es el número mayor es el costo.

Nosotros nos propusimos, como primera intención, el ambicioso programa de aplicar el cuestionario al 30 por ciento de los alumnos que estudian biología en el país, seleccionados aleatoriamente y con base al semestre o año escolar, es decir, 30 por ciento de los que estaban cursando en cada grado que se impartía en el momento de hacerse la aplicación.

Para esto contamos con la generosa colaboración de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Biología (AMFEB), la que facilitó el que se difundiera el proyecto de la investigación en su reunión que tuvo lugar en el mes de noviembre de 1990 en la ciudad de Guadalajara. A esta reunión asistieron representantes de 33 (80 por ciento) de las 41 escuelas de biología que había registradas en México en ese momento (AMFEB y CNEB, 1991). Se invitó a colaborar con la investigación solicitando que aplicaran el cuestionario en sus respectivas instituciones. En esa ocasión todas las instituciones invitadas manifestaron su interés en colaborar, recogiendo el cuestionario y las hojas de respuesta. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la AMFEB y las instituciones participantes por su valiosa e imprescindible ayuda.

Como última parte del procedimiento nos parece pertinente decir que la información se capturó,

procesó y analizó por medio de equipo de cómputo, utilizando bases de datos y corriendo programas

estadísticos especializados, lo que ayuda a tener una alta confiabilidad.

Resultados Contenido

LA MUESTRA

A pesar de que esperamos un año y en la segunda reunión del AMFEB de noviembre de 1991 volvimos a solicitar la colaboración, no todas las instituciones que habían manifestado su interés por participar lo hicieron.

Después de eliminar los cuestionarios que no estaban totalmente contestados, la muestra quedó constituida por 1087 alumnos encuestados que estudiaban en 19 instituciones del país. En el cuadro número 1 se presentan las escuelas de biología que había en México en 1990, su matrícula (cuando se conoce), en cuales se aplicó el cuestionario, el número de alumnos que se encuentran y el porcentaje de este número con relación a la matrícula de la institución.

Con base en la fórmula que proporciona Rojas Soriano (1985, pp. 176, 178) para estimar el tamaño de una muestra representativa, encontramos que el número de encuestados (n) debería de ser de 196.2 personas (teniendo los valores Z=2.575, E=.05, N=8000, S=8.55, M=31.6). Los 1087 casos que conformó la muestra en este estudio es muy superior al número requerido, y dado su tamaño y varianza el nivel de precisión de los datos puede estimarse a más/menos dos por ciento de valoración (E=.02).

Observando el cuadro número 1 se pueden apreciar que 11 de las 15 escuelas en que se aplicó el cuestionario y de las cuales conocemos su matrícula, es decir en el 73 por ciento de los casos, se encuestaron alrededor del treinta por ciento o más de sus alumnos matriculados, tal y como les fue requerido.

La distribución de la muestra analizada por semestres o años escolares debería de ser más o menos uniforme, porque se solicitó que se seleccionara aleatoriamente al 30 por ciento de los alumnos de cada semestre o año escolar que estuviera en curso. Analizando la distribución, 15 de las 19 instituciones participantes lo hicieron como se les pidió, es decir, en el 79 por ciento de las instituciones se conformó la muestra de acuerdo a lo requerido, por lo que suponemos que el 83.4 por ciento de los estudiantes encuestados (n=907) se seleccionaron por el procedimiento indicado (30 por ciento al azar).

Como ya se mencionó, la prueba fue anónima en todos los casos, de tal manera que el encuestado no se preocupara por la calificación que obtendría y optara por una respuesta sólo en los casos que supiera, evitando responder adivinando. Para esto se ofreció en todos los reactivos 7 alternativas, de las cuales las 4 primeras correspondían a posibles respuestas a la pregunta, la quinta a "Tengo duda", la sexta a "No me acuerdo" y la séptima a "No sé". De este modo se invita al encuestado a aceptar cuando no sabe, lo que permite evitar, o al menos atenuar, respuestas por adivinación. Con este procedimiento se puede inferir más o menos si los encuestados respondieron adivinando o no, porque se establece una relación entre el número de aciertos, errores y respuestas de evitación (Tengo duda, no me acuerdo y no sé). Para que se comprenda esto mejor pongamos un ejemplo extremo, si una persona obtuvo sólo la cuarta parte de aciertos, lo que corresponde al nivel del azar (0.25), bien los pudo obtener adivinando; esto parece confirmarse si en las respuestas restantes tiene sólo errores, y se descartaría tal posibilidad si en t odas las respuestas restantes evitó respuestas incorrectas, aceptando tener duda, no acordarse o no saber.

Considerando una función entre el número de aciertos, errores y evitación, encontramos que sólo en 3 casos se puede considerar que contestaron tratando de adivinar. Esto da indicios de que prácticamente todos los participantes contestaron con seriedad, y dado que 3 casos no representan ni el cero punto cinco por ciento de la muestra, no se excluyeron.

Al encuestado se le pidió que anotara "hace cuántos años dejó de estudiar la secundaria" y su edad. Estos dos datos se corresponden en el tiempo y deben correlacionar si el estudiante contesta con veracidad. La correlación que encontramos es de +0.91, por lo que se puede volver a señalar que los cuestionarios fueron contestados con responsabilidad.

CUADRO NÚMERO

1

DIRECTORIO DE ESCUELAS DE BIOLOGÍA EN MÉXICO POR ORDEN ALFABÉTICO DE SU

LOCALIZACIÓN FEDERATIVA

|

Instituciones |

Matrícula |

Encuestados |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Totales |

6087 |

1087=17.9 |

Por todas las consideraciones anteriores, se puede concluir que se contó con una muy buena muestra para hacer este estudio.

EL INSTRUMENTO

Antes de pasar a cualquier otro análisis es ahora conveniente saber qué tan bien construido está el cuestionario. Es decir, si se pueden tomar por confiables y válidos los resultados obtenidos.

Varios análisis se pueden hacer para explorar la efectividad de un instrumento. Uno de los más importantes es saber si mide lo que pretende medir, o sea, si es válido.

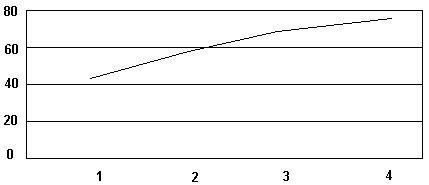

La intención de la prueba es poder evaluar qué tanto domina una persona los conocimientos básicos de biología. En términos generales es de esperarse que entre más se estudia una disciplina se sabe más de ésta, por lo tanto debe esperarse que los alumnos que cursan los últimos semestres de su formación universitaria, en promedio, deben saber más que los que apenas están cursando los primeros semestres. En la gráfica número 1 se puede apreciar cómo los resultados obtenidos se corresponden a lo esperado. En el análisis de varianza todas las diferencias resultan estadísticamente significativas, por lo que se puede concluir que hay elementos para presumir que el instrumento es válido.

Otro análisis importante para evaluar los reactivos es observar si las preguntas discriminan entre quienes saben y los que no saben. Para esto se dividió la muestra en 5 grupos, el primero se conformó con el 20 por ciento de los que obtuvieron las calificaciones más bajas (grupo inferior-inferior), el segundo grupo se formó con el 20 por ciento que puntearon por arriba del grupo inferior-inferior pero por abajo que todos los demás (grupo inferior-medio), el tercer grupo se formó con el 20 por ciento que obtuvo calificaciones alrededor de la media (grupo medio), el cuarto se integró con el 20 por ciento superior a la media (grupo superior-medio) y finalmente el 20 por ciento restante con los que obtuvieron las mejores notas (superior-superior).

Posteriormente se sacaron las calificaciones promedio de cada uno de los grupos en cada una de las preguntas. Con base en este análisis encontramos que los grupos inferiores puntearon en todos los reactivos por abajo de los grupos superiores, las tendencias fueron siempre ascendentes, y sólo en 3 reactivos se observa un efecto de "techo", es decir, todos puntearon alto por ser preguntas fáciles, lo que no está mal para poder discriminar a los muy malos. De aquí se puede decir que los reactivos permiten discriminar entre quienes saben y los que no.

|

POR AÑO ESCOLAR PORCENTAJE DE ACIERTOS AÑOS DE ESCOLARIDAD UNIVERSITARIA |

Además, para evaluar la confiabilidad general del instrumento se realizó la prueba Alpha de Cronbach, la cual correlaciona todos los reactivos entre sí y puede estimar la coherencia interna de la prueba, es "una media de correlación que mide la homogeneidad de la prueba" (Brown, 1980, P. 150). Un coeficiente de correlación de 0.70 se considera aceptable, de 0.80 muy bueno y de 0.90 o más, excelente. En la prueba obtuvimos un valor alpha de 0.89.

Con todo lo anterior se concluye que se contó con un instrumento muy adecuado.

Resultados Generales Contenido

La media de aciertos fue de 31.06, lo que equivale a 63.4 por ciento de respuestas correctas en

promedio, o en términos convencionales de la escala del 1 al 10, a 6.3 de calificación; que aunque

resulta una calificación aprobatoria es muy baja, porque se debe recordar que estamos hablando de estudiantes

de biología a nivel universitario contestando a un cuestionario compuesto por preguntas a nivel de secundaria.

Los resultados se ven más críticos si pensamos que cerca de la mitad (47.2 por ciento) de los estudiantes universitarios obtuvieron una calificación inferior a la media, y el 34.9 por ciento no lograron una calificación aprobatoria.

Si se selecciona en la muestra a los estudiantes por el año escolar que estaban cursando al momento de contestar el examen, encontramos que los que estudiaban el séptimo u octavo semestre de la carrera obtuvieron 72.8 por ciento de aciertos en promedio, los de quinto y sexto semestre sacaron 68.4 por ciento, los de tercero y cuarto 59 por ciento, y los de primero y segundo 47.4 por ciento. Estas cifras parecen indicar que los estudiantes en su formación media básica y superior no logran formarse una buena idea general de los conocimientos básicos de biología, a pesar de que eligieron esta disciplina como profesión. Se puede pensar que los estudiantes universitarios que no se interesaron por estudiar biología seguramente tendrán una idea mucho más pobre, y que deben estar peor los que sólo terminaron los estudios de secundaria. Esto debe llevarnos a reconsiderar la enseñanza de la biología en los niveles medio básico y medio superior.

Pero los resultados también dejan que pensar en cuanto a la enseñanza de la biología a nivel universitario. Considerando sólo a los encuestados que estaban finalizando sus estudios de licenciatura, es decir que cursaban en el momento de la aplicación el séptimo u octavo semestre (n=285), se observa que sólo el 44.9 por ciento pudo identificar cual era la característica menos primitiva entre: sangre caliente, columna vertebral, celoma y tejido; y sólo el 34.7 por ciento de ellos pudo reconocer como una causa de la biodiversidad a "las mutaciones que se perpetúan al no ser desadaptativas". Esto deja ver que aún nociones sobre cambios biológicos muy importantes en la evolución, como es el caso de los organismos termoregulados (aves y mamíferos), no han quedado claramente establecidas; ni tampoco las de principios básicos que han dado lugar al desarrollo de la diversidad biológica.

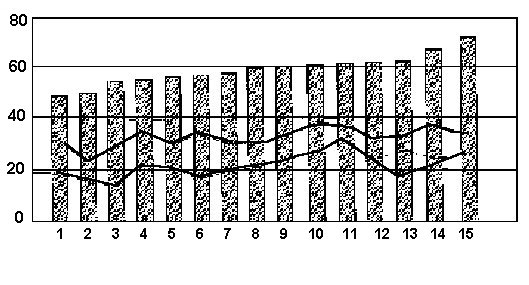

LAS INSTITUCIONES

Si se observa el promedio que obtuvieron cada una de las 19 instituciones participantes, se puede apreciar que los promedios de acierto varían dentro de un rango que va, de la que obtuvo el menor puntaje con 51 por ciento a la mejor con 71.4 por ciento. Pero cuatro universidades no aplicaron de manera proporcional el cuestionario entre los alumnos de los diferentes grados, ya que encuestaron de manera prioritaria a alumnos de los últimos semestres, por lo que están sesgadas y no se deben de considerar en estas comparaciones. Aún si, comparando sólo las IS instituciones cuyas muestras están bien balanceadas, sigue habiendo diferencias notorias, como se puede observar en la gráfica número 2. En el análisis de varianza se encuentraque estas diferenciasson estadísticamente significativas, lo que implica que unas universidades parecen ser mejores que otras, lo que podría ser importante de que se reconociera públicamente.

También en la gráfica número 2 se pueden apreciar las calificaciones promedio que obtuvieron los alumnos que cursaban los primeros semestres y los últimos, por cada univeridad que envió una muestra bien balanceada.

|

POR UNIVERSIDADES ACIERTOS UNIVERSIDADES (MUESTRA BIEN BALANCEADA

|

AREAS

El examen se puede agrupar en tres áreas: biología general (22 preguntas), botánica (13 preguntas), y zoología (14 preguntas); el promedio de aciertos fue de 70.8 por ciento, 59.7 por ciento y 56 por ciento respectivamente; lo que indica que los conceptos generales se conocen más, lo cual es interesante notar.

ANALISIS POR PREGUNTAS

Las preguntas más sencillas, o sea que pudieron contestar el 90 por ciento o más de los encuestados, fueron las que se refieren a cuestiones muy generales y básicas de la biología. En contraste, las preguntas que causaron mayor dificultad fueron las que exploran nociones de tiempo, lo que permite apreciar un problema importante y muy concreto.

Las nociones de tiempo se exploraron con preguntas como la siguiente:

En la era del mesozoico proliferaron los grandes reptiles, ésta se dio aproximadamente:

a) Dos millones de años

b) Doscientos millones de años

c) Dos mil millones de años

d) Doscientos mil millones de años

e) Tengo duda

f) No me acuerdo

g) No sé

Si se analiza la pregunta se puede apreciar que ésta explora nociones elementales de tiempo y no precisiones, dada la escala en que se plantea la pregunta. Equivale a preguntar, ¿de qué tamaño serán las puertas de una catedral aproximadamente?: a) 4 micras, b) 4 centímetros, c) 4 metros, d) 400 kilómetros.

Las preguntas sobre nociones de tiempo fueron contestadas correctamente sólo por el 18.3 por ciento de los encuestados, y aceptaron tener duda, no acordarse o no saber el 60.9 por ciento. La ausencia de parámetros generales de tiempo que permitan referir y conformar una idea del proceso evolutivo, seguramente dificulta su comprensión, ya que se carece de esquemas que permiten la organización de los grandes eventos de las transformaciones biológicas, en términos antecedentes y consecuentes, de lo que fue antes y después, y más o menos de qué tan antes y qué tan después se fueron dando estos cambios trascendentales.

PREGUNTAS DE CONFIABILIDAD INTERNA

Hubo algunos reactivos que exploraban sobre una misma temática, por ejemplo, la reproducción, con preguntas sobre: mitosis, reproducción asexual, meiosis, cromosomas, gametos; o sobre la fotosíntesis, con preguntas sobre: captura de energía, organismos autótrofos, botánica. La comparación de respuestas a preguntas sobre un mismo tema permite estimar quien efectivamente parece conocer el tema. De este análisis se puede decir que los que conocen en tema es más o menos un 20 por ciento por abajo de los que llegan a responder sólo alguna o algunas de las diferentes preguntas sobre el tema, lo que hace más críticos los resultados. Por ejemplo, reconocieron que la botánica estudia a los organismos fotosintéticos el 88.7 por ciento, identificaron a los organismos fotosintéticos como autótrofos el 87 por ciento, supieron en qué consiste la fotosíntesis el 76 por ciento, y pudieron contestar las tres preguntas correctamente sólo el 61 por ciento, lo que hace una diferencia promedio de 22.9 por ciento. Todas las correlaciones fueron positivas, aunque no todas fueron estadísticamente significativas.

Los resultados anteriores permiten apreciar cómo a veces se aprenden conocimientos aislados sin que se comprenda el tema realmente.

PREGUNTA DE OPINION

La última pregunta del cuestionario fue muy interesante por ser ésta de opinión y no de conocimientos. Se preguntaba:

En su opinión, cuál de las siguientes aportaciones al conocimiento de la biología considera que es la más importante.

a) La síntesis orgánica desarrollada por Miller

b) El descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick

c) La teoría de la evolución de Darwin

d) La formulación del concepto de célula por Hook

e) Otra

f) Tengo duda

g) No sé

El 4.9 por ciento de los encuestados optó por "a", 43.5 por ciento por "b", 29.3 por ciento por "c", 14.2 por ciento por "d", 3.9 por ciento por "e", 1.3 por ciento por "f", 0.7 por ciento por "g" y 1.2 por ciento no contestó nada.

Claro está que las opiniones no se pueden calificar como acertadas o erróneas, porque es lo que a los encuestados les parece; sin embargo sí se pueden hacer consideraciones al respecto. A nosotros nos parece, a riesgo de no compartir esta opinión con muchos otros, que la teoría de la evolución es la más importante, porque le dio a la biología una manera de poder leer y comprender las transformaciones que dieron lugar a la diversidad de los seres vivos. Esta teoría fue una aportación que permitió desarrollar un gran esquema para comprender los fenómenos biológicos en lo general, como dice en su epígrafe Dobzhansky (1977), "Nada en la biología tiene sentido si no es bajo la luz de la evolución".

Por esto esperábamos que la mayoría se inclinara por "c" y nos extrañó que optara por: el descubrimiento de la estructura del ADN. Esto nos lleva a una hipótesis, sospechamos que se aprecian más los descubrimientos que emplean una metodología muy sofisticada y de alta especialización, que los que son generales y básicos. Pensamos que esto es un reflejo de la manera tradicional en que se enseña la biología y que constituye un problema fundamental, porque creemos que primero se debe enseñar y dominar las nociones básicas de una disciplina y posteriormente pasar a las precisiones, esto guiado por una taxonomía de conocimientos bien definida.

ANALISIS POR CARACTERISTICAS Para finalizar la prueba se le pedía al encuestado que contestara algunas preguntas sobre sus características, tales como su edad, si estudió en escuelas públicas o privadas, etcétera. Ahora vamos a analizar los resultados en función de estas respuestas.

EXPECTATIVAS

Al terminar de contestar los reactivos de conocimiento, se le preguntó: "Cuántas preguntas estima haber contestado acertadamente:". La intención de esta pregunta es explorar si el estudiante tiene una idea aproximada de cuanto sabe, ya que un aspecto que se considera importante como proceso metacognoscitivo, es poder tener conciencia de lo que sabemos y lo que ignoramos, de las capacidades y limitaciones que uno tiene.

Una tercera parte (376=34.6 por ciento) de los participantes se abstuvo de responder a esta pregunta, sin embargo los restantes, que todavía son la mayoría (65.4 por ciento), plantearon como expectativa promedio que obtendrían 78.7 por ciento de aciertos y obtuvieron 64.6 por ciento. Se observa que 90 casos se subestimaron, o sea que creyeron que habían contestado menos aciertos,25 casospronosticaron acertadamente su calificación y 596 se sobrestimaron. Al correlacionar la calificación con la expectativa se encuentra que es +0.65.

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS

En este apartado vamos a analizar algunas características que pueden servir como indicadores de los niveles socioeconómicos de los encuestados, tales como:

1) su ingreso familiar,

2) si trabaja además de estudiar,

3) quién sostenía sus estudios,

4) si estudió en escuelas públicas o privadas, y

5) su estado civil.

1) INGRESOS

Sólo el 58 por ciento (633 casos) reportaron cual es el ingreso mensual aproximado de su familia. Los montos reportados se codificaron en equivalentes a salarios mínimos. Posteriormente se recodificaron agrupándolos en 5 niveles de ingreso, en el primero se colocaron a los que tenían ingresos equivalentes entre 1 y 3 salarios mínimos, en el segundo de 4 a 6, en el tercero de 7 a 9, en el cuarto de 10 a 20, y en el quinto 21 o más.

Las personas de nivel económico bajo (primer nivel) obtuvieron la calificación promedio más baja, seguidos por el segundo y tercer nivel. El orden ascendente que se observa de: a mayor ingreso mejor calificación, se rompe en el último nivel, obteniendo mejor promedio el cuarto nivel que el quinto. En el análisis de varianza se encontraron diferencias significativas asociadas al factor de ingresos económicos. Parece ser que los escasos ingresos generan condiciones que dificultan el estudio, pero también parece ser que muy altos ingresos no constituyen la mejor situación. Esto último ha sido ya observado en investigaciones precedentes (Tirado, 1989; Tirado, 1991).

2) TRABAJAN Y ESTUDIAN

Se exploró si había diferencias entre los que se dedican a estudiar solamente y los que tienen que trabajar además de estudiar, 69.1 por ciento (751) casos sólo estudiaban, 29.7 por ciento (323) estudiaban y trabajaban, y 1.2 por ciento (13) no proporcionaron esta información. Si se compara la ejecución de los que sólo estudiaban con los que estudiaban y trabajaban, se observa que los primeros obtuvieron una media de aciertos de 31.3 (63.8 por ciento), mientras que los segundos obtuvieron 30.4 (62 por ciento), no siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p > .05). De acuerdo con esto se puede decir que, contrario a lo que comúnmente se piensa, parece ser que el tener que trabajar y estudiar no crea una situación que impida un rendimiento promedio. Probablemente el tiempo que demanda el trabajo se compense con mucha responsabilidad y esfuerzo.

3) SOSTIENE SUS ESTUDIOS

Al analizar quién es el principal sostén económico del estudiante, encontramos que en el 73.7 por ciento de los casos son los padres, 14.6 por ciento ellos mismos, 8.8 por ciento sus cónyuges, 1.6 por ciento una beca y 1.4 por ciento otras fuentes. Los becados obtienen en promedio la mejor calificación (34.0 aciertos), seguidos por aquellos casos en que el cónyuge es el sostén (31.3 aciertos), los padres (31.0), ellos mismos (29.9) Y otros (28.8). Sin embargo estas diferencias no están claramente definidas porque no llegaron a ser estadísticamente significativas en el análisis de varianza.

4) TIPO DE ESCOLARIDAD

En el cuadro 2 se puede apreciar el tipo de escolaridad que recibieron los encuestados durante sus estudios de primaria, secundaria y bachillerato, en términos del tipo de escuela a la que asistieron: pública, privada o públicas y privadas. Se aprecia en este cuadro que, a pesar de que las diferencias entre las medias es de sólo 8.2 por ciento, si son estadísticamente significativas (p < .05), con excepción del nivel de bachillerato. Esto parece indicar que si hay factores favorables asociados a la educación privada, particularmente en la edad temprana.

| Nivel tipo de escuela | Encuestados Número y porciento |

Aciertos Número y porciento |

Comparaciones Anova |

| Primaria | Púb 819 =77.6 Pri 168 =15.9 PyP 68 =6.4 |

30.7 = 32.7 33.6 = 68.6 31.1 = 63.5 |

Púb y Pri = Si Púb y PyP =No Pri y PyP=No |

| Secundaria | Púb 884 =83.4 Pri 149 =14.1 PyP 27 =2.5 |

30.8 = 62.9 32.6 = 66.5 33.4 = 68.2 |

Púb y Pri = Si Púb y PyP =No Pri y PyP=No |

| Bachillerato | Púb 797=75.3 Pri 235 =22.2 PyP 27 =2.5 |

31.0 = 63.3 31.9 = 65.1 30.6 = 62.4 |

Púb y Pri = No Púb y PyP =No Pri y PyP=No |

| Solo estudios en: | Púb 671 = 88.9 Pri 78 = 10.3 PyP 6 = 0.8 |

30.9 = 63.1 34.1 = 69.6 30.1 = 61.4 |

Púb y Pri = Si Púb y PyP =No Pri y PyP=No |

5) ESTADO CIVIL

El 94.1 por ciento de los entrevistados eran solteros, 3.9 por ciento estaban casados, 0.3 por ciento vivían en unión libre y el restante 1.8 por ciento no contestó la pregunta. Aunque puede sorprender que los solteros obtuvieron una media de 31.1 de aciertos, los casados 32.6 y los de unión libre 25.6, ninguna de las diferencias resultó estadísticamente significativa. El número de casados (42) y de unión libre (3) son muy pequeños para que se hubieran podido marcar tendencias representativas.

TIPO DE BACHILLERATO

Al analizar los resultados con base en el bachillerato que se cursó, encontramos que los encuestados procedían de más de medio centenar de instituciones. Obviamente esto hace muy difícil el análisis y las comparaciones, dado que hay muestras formadas por unos cuantos alumnos. Por esto se decidió considerar en este análisis sólo a los bachilleratos que tuvieran por lo menos 30 alumnos encuestados.

El reagrupamiento quedó de la siguiente manera: 182 casos del CCH-UNAM, 83 del Colegio de Bachilleres, zona metropolitana, 81 de las Preparatorias UNAM, 57 Universidad Autónoma de Nuevo León, 44 de la Universidad de Guadalajara y 36 CETIS. Ninguna diferencia entre las medias de aciertos fue estadísticamente significativa. Se puede concluir que el número de casos que se requiere para poder hacer comparaciones entre los bachilleratos es mucho mayor que el de la muestra de este estudio.

El 46.1 por ciento de la muestra eran mujeres y el 52.9 por ciento hombres. El uno por ciento restante no contestó

esta pregunta. La media de aciertos que obtuvieron las mujeres fue de 32.1 y los hombres 30.2. En el análisis

de varianza resulta que esta diferencia es estadísticamente significativa (p < 0.0004). Por lo que se

puede decir que hay indicadores que apuntan a que las mujeres que estudian biología a nivel universitario

tienden a saber más, que los hombres, las nociones básicas de la disciplina.

Conclusión Contenido

Con base en nuestra lectura y análisis de los resultados antes expuestos, llegamos a las

siguientes consideraciones finales.

El estudio realizado ofrece indicadores sobre los escasos niveles de apropiación de conocimientos que genera el sistema educativo mexicano. Esta aseveración no es exagerada frente a los resultados antes descritos, tan solo recuérdese que los estudiantes que estaban cursando el primer año de estudios profesionales, pudieron responder acertadamente sólo el 47.7 por ciento de las preguntas, las cuales eran sobre nociones del área de conocimientos que se supone que más les interesa, que debieron haber aprendido en la secundaria y repitió en la preparatoria. Nos preguntamos, qué tanto sabrán de biología los alumnos que no les interesa en lo particular esta disciplina y que sólo la estudiaron a nivel de bachillerato, o de secundaria, o aún peor, de primaria. Y esto no es un problema exclusivo de la enseñanza de la biología, esto es un problema generalizado en las diferentes disciplinas del conocimiento y en los diferentes niveles del sistema educativo (Guevara Niebla, 1991; Tirado, 1986; Tirado y Serrano, 1989; Tirado, 1990; Tirado y Canales, 1992).

El fenómeno de la pobre apropiación de conocimientos no debe sorprender ante los programas curriculares actuales, que están abultados de información, con una oferta desmedida de conocimientos que va más allá de la capacidad de asimilación, sin jerarquías, con conocimientos enciclopédicos que se ofrecen por igual sin una relación congruente entre unos y otros, se presentan sin una concepción general que les dé coherencia, desligados de un contexto global congruente.

Hace falta definir taxonomías de conocimiento. Diferenciar nociones de precisiones, lo imprescindible delo prescindible. Reconocer, distinguir y definir lo que es básico,necesario,conveniente,recomendabley complementario. Generar esquemas que permitan armar concepciones, concepciones que ofrezcan una visión organizada del conocimiento.

Pensamos que una visión evolutiva ofrece una buena alternativa para seleccionar, organizar y enseñar los conocimientos centrales de la biología. El tener una idea básica del origen de la vida y de cómo se fue ésta transformando hasta llegar al ecosistema del cual formamos hoy parte y en el que estamos inmersos, consideramos que es un esquema cualitativamente rico para la organización curricular de la enseñanza de la biología, el cual permite tener una visión general que integre coherente y congruentemente los conocimientos.

Poder evaluar los productos de la enseñanza y comparar los resultados alcanzados entre unas instituciones con otras, de unas escuelas con otras, de unos profesores con otros, de unos alumnos con otros, puede ir trazando los diferentes niveles de logro. Así se podrían ir dibujando cuáles son las ejecuciones promedio, las que logran los mejores y los peores resultados. También se podrían establecer estándares nacionales, niveles mínimos de exigencia para poder merecer el reconocimiento social.

Teniendo evaluaciones sistemáticas que permitan contar con puntos de referencia que configuren parámetros de comparación; se podrá juzgar la pertinencia de uno u otro modelo curricular, programa de estudio o procedimiento pedagógico. De este modo se podrá contar con criterios derivados de la observación, de la evidencia empírica, evitando así discusiones que a veces sólo se basan en opiniones o suposiciones personales.

Taxonomizar contenidos, reestructurar programas, definir estándares nacionales, generar innovaciones

didácticas, evaluar los logros y promover estímulos diferenciados de acuerdo con los logros, puede

constituir un motor para el desarrollo educativo, una estrategia para impulsar una transformación en la

calidad de la educación en México.

BIBLIOGRAFIA Contenido

AMFEB-CNES, Directorio de Facultades, Escuelas e Institutos que Imparten la Carrera de Biología

en la República Mexicana, México: Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Biología

A.C. y Consejo Nacional Para la Enseñanza de la Biología A.C., mayo, 1991.

BROWN, F., Principios de la Medición en Psicología y Educación, México: Manual Moderno, 1980.

DES RAJ, La Estructura de las Encuestas por Muestreo, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.

DOBSHANSKY, T. et al, Evolution, San Francisco, Freeman, 1977.

GUEVARA NIEBLA, G., "México: ¿un país de reprobados?", en Nexos, México, Sociedad, Ciencia y Literatura, año XIV, núm. 162, junio de 1991.

ROJAS SORIANO, R., Guía para Realizar Investigaciones Sociales, México, UNAM, 8a. edición, 1985.

TIRADO, F., "La Crítica Situación de la Educación Básica en México", en Ciencia y Desarrollo, México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, núm. 71, año Xll, noviembre-diciembre, 1986.

TIADO, F. y SERRANO, V., "En torno a la Calidad de la Educación Pública y Privada en México", en Ciencia y Desarrollo, México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, vol. XV, núm. 85, marzo-abril de 1989.

TIRADO, F. "El Efecto de la Escolaridad en el Aprendizaje Cotidiano", en Revista Latinoamericana deEstudios Educativos, México, Centro de Estudios Educativos, vol. XIX, núm. 4, 4° trimestre, 1989.

TIRADO, F., "La Calidad de la Educación Básica en México, Antes y Ahora", en Ciencia y Desarrollo, México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, vol. XVI, núm. 91, marzo-abril de 1990.

Tirado, F., "Efectos de la Escolaridad en las Habilidades de Reflexión", en Revista Latinoamericana deEstudios Educativos, México, Centro de Estudios Educativos, vol. XXI, núm. 3, 3er. trimestre, 1991.

TIRADO, F. y CANALES, C., "Evaluación de la Educación Básica con Posgraduados", en Ciencia y Desarrollo, México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, vol. XVIII, núm. 104, mayo-junio, 1992.