INTRODUCCION Contenido

Este ensayo(1) tiene dos objetivos centrales: plantear algunos factores de orden económico

que han incidido sobre el desempeño de la actividad educativa y de investigación en ciencia y tecnología

en nuestro país desde 1970, y destacar algunas líneas de política y actividades a partir de

las cuales pueden generarse dinámicas virtuosas que estimulen su desarrollo en el corto y mediano plazos.

Para lograr estos objetivos, inicialmente se presentan en este artículo algunos elementos de orden conceptual

que abordan la relación educación-desarrollo socioeconómico; en seguida se analizan ciertos

factores económicos que afectaron los presupuestos asignados a las actividades educativas y de investigación

durante la década pasada, haciendo algunas comparaciones con otros países; después se estudian

varios elementos que permiten pensar en resarcir el efecto negativo que sobre el sector educativo generó

el deterioro financiero de la década pasada y por último, se presentan las conclusiones principales

y algunas reflexiones finales, en las que se plantean líneas de análisis que apuntan a investigaciones

posteriores.

I LA EDUCACIÓN

Y EL DESARROLLO Contenido

La actividad científica y tecnológica desempeña un papel central en la superación

del subdesarrollo, ya que constituye la mejor inversión en capital humano.(2) Sus efectos se traducen en

que potencializa la capacidad de resolución de los diversos problemas nacionales y genera dinámicas

virtuosas en el proceso de crecimiento y desarrollo económico de largo plazo.

Lo anterior es cierto tanto a nivel macro como microeconómico. Efectivamente, la teoría económica ha demostrado que el progreso de los conocimientos de la población general es un factor crucial que incide sobre el crecimiento y el desarrollo económicos. Si bien es cierto que la acumulación de los acervos de capital y el avance y la incorporación de la tecnología son muy importantes, estos factores son estériles si no se cuenta, progresivamente, con una población más culta, más capacitada y más especializada, de manera que pueda explotar al máximo el potencial productivo de dichos factores.

Esta hipótesis, que fue planteada desde fines de los años cincuenta por Solow y por Schultz, ha venido adquiriendo cada vez mayor contundencia. A decir de Drucker (1993: 7), la nueva sociedad que hemos comenzado a vivir (la "sociedad postcapitalista") desde hace algunos años está definiendo una nueva forma de ver y de entender los procesos económicos. En ese sentido, plantea que el recurso económico básico -los medios de producción- ya no es el capital ni los recursos naturales ni el trabajo. Ahora es y será el conocimiento. El factor crucial de creación de riqueza ya no será la ubicación del capital para los usos productivos ni el trabajo, los cuales fueron los dos polos de la teoría económica clásica, marxista, keynesiana y neoclásica de los siglos XIX y XX.

Esto significa que la hipótesis del capital humano ha venido adquiriendo fuerza no sólo en la teoría y en el consenso de las discusiones sobre desarrollo económico, sino, más aún, en las decisiones fundamentales de los gobiernos de países en vías de desarrollo.

Quizás los planteamientos anteriores se pueden expresar con claridad en el siguiente epígrafe: "Los recursos humanos... constituyen la base final de la riqueza de las naciones. El capital y los recursos naturales son factores de producción pasivos; los seres humanos son los agentes activos que acumulan capital, explotan los recursos naturales, construyen organizaciones sociales, económicas y políticas, y llevan adelante el desarrollo nacional. Es claro que un país que no pueda desarrollar las habilidades y los conocimientos de sus habitantes, y utilizarlos con eficacia en la economía nacional, no podrá desarrollar ninguna otra cosa" (Harbison, 1973:3).

En la medida que los países le han conferido al capital humano una gran prioridad, han logrado crear una nueva sociedad, de acuerdo con una nueva forma de ser y de usar el conocimiento. Como un buen ejemplo de esta hipótesis, Drucker se refiere al caso de Japón (op. cit.: 46). Diversos estudios empíricos han demostrado que existe una importante asociación positiva entre nivel educativo y distribución del ingreso y, por tanto, un impacto negativo sobre la pobreza.

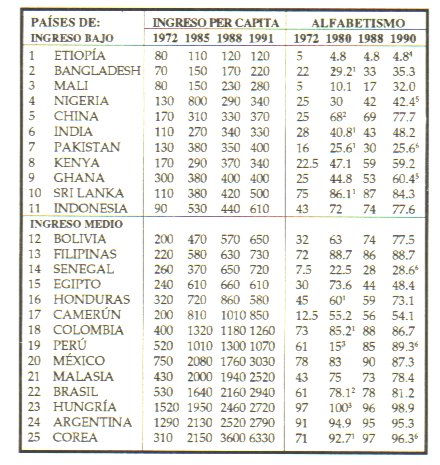

Al respecto, Gillis (op. cit.: 219), señala que "la educación y el ingreso están altamente correlacionados tanto a nivel individual como social... A pesar de que no todos los individuos graduados ganan más que aquéllos que sólo completaron la escuela primaria, la mayoría sí y en promedio sus ingresos son mucho mayores..." Esto se puede apreciar a través de la lectura del cuadro 1 que relaciona estratos de ingreso con nivel de escolaridad, para una selección de países durante la década pasada.(3)

Esto que es cierto a nivel micro, también lo es a nivel macro, es decir, existe una fuerte correlación positiva entre ingreso nacional y educación(4), lo cual puede constatarse a través del siguiente análisis estadístico de corte transversal que relaciona producto per cápita en dólares corrientes y educación para distintos países, en tres periodos distintos de observación (véase cuadro 2).

Para este análisis se tomaron 25 países divididos en dos subgrupos:(5) del país 1 al 11, de bajo ingreso y del 12 al 25, de ingreso medio.

El cuadro 2 permite corroborar la hipótesis planteada y hacer varias puntualizaciones importantes:

1. Entre 1972 y 1988 hubo un gran avance en la alfabetización en todos los países analizados (que continuó avanzando hasta 1991, último año del que tenemos información), destacando particularmente el gran desempeño en los países de ingreso bajo; en promedio, casi duplicaron su tasa inicial, y en otros casos como Etiopía, se multiplicó por 12.6

2. De igual manera, el ingreso per cápita, aún en magnitudes corrientes, observó una dinámica positiva -aunque no de manera tan espectacular- con la única excepción de Corea del Sur, que incrementó esta variable en más de 10 veces.

3. Llama la atención que en 1972 existió una baja correlación -aun-que positiva- entre ingreso per cápita y alfabetismo, que creció sustancialmente en 1988 y, más aún, hasta 1991. Esto bien puede deberse a que en las fases en que ambas variables presentan niveles muy bajos, hay otros factores que inciden más favorablemente sobre las variables que circundan esta relación. Tal es el caso de la inversión en salud, alimentación y nutrición. Una vez que comienza a mejorar el bienestar básico de esas poblaciones, tiende a intensificarse la correlación positiva entre ingreso per cápita y educación básica.

4. Como apoyo a esta hipótesis, claramente se observa que ya desde 1972 existía una fuerte correlación de 0.71 entre esas variables para los países de ingreso medio, misma que tiende a caer sustancialmente, lo cual indica que una vez que se ha alcanzado un cierto nivel de ingreso medio, la instrucción básica deja de ser tan importante en su asociación con el ingreso. En su lugar aparecen otros factores, también de orden educativo, aunque más relacionados con instrucción superior y técnica.

5. Para el año de 1988, se advierte una mayor homogeneidad en esa correlación para los dos tipos de países, aunque el valor de la correspondencia en el segundo grupo seguía siendo todavía muy superior. Sin embargo, para el año final de análisis se invirtió el valor de la correlación para los dos grupos de países.

En relación con estas dinámicas virtuosas es conveniente señalar que el comité que concede el Premio Nobel de Economía, entre una de las razones para asignarlo a Robert Solow en 1987, mencionó que el influyente modelo de crecimiento de dicho autor -que fue publicado originalmente en los años cincuenta- (Solow, 1956 y 1957), provocó desde entonces un creciente interés en los gobiernos por apoyar e intensificar la educación en todos sus niveles -aunque de manera prioritaria en los niveles básicos- y estimular las actividades de investigación y desarrollo.

Es un hecho que, en general (en términos del trabajador medio), el capital humano de los países desarrollados es superior al de los países subdesarrollados. Ello constituye una hipótesis explicativa de los diferenciales de productividad, de crecimiento y de desarrollo entre ambos tipos de países. La teoría del "círculo vicioso de la pobreza" trata de explicar estas diferencias en términos de la dinámica causal que se genera entre variables económicas importantes. En ese sentido, plantea que los bajos niveles de acumulación (o de ingreso) de los países pobres generan bajos niveles de ahorro, los que a su vez crean reducidos niveles de inversión en educación y en investigación; éstos se traducen en bajos niveles de instrucción, de cultura y, consecuentemente, de productividad, y así sucesivamente.

En gran medida, la teoría del desarrollo económico se dedica a buscar políticas de corto y largo plazos que permiten romper ese círculo vicioso.

Un enfoque economicista plantearía que ese círculo vicioso sólo puede romperse aumentando la acumulación y el ahorro, de suerte que pueda aumentarse la inversión total y, en particular, la inversión en capital humano.

Aquí se defiende la hipótesis de que el argumento anterior cumple la condición de necesidad

pero no la de suficiencia. Para ello se requieren otras políticas de orden cualitativo, dirigidas a la esfera

propia del sector educativo, las cuales, junto con mayores recursos destinados al sector, permitirían romper

con mayor contundencia -y sin depender exclusivamente de factores presupuestales- ese círculo vicioso. En

buena parte, este artículo pretende avanzar sobre estas propuestas en el apartado III.

II LA CRISIS DE LOS

OCHENTA Y SU IMPACTO SOBRE

EL GASTO EN EDUCACIÓN

Contenido

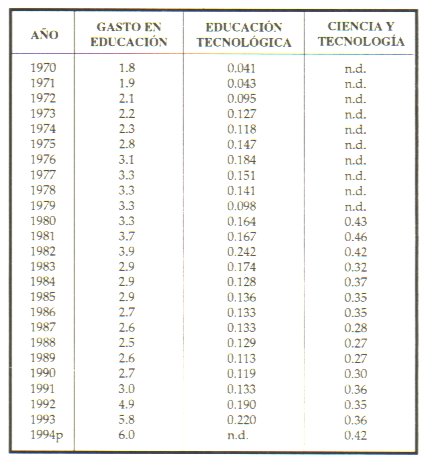

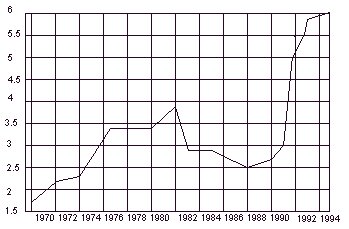

Es indudable que durante la década pasada, cuando la escasez crónica de divisas se

intensificó por el vencimiento de las obligaciones financieras con el mundo desarrollado,(7) la situación

de todo el sistema educativo mexicano se agravó, con lo cual es posible considerar que ese círculo

vicioso de la pobreza tendió a reproducirse, ya que se redujo sustancialmente el gasto social, en particular

el presupuesto federal destinado a la actividad tecnológica y científica. Entre 1983 y 1989, el gasto

en educación(8) y el gasto en ciencia y tecnología(9) cayeron de manera importante, después

de observar una dinámica positiva entre 1970 y 1982, cuando el gasto total en educación respecto

al Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.2 veces, y el gasto en educación tecnológica, en

6 (véase cuadro 4 y gráfica 1).

Esta situación contrasta notablemente con la dinámica seguida en esa misma década por otros países, por ejemplo, España, que a pesar de presentar graves rezagos en estas variables respecto al resto de los países desarrollados, su "gasto en investigación y desarrollo"(10) creció en poco más de cuatro veces, al pasar de 0.23% a 0.91% del PIB entre 1970 y 1990 (Pampillón, 1993:214). También podemos señalar a Corea del Sur, que duplicó en ese mismo lapso en términos reales su presupuesto ejercido; su meta es quintuplicarlo a fines de la presente década (Orozco, 1992: 1145).

De acuerdo con el Primer reporte mundial sobre la ciencia, publicado por la UNESCO en febrero de 1994, "la evolución de la ciencia en el mundo ha tomado un nuevo curso con el surgimiento de los países recientemente industrializados, como Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Hong Kong y Malasia, han sabido utilizar las nuevas ciencias y técnicas para incluirlas en su producción, respondiendo así a las demandas del mercado internacional, y esto ha llevado a sus vecinos más desarrollados, como Australia y Nueva Zelanda, a abandonar el modelo europeo de gestión de ciencia y técnica para adoptar el de estos países. Actualmente los modelos de estos países son un ejemplo de utilización de la ciencia para alcanzar el desarrollo y para mantener la esperanza en los países del Tercer Mundo con menos éxito" (CONACyT, 1994: 10).

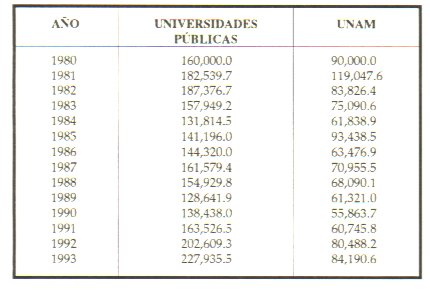

Por otro lado, y como un factor colateral a la dinámica descrita, entre 1983 y 1990 el gasto público real asignado a las universidades públicas y a la UNAM cayó en forma relevante, tal como puede constatarse en el cuadro 5.

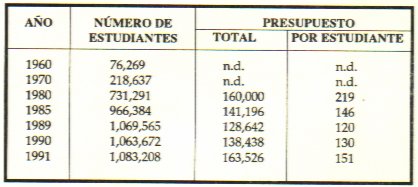

Aunado a lo anterior, continuó creciendo -aunque a niveles cada vez menores- la matrícula de las universidades. Ello significó una reducción en términos aún más notable en el gasto ejercido por alumno inscrito. Por otro lado, se destaca que a pesar de que siguió creciendo el grupo de población en edad de demandar este tipo de estudios -como consecuencia natural de la dinámica demográfica que el país experimentó hasta mediados de la década de los setentas-, el crecimiento (no el nivel) de la matrícula ha venido cayendo sustancialmente desde 1980, tal como puede constatarse en los cuadros 6 y 7.

Ello demuestra que al menos hasta 1989 ha existido una asociación positiva muy importante entre el gasto asignado a educación y el crecimiento de la matrícula universitaria. En otras palabras, a mayor presupuesto, mayor crecimiento en la matrícula, y a menor presupuesto, menor crecimiento en esa variable. Habrá que observar si, como consecuencia de los cambios integrales que está sufriendo el país en todos los órdenes, esta asociación continúa siendo válida.

Sin embargo, llama la atención que desde 1990 se ha comenzado a observar una importante recuperación en los presupuestos asignados a la actividad educativa; en particular, se destaca que entre 1991 y 1993 el gasto total en educación respecto al PIB casi se duplicó, a pesar de que esta última variable ha venido creciendo a niveles cada vez menores (4.4%, 3.6%, 2.8% y 0.4%, respectivamente), lo cual indica que el esfuerzo gubernamental en la materia ha sido enorme en los últimos tres años. No obstante este desempeño, el crecimiento de la matrícula está cayendo en forma muy notable.

A los problemas de carácter económico ya descritos, que han afectado a nuestro país y que se intensificaron en la década pasada, se pueden añadir otros de diferente género, pero no menos importantes(11):

- Tradicionalmente ha existido un insuficiente desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas.

- Ha habido poco reconocimiento social y económico a los hombres y mujeres dedicados a estas nobles tareas.

- Han escaseado espacios editoriales especializados y de divulgación para estas actividades.

Todo el contexto estructural y coyuntural ya descrito nos haría pensar que el círculo vicioso

de la pobreza se ha intensificado y se ha vuelto irremediable. Esto sería cierto si no hubieran cambiado

los instrumentos y las acciones políticas.

III HACIA UN CÍRCULO

VIRTUOSO Contenido

En lo que resta del trabajo se rescatan algunas líneas esencialmente no económicas

sobre las cuales es factible pensar que se puede modificar el contexto anterior y romper el círculo vicioso

de la pobreza.

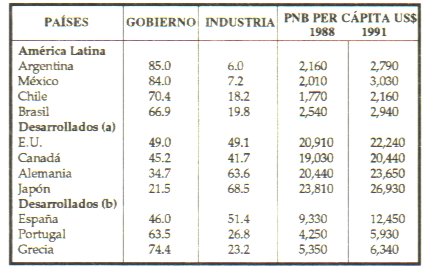

1. La vinculación Universidad-Sector Productivo

En México, así como en los países en vías de desarrollo, la mayor inversión en investigación ydesarrollo tradicionalmente ha sido realizada por el sector público. Esto contrasta notablemente con lo que acontece en los países de mayor desarrollo económico, en los cuales se observa que el sector privado contribuye con una proporción semejante y en muchos casos superior a la del sector público. En ese sentido, destacan de inmediato Alemania y Japón en el primer grupo (a) y España en el segundo (b) (véase cuadro 8).

A partir de estos datos no es posible llegar a afirmaciones concluyentes, pero sí a algunas asociaciones de variables que apunten a investigaciones posteriores. Así, en primera instancia se destaca que los países que han tenido mejor desempeño económico en las últimas décadas, como Japón, Alemania y España, tienen una contribución mayoritaria del sector privado en el gasto en investigación y desarrollo. Por otro lado, también es relevante que esos países son los que presentan mayores niveles de PNB per cápita en sus respectivos grupos.

Actualmente una línea muy importante de política definida por las autoridades educativas nacionales busca que el desarrollo científico y técnico se dé bajo la perspectiva de una estrecha vinculación con el sector productivo, esto es, que cada vez más proyectos de investigación y programas académicos se orienten a resolver problemas concretos del sector privado y que éste a su vez incremente su gasto en ciencia y tecnología.

2. La relevancia del reconocimiento de la política científica

Hasta hace poco empezó a reconocerse la necesidad de apoyar a la investigación científica y tecnológica como factor fundamental del desarrollo integral del país. El primer intento oficial en tal sentido fue en 1970, con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mientras que otros países iniciaron esas actividades por lo menos hace más de cincuenta años, lo cual, como nación, nos pone en una clara desventaja histórica.

Es insoslayable que las autoridades educativas, en todos sus niveles, así como los planes y programas rectores de estas actividades, han venido haciendo esfuerzos relevantes para modificar ese estado de cosas, particularmente desde finales de la década pasada. En ese sentido, el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 menciona en sus estrategias que es necesario impulsar la obra editorial y establece que la investigación debe constituirse en un instrumento fundamental para aprovechar el potencial económico. El documento establece que es preciso emplear la investigación para aumentar la autodeterminación científica y tecnológica del país; avanzar en el conocimiento de nuestra realidad física, biótica y social; ofrecer soluciones científicas y técnicas a los problemas económicos y sociales del país; coadyuvar al desarrollo nacional y a la descentralización de las actividades productivas de bienes y servicios, y crear conciencia acerca de su importancia determinante en el desarrollo económico, social y cultural de la nación.

3. La cultura científica

Con frecuencia, equivocadamente se considera que la cultura se refiere únicamente al acervo literario que poseen algunas personas en términos de las obras leídas y de su capacidad de memorización y de repetición de pasajes y estrofas literarias. Pocas veces se considera que la cultura, además de lo anterior, es el resultado de cultivar todos los conocimientos humanos y, más aún, de aplicarlos al conjunto de modos de vida y costumbres. En este sentido, la difusión y la divulgación(12) de la ciencia y la tecnología se vuelven fundamentales en la labor de formación de seres humanos, por lo que de ninguna manera deben considerarse exquisiteces o excentricidades de las mentes privilegiadas.

A fines de los años veinte, cuando comenzaba la gran crisis que asoló al mundo durante casi una década, Lord Keynes, quien sin duda cambió la estructura epistemológica de las ciencias económicas y cuya obra contribuyó determinantemente al auge económico de toda la posguerra, en esos momentos de confusión y de alto pesimismo, planteó en un breve artículo que el futuro que le depararía a las próximas generaciones era optimista, en la medida en que se consideraran algunos aspectos cruciales, en particular, que las naciones le confirieran a la educación y a la actividad científica un lugar protagónico. En ese sentido, señaló: "El ritmo al que podamos alcanzar nuestro destino de felicidad económica dependerá de cuatro factores: de nuestro poder de controlar la población, de nuestra determinación para evitar guerras y disensiones civiles, de nuestra capacidad de encargar a la ciencia la dirección de los asuntos que le son propios y, por último, de la tasa de acumulación, la cual dependerá de las tres primeras" (Keynes, 1930: 250).

4. El humanismo

Los dolorosos procesos de reestructuración productiva y de reorganización social que se están observando en todas las sociedades del mundo, no pueden ser planteados sin considerar la relevancia determinante del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Algunos autores (Ornelas, 1990: 307-354) señalan que la educación superior en la actualidad está siguiendo un perfil un tanto neopositivista, en la medida en que se está dando una fuerte tendencia al individualismo, al fraccionamiento y a la separación del conocimiento. Todo ello, en aras de avanzar en un supuesto objetivo profesionalizante. De esta forma, argumentan, se ha ido perdiendo poco a poco el sentido humanista y de servicio social que el egresado de las universidades debiera poseer y, en cambio, parece que el pragmatismo y la especialización son ahora la base fundamental del desarrollo educativo y de la investigación.

Si bien la complejidad de cada área científica está exigiendo mayor especialización, lo cual puede redundar en una parcialización creciente del conocimiento, consideramos que debe prevalecer -a pesar de todo- una base universal del conocimiento y recuperarse o defenderse un sentido eminentemente humanista en la formación y en el quehacer científico. Al respecto, Prieto (1990: 238-240) menciona: "La universidad moderna, no obstante su preocupación por formar los técnicos, no puede convertirse solamente en una fábrica de doctores sin ciencia y sin conciencia, sin un sentido de sus valores como hombres en los cuales no se ha creado la responsabilidad social del ciudadano. En el especialista así formado el hombre quedaría apagado, ensombrecido por la preocupación de la eficiencia".

Drucker (op. cit.) señala que en la etapa que actualmente está viviendo la sociedad mundial (la "sociedad postcapitalista") la educación debe recobrar esta dirección. En ese sentido, el objetivo principal de las universidades públicas debe ser proporcionar a todos sus estudiantes una educación de calidad, que responda a los retos técnicos que plantea la realidad concreta, pero también debe mantener siempre como objetivo central la formación de mejores seres humanos, en el más amplio sentido del término. Esto supone un enfoque universalista que constituya el soporte del conocimiento especializado.

De esta manera, tanto la educación como la investigación, ahora más que nunca, deben estar permeadas por el más legítimo humanismo. En ese sentido, Erich Fromm (1982: 54) planteó que: "El humanismo surgió como una reacción ante una amenaza del hombre contra sí mismo. Hoy vivimos en un periodo en que la amenaza contra su existencia es muy grave... pero además existe otra, que es una amenaza en contra de su existencia espiritual. En la sociedad industrial el hombre se transforma cada vez más en una cosa, en un eterno cliente... Se transforma progresivamente en el hombre organización y corre el peligro de perder la esencia misma de su humanidad, el estar vivo".

5. La difusión y la divulgación de la ciencia

La vinculación de la universidad con la sociedad implica muchos aspectos, pero aquí sólo se harán algunas anotaciones en relación con una de las vertientes que puede presentar: la vinculación que se da a través de la obra escrita, ya que la producción de ésta es una actividad todavía poco desarrollada por los centros académicos nacionales, y a partir de la cual pueden generarse dinámicas positivas que mejoren la calidad de la educación y contribuir por este medio a romper el círculo vicioso de la pobreza ya descrito.

Tanto la difusión como la divulgación son actividades fundamentales en la cultura y en el quehacer científicos. Difícilmente se puede pensar que la ciencia avance adecuadamente si falta alguna de ellas. Privilegiar la difusión y denostar a la divulgación significa sencillamente elitizar el conocimiento, con lo cual prácticamente marginaríamos a la gran mayoría de la población, en la que se incluye una parte muy importante de ella, que son los niños y los jóvenes en formación. Ello, a su vez, significaría secar el manantial que alimenta el desarrollo futuro de estas actividades, con lo cual estaríamos garantizando que ese atraso histórico al que nos referimos se perpetúe.

Por otro lado, privilegiar la divulgación respecto al trabajo científico igualmente sería un error, en la medida que ello nos volvería repetidores de conocimientos previos y limitaría la potencialidad del desarrollo científico. De esta manera, para que este aspecto de la vinculación se logre dar de una manera virtuosa, es necesario que las universidades dediquen esfuerzos importantes para aumentar su obra editorial, buscando siempre un equilibrio entre ambas modalidades. Por tal motivo, deben crear o fortalecer sus espacios editoriales, con lo cual indudablemente generarán e incluso ampliarán los espacios de diversidad y de creación intelectuales, así cumplirán con su razón de ser.

Al respecto, no está de más recordar una ilustrativa frase de la prestigiada historiadora norteamericana Bárbara Tuchman: "La obra escrita es la trasmisora de la civilización. Sin ella, la historia estaría callada, la literatura muda; la ciencia incapacitada; el pensamiento y la especulación paralizados. La obra escrita es, pues, el motor del cambio, la ventana del mundo, el faro enhiesto en el mar del tiempo".(13) Además de la generosidad que prodiga el autor a la sociedad con el hecho de comunicar sus conocimientos por medio de la obra escrita, desencadena efectos multiplicativos creadores muy importantes dentro de los centros académicos, en la medida que:

- Estimula la formación de comités editoriales, los que, además de validar la calidad de las publicaciones y de otros productos académicos, permiten la creación o la consolidación de grupos de trabajo.

- Rompe con inercias poco académicas que prevalecen en los centros universitarios.

- Invita a la reflexión y a la crítica.

Respecto a este último punto, quizás conviene recordar el sentido que Octavio Paz (1990: 206)

le dio a este concepto en Posdata: "La crítica consiste, tanto o más que en conocernos, en liberarnos.

La crítica despliega una posibilidad de libertad y así es una invitación a la acción".

El valor de un espíritu, decía Nietzsche, se mide por su capacidad para soportar la verdad.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

FINALES Contenido

Inicialmente hemos planteado algunos elementos generales, básicamente de orden económico,

que muestran cómo la crisis económica de la década pasada afectó notablemente los presupuestos

asignados a diversos indicadores del gasto educativo federal, con lo cual se complicó sustancialmente la

situación estructural en la que tradicionalmente han estado inmersas las diversas actividades educativas

y de investigación en el país. Sin embargo, desde 1990 se ha observado una gran recuperación

del presupuesto educativo como proporción del PIB.

Asimismo, hemos destacado que al menos hasta 1989 se ha observado una relación positiva entre ese presupuesto y la dinámica de la matrícula total de educación superior. También se detectó que en los años recientes, a pesar de la recuperación presupuestal, ha venido cayendo la dinámica del crecimiento de la matrícula de educación superior, y es plausible plantear que esta tendencia continuará hasta estabilizarse en niveles inferiores a la dinámica del crecimiento demográfico, la cual ha caído al 1.9% en promedio anual para los últimos años.

Por el nivel agregado de análisis, así como por todos los cambios que se están experimentando en la sociedad mexicana, no es posible por el momento llegar a argumentos o hipótesis concluyentes en relación con este último punto.

Gran parte de la propuesta general para romper con el enfoque economicista del círculo vicioso de la pobreza se basa en tesis extraeconómicas que, creemos, constituyen un importante aspecto cualitativo que no debe descuidarse. En ese sentido, en el artículo también se ha planteado que un aspecto de la vinculación universidad-sociedad que debe ser desarrollado en las condiciones actuales, es el relativo a la divulgación y difusión del conocimiento científico, porque se transforma en un importante detonador de círculos virtuosos en el interior de las instituciones de educación superior y porque también desarrolla la cultura de la población en general, con lo que, además de la virtual recuperación presupuestal del sector y los efectos positivos colaterales que ello representa, esta segunda variable que hemos incorporado también ejercerá efectos estimulantes, que ayudarán a romper el círculo vicioso de la pobreza, al que hicimos referencia.

Finalmente, es indudable que el contexto macroeconómico actual -caracterizado por la mayor competencia y el libre comercio- subraya la importancia de la educación en el proceso de crecimiento. Un estudio reciente -que aplica el modelo de Solow(14)- demuestra que el crecimiento de la industria manufacturera mexicana viene dependiendo cada vez más del aumento de la productividad y no de la utilización extensiva de factores como ocurrió en el pasado. Esto demuestra la contundencia de la hipótesis de Drucker que se presenta en el epígrafe de este artículo. En ese sentido compartimos con este autor que en la sociedad contemporánea y a partir de los cambios que se vislumbran, es plausible afirmar que el factor productivo fundamental no será ya ni el trabajo ni el capital, sino el conocimiento.

Esto exige de cambios rápidos en el sistema educativo nacional que tengan un impacto prácticamente inmediato sobre la calidad de la fuerza de trabajo para que de esta manera podamos enfrentar en mejores condiciones la competencia con otras economías. Durante mucho tiempo el país ha gozado de una ventaja comparativa basada en salarios bajos. Es difícil creer que pueda o deba mantenerse esta condición.

Ahora, las ventajas comparativas dinámicas de las naciones se basan no sólo en el precio de la mano de obra, sino en su calidad y eficiencia, razón por la cual la hipótesis del capital humano adquiere gran validez en la actualidad y, más aún, en los años por venir.

CUADRO 1

ESTRATOS DE INGRESO Y NIVELES EDUCATIVOS

PARA UN GRUPO DE PAISES

|

% deAnalfabetismo |

Nivel educativo |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Fuente: Construcción propia basada en Gillis op. cit.: 221.

CUADRO 2

INGRESO PER CÁPITA Y PORCENTAJE DE ANALFABETISMO PARA VARIOS PAÍSES CON DIFERENTES NIVELES DE INGRESO

1 Datos para 1981

2 Datos para 1982

3 Datos para 1985

4 Datos para 1988

5 Datos para 1989

6 Datos para 1991

Fuentes: Almanaque Mundial, 1988 y 1993; Gillis, op. cit.: 10 y 22, y todaro, 1987

CUADRO 3

INGRESO PER CAPITA Y ALFABETISMO ANALISIS DE CORRELACION

|

Tipo de País |

Años

|

||||||||||||

|

|

|

CUADRO 4

GASTO FEDERAL EN EDUCACION Y EN INVESTIGACION TECNOLOGICA

RESPECTO AL PIB 1970-1991 (PORCENTAJES)

p = preliminar.

FUENTE: Elaborado con datos de Nacional Financiera, 1978,

1990, 1993; Salinas de Gortari, C., 1991 y 1993; CONACyT,

1993; y Gallegos, E., 1994.

CUADRO 5

GASTO EN UNIVERSIDADES PUBLICAS Y UNAM

MILES DE PESOS DE 1980

Fuente: Cálculos propios basados en INEGI, 1993.

CUADRO 6

EVOLUCION DE INSCRIPCIONES EN LA ENSEÑANZA

PUBLICA SUPERIOR 1960-1989

* A partir de 1990 se considera la matrícula de licenciatura incluyendo normales.

** Gasto Público ejercido en miles de pesos de 1980.

Fuente: Coombs, 1991: 26, y ANUIES, 1992.

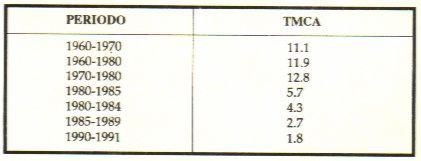

CUADRO 7

AUMENTO DE INSCRIPCIONES EN LA ENSEÑANZA

SUPERIOR 1960-1989

TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL

Fuente: Cálculos propios basados en el cuadro anterior.

CUADRO 8

CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y PNB

PER CÁPITA POR TIPO DE PAÍSES

Fuente: Las dos primeras columnas fueron tomadas de Palacios, 1993, y la última del Almanaque,

1993

Nota: "La diferencia con el 100% corresponde a contribuciones externas"

Palacios, 1993

GRÁFICA 1

GASTO EN EDUCACIÓN

PORCENTAJE DEL PIB

NOTAS Contenido

(1) Agradezco la valiosa colaboración de Leobardo de Jesús, Alfonso Mendoza, Javier Paredes

e Hiram Huerta en la recopilación y manejo de series estadísticas y en la captura del manuscrito.

Asimismo, agradezco los comentarios de un lector anónimo del Centro de Estudios sobre la Universidad de

la Universidad Nacional Autónoma de México que contribuyeron a mejorar la versión final. Por

supuesto, la responsabilidad de este trabajo recae exclusivamente en el autor.

(2) Se puede considerar que el concepto capital humano engloba a todas las inversiones productivas incorporadas en las personas que desarrollan habilidades y capacidades mejoran la salud, etc., resultante de los gastos en educación y los programas de adiestramiento en el trabajo. De acuerdo con el Premio Nobel Theodore Schultz, esta inversión es tan importante como la inversión en capital físico. Sin embargo, hasta antes de su influyente discurso de 1961, "esta tesis era poca atendida" aún por académicos y políticos (Gillis, op. cit.: 217).

(3) Es evidente que este conjunto de países presente heterogeneidades muy relevantes, lo que sin duda genera desviaciones standar muy altas. Sin embargo, cumple con los objetivos que se pretenden demostrar.

(4) En este caso tomamos como indicador de esta variable al alfabetismo, el cual corresponde al porcentaje de quince años o más que sabe leer y escribir.

(5) Esta clasificación se tomó de Gillis, op. cit.

(6) Destaca únicamente la dinámica regresiva que, de acuerdo con los datos disponibles, sufrió Pakistán entre 1988 y 1991.

(7) Nuestro proceso de desarrollo tradicionalmente ha tenido que ser financiado con una importante proporción de recursos externos. Durante esa década no sólo careció de ellos, sino que tuvo que transferir parte importante del producto nacional para pagar los compromisos financieros previamente contraídos. En efecto, entre 1983 y 1988 tuvo que generar un excedente externo que se utilizó para servir la deuda externa en una magnitud cercana al 6% del PIB. De acuerdo con datos del BID (1993: 330-331) entre 1983 y 1992 el pago acumulado del servicio de la deuda externa total (que incluye intereses y amortizaciones) ha ascendido a 147,758 millones de dólares.

(8) Se refiere al total del gasto federal ejercido en educación; principalmente en educación básica, media y superior.

(9) Se refiere principalmente a la "investigación fundamental aplicada y experimentación científica y tecnológica, desarrollo y apoyo de la investigación científica, educación de posgrado, fomento y regulación de la investigación científica y del desarrollo tecnológico".

(10) Si bien este rubro no es estrictamente comparable con los anteriores indicadores presentados, a partir de su utilización es posible cotejar las dinámicas globales seguidas por ambos países.

(11) Por los objetivos del trabajo, aquí no haremos una descripción o análisis del impacto de la crisis sobre el sistema educativo mexicano. Un texto que trata de ello y que realiza un diagnóstico amplio de la crisis de este sistema es el de CIDAC, 1992.

(12) Durante mucho tiempo ha sido objeto de largas discusiones la definición precisa de difusión y divulgación, así como, sus diferencias. Aquí sólo nos referiremos a la acepción más general. Entendemos por difusión a la acción o al acto de esparcir y propagar el conocimiento; y por divulgación, al hacer del alcance del público general el conocimiento científico.

(13) Citada por Samuelson y Nordhaus (1990: IX).

(14) Esto se trata con detalle en Loría, 1994.

BIBLIOGRAFÍA Contenido

Almanaque Mundial (1989, 1993 y 1994), Ed. América.

ANUIES, Agenda estadística de la educación superior, 2 Tomos, México, SEP/ANUIES, 1992.

Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso económico y social en América Latina, 1993, Washington, D.C., BID, 1993.

Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C., Educación para una economía competitiva, México, Diana, 1992.

CONACyT, Indicadores de actividades científicas y tecnológicas, México, SEP/Conacyt, 1993.

Ciencia y desarrollo, Vol. XX. Núm. 116. Mayo-junio, México, Conacyt, 1994.

Coombs, P., Estrategia para mejorar la calidad de la educación superior en México, Informe para el secretario de Educación Pública realizado por el Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación, FCE, México, 1991.

Drucker, P., Postcapitalist society, USA, Harper Business, 1993.

Fromm, E., Sobre la desobediencia y otros ensayos, España, Paidós, 1982.

Gallegos, E., "Yacamán: la OCDE nos enfrenta a nuestra realidad", en La Jornada, Sección Ciencia y tecnología, 17 y 18 de octubre, México, 1994.

Gillis, M., Perkins, D., Snodgrass, D. & Roemer, D., Economics of development, New York, W.W. Norton and Company.

Harbison, F., Human resources as the wealth of nations, Oxford University Press, 1973.

INEGI, Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1992, México, INEGI, 1993.

Keynes, J., "Economic Possibilities for Our Grand Children", Collected writings of J. M. Keynes. Essays in persuasion, Volumen IX, The Mc Millan Press LTD, Londres, 1930.

Loría, E., "Las fuentes del crecimiento de la industria manufacturera mexicana 1970-1993", Próximo a publicarse en Comercio Exterior, 1994.

Nacional Financiera (1973, 1990 y 1993), La economía mexicana en cifras, México, Nafin.

Ornelas, C., "Contradicciones en la Formación de Profesionales", en Universidad nacional y economía, México, Miguel Angel Porrúa, 1990.

Orozco, C., "Ciencia, Tecnología y Recursos Humanos en la Industrialización de Corea del Sur", Comercio Exterior, Vol. 42, núm. 12. Diciembre de 1992, México, Bancomext.

Palacios, J. "El costo de la Tecnología", en El Financiero, Sección Enfoques, 29 de septiembre, 1993, México.

Pampillón, R., Análisis económico de países. Teoría y casos de política económica, Mc Graw Hill España, 1993.

Paz, O., Posdata, México, FCE, 1990.

Prieto, L., El Estado y la educación en América Latina, Caracas, Monte Avila Editores, 1990.

Salinas de G., C., Cuarto informe de gobierno, SPP, México, 1991.

-, Quinto informe de gobierno, Poder Ejecutivo Federal, México, 1993.

Samuelson, P. y Nordhaus, W., Economía, México, Mc Graw Hill, 1990.

Secretaría de Educación Pública, Programa para la modernización educativa, México, SEP, 1989. Solow, R., "A Contribution to the Theory of Economic Growth", en Quarterly Journal of Economics, publicado en español en Sen, A. Economía del crecimiento, México, FCE, 1989, (Lecturas del FCE, 28).

-, "Technical change and the aggregate production function", en Review of Economics and Statistics, August, 1957.

Todaro, M., Economía para un mundo en desarrollo, 1a. reimp., México, FCE, 1987.