Introducción Contenido

Uno de los rasgos distintivos de la actual tendencia modernizadora que impulsa a México hacia

el futuro, es la globalización de su economía. La educación superior mexicana inserta en este

contexto, se encuentra obligada a responder a la internacionalización del conocimiento, sus valores educativos

y sus recursos humanos.

Una forma de integrarse a los cambios mundiales del saber es suscribiendo acuerdos o convenios en materia educativa, científica y tecnológica. En esta acción, las universidades del país han ido creciendo a medida que la tendencia globalizadora se acentúa.

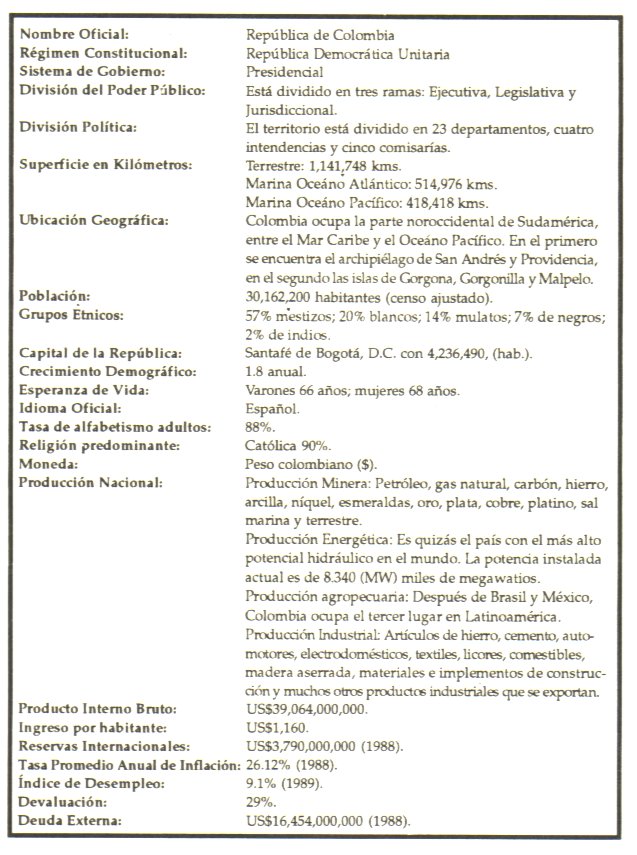

Por otra parte, México ha suscrito cuatro tratados de libre comercio, uno con Estados Unidos y Canadá, otros dos con Chile y Costa Rica y el más reciente con Venezuela y Colombia con los cuales conformó el llamado Grupo de los Tres (G3), herencia política del Grupo de Contadora (1983-1987).

Según Marúm(1), para la educación, y en especial para la del nivel superior, los tratados de libre comercio representan retos importantes por cuanto aceleran su modernización y mejoran la concepción, funcionamiento y desarrollo de las instituciones de este sector. Sostiene igualmente Marúm(2), que la educación juega un papel determinante en la competencia por los mercados internacionales, puesto que la competitividad comercial entre países no es sólo una carrera entre empresas eficientes con bajos salarios y alta calidad, sino especialmente entre sistemas económicos, jurídicos y educativos.

Por estas razones creemos que es de suma importancia conocer las tendencias actuales de la educación superior en el mundo y especialmente en aquellos países con los cuales México compite y busca integrar su economía. En este sentido, es conveniente estudiar modelos educativos, sistemas, formas de organización académica y experiencias de países con distintos niveles de desarrollo que seguramente habrán de enriquecer la perspectiva mexicana en materia de educación superior.

En el presente trabajo, la reflexión gira en torno a la educación superior colombiana y en particular sobre su universidad. Los objetivos que se pretenden lograr son los siguientes: Primero, describir y analizar su evolución histórica. Segundo, caracterizar la estructura actual del sistema de educación superior del país bolivariano. Tercero, estudiar las principales tendencias que perfilan el desarrollo de la enseñanza superior de aquel país en los tiempos actuales. Finalmente, determinar los desafíos que debe encarar la sociedad colombiana respecto de la educación superior en el futuro.

En el contexto latinoamericano, la educación superior colombiana posee orígenes similares a los

de sus países hermanos; por ejemplo, proviene de raíces hispanas de corte eclesiástico y liberal;

enfrenta problemas comunes como la masificación de sus instituciones; la disminución de su calidad;

la devaluación social de los estudios profesionales; la considerable reducción de su financiamiento.

No obstante, la enseñanza superior del país andino, posee peculiaridades como la creciente privatización

y feminización de la población estudiantil; la diversificación de modalidades educativas y

la reciente operación de sistemas de acreditación social de la formación superior.

1 PROCESO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA Contenido

En la evolución de la educación superior colombiana han existido diversos modelos

de universidad, los cuales según García(3), han correspondido a seis grandes ciclos históricos

de la sociedad colombiana. A continuación, de manera sucinta se describen y analizan dichos periodos.

La universidad hispano colonial

Durante la época colonial (1510-1810) se instauraron dos modelos de universidad. Uno, la universidad medieval de corte eclesiástico, con predominio de los dominicos, agustinos y jesuítas. Su dirección fue totalmente autónoma, elitista y cerrada a la participación de seculares. Enfatizó el estudio de la teología tomista, las artes y las humanidades. En este periodo, se fundó la Universidad de Santo Tomás (1580), la Universidad de San Nicolás de Bari (1575), la Universidad Javeriana (1622), el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (1653), y en Cali la Universidad de San Buenaventura (1715). El otro modelo que se inspiró en esta época fue la universidad pública, ésta aparece en el siglo XVII, cuando la Real Audiencia de Santa Fe formula la necesidad de crear una institución de estudios superiores dependiendo directamente de la monarquía, quitando así el monopolio a las comunidades religiosas. Este modelo enfatizó la formación racionalista y pragmática, la formación de cuadros para servir al Estado y el estudio de las ciencias naturales y sociales.

La universidad tradicional

En la época de la primera República (1822-1886), se perfilan las características básicas del modelo liberal de la educación superior, las cuales fueron: enseñanza universitaria impartida totalmente por el Estado, formación de profesionales para la conformación de la clase política, fundamentación de la enseñanza en las nuevas conquistas filosóficas y científicas de la Europa renacentista y creación de una red descentralizada de establecimientos de enseñanza media y superior. Durante este periodo se crearon las universidades públicas de Antioquía (1822), Cartagena (1827) y Cauca (1827). En 1867 se fundó la Universidad Nacional de Colombia, como una Institución de Educación Superior (IES) de carácter nacional, con relativa autonomía y total financiamiento por parte del Estado(4). En ella se impartieron estudios de derecho, medicina, ciencias naturales, ingeniería, filosofía, literatura, artes y oficios.

Modelo contemporáneo de la universidad tradicional

A partir de 1870 y hasta 1930, en Colombia predominó la ideología del partido conservador, el cual aliado con la Iglesia Católica y los grandes terratenientes dieron origen a una nueva concepción de educación superior en donde prevalecieron los valores religiosos y el control privado del sistema educativo. En razón de la nueva constitución de la República Conservadora (1886) y del Concordato (1887) celebrado con el Vaticano, se cedió a la Iglesia Católica parte del control sobre la educación superior. Fue así como se instauró un modelo de universidad elitista, cerrada, confesional y autoritaria. Se desconoció el valor de la investigación científica y se impulsó solamente la formación de abogados, médicos e ingenieros.

Como universidades independientes y de carácter laico, durante este período se crearon en Santafé de Bogotá el Externado de Derecho en 1886 y la Universidad Libre en 1923, y en la ciudad de Pasto la Universidad de Nariño en 1904.

Proceso de modernización de la educación superior

Entre 1930 y 1960 Colombia vivió un intenso periodo de modernización caracterizado por el ímpetu de la industrialización, redefinición de su base productiva, ampliación de la diversificación social, modificación de la imagen de un país rural en urbano, integración de la nación al mercado mundial y la redefinición del papel del Estado en el manejo de la economía nacional.

Durante la llamada "República Liberal" (1930-1946) se promovió una reforma educativa de grandes proporciones. Es importante destacar que en esta época, los cambios ocurridos en el sector educativo superior colombiano corrieron en forma paralela a las transformaciones sociales, políticas y económicas de corte modernizador que experimentó el país. Se dio un considerable apoyo al desarrollo de la universidad pública. Surgieron diversas universidades, tales como la Universidad Distrital de Santander, la Universidad del Tolima, la del Atlántico y la de Caldas. La Universidad Nacional se constituyó en paradigma de la educación superior y en motor de los cambios en las universidades oficiales.(5) Adquirió normatividad, se integró en facultades e institutos, se diversificaron sus planes de estudio, se abrieron nuevas formas de participación del profesorado y del estudiantado en el gobierno de la universidad, concentró la mayor parte de los recursos destinados al sector educativo superior, y ostentó la facultad de controlar el otorgamiento de títulos profesionales y en general de la enseñanza superior.

En la década de los cuarenta, se fortalecieron las universidades privadas con alto rango académico, tales como la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes (1948) y la Universidad del Valle (1947), todas ellas con fuerte influencia de las universidades norteamericanas.

Por su parte, la Escuela Normal Superior (1936-1951), proporcionó formación universitaria para los profesores de educación media y superior. En su seno se inició el proceso de profesionalización dela docencia yla institucionalización de las ciencias sociales.

A partir de la cuarta década del presente siglo, se conformaron las principales tendencias que caracterizan actualmente a la educación superior colombiana: expansión rápida de la matrícula, diversificación de carreras y aparición de niveles intermedios de educación superior, acelerado proceso de devaluación de los grados universitarios, limitado impacto de los títulos universitarios en la movilidad social y proliferación de instituciones.(6)

En las décadas de los treinta y cuarenta aparecieron diversas entidades científicas, con el propósito de indagar sobre los problemas nacionales, creándose los siguientes centros y academias: la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1933), el Instituto Geográfico Militar (1934), la Contraloría General de la República (1935), el Instituto de Psicología Experimental (1937), el Ateneo Nacional de Altos Estudios (1940), el Instituto Caro y Cuervo (1942), el Instituto Etnológico Nacional (1941) y el Instituto de Ciencias Económicas (1944).

Modernización de la universidad

Para entender la dinámica de la educación superior en los últimos cuarenta años es necesario tomar en cuenta las fuerzas internacionales que han impactado tanto a la sociedad como a la universidad colombiana. En la década de los cincuenta, Colombia recibió el choque de dos fuerzas extranjeras opuestas. Por un lado, la ideología de la revolución cubana (1958) y por el otro, la política de la alianza para el progreso (1961) la cual instauró reformas económicas, políticas y sociales. En esta década los gobiernos insertaron al país en la transnacionalización del mercado y la convirtieron en un aliado de Estados Unidos durante la Guerra Fría.

Durante esta época, Colombia vivió desgarrada por la llamada "violencia" (1946-1953).(7) Luego, la dictadura (1953-1957) ensombreció su vida política. Hacia 1958, retornó la democracia con el establecimiento del "Frente Nacional" (1958-1974), mediante el cual las élites políticas liberales y conservadoras pactaron alternarse el poder por periodos de cuatro años. Bajo este equilibrio político, se consolidó la clase dominante y con ella se empezó a forjar un desarrollo económico sostenido.

Dentro de este contexto la educación superior giró en torno al siguiente modelo: autonomía restringida a las universidades públicas, funcionamiento de la universidad como empresa comercial, administración universitaria sometida a las reglas de las sociedades de capital, dirección académica autoritaria e intervención de sectores externos en su gobierno, preeminencia de la formación profesionalizante y pragmática, limitado fomento a la investigación, privatización progresiva del sistema universitario y elitización creciente del posgrado.

Respecto a este paradigma, según Patiño(8) la Universidad Nacional representó para el Estado colombiano el más ambicioso proyecto modernizador de la universidad pública. La reforma de esta casa de estudios se inspiró en el modelo de la universidad norteamericana e incluía las siguientes estrategias de cambio: reorganización y racionalización académico-administrativa, integración defacultades semiautónomas, diversificación y creación de nuevos programas, fortalecimiento del departamento académico como unidad universitaria básica; énfasis en la formación profesional con estudios generales, estandarización de los procedimientos de admisión y acreditación, creación de un cuerpo de profesores de tiempo completo, apoyo a su formación mediante el intercambio académicointernacional, intensificación de actividades de investigación y promoción de la relación producción-conocimiento con base en redes internacionales de información.

Crisis del modelo modernizador

La instrumentación de las reformas modernizadoras arriba señaladas no fue de ninguna manera nada fácil. El movimiento universitario contra la modernización tomó fuerza durante los años sesenta y se manifestó como conflicto en 1971, paralizando por completo las actividades de la educación superior y extendiéndose incluso hacia la movilización de estudiantes de secundaria, profesores de primaria, campesinos y algunos sectores obreros.

Tres tendencias emergieron y colocaron en un callejón sin salida a la educación superior entre

1960 y 1980.(9) La primera fue la modernizadora, bajo el liderazgo de grupos nacionales y extranjeros los cuales

buscaban ajustar la universidad a las necesidades de un capitalismo dependiente. Estos sectores buscaban la eficiencia

interna y externa, la racionalización, la tecnocratización y la despolitización de la universidad.

La segunda tendencia que pretendió imponerse fue la democratizadora, la cual demandaba ampliación

de la clase media, mayor justicia social, traducida en aumento del ingreso a la universidad pública. Los

grupos que militaban dentro de esta postura pedían, además, mayor participación, autonomía

y existencia de gobiernos democráticos al interior de las universidades. La tercera tendencia fue la radical,

la cual asumía como principal desafío la desigualdad social. Los grupos pertenecientes a esta tendencia

consideraron la reforma universitaria como sucesivos movimientos tácticos y parte de un amplio proceso revolucionario

que conllevaría al cambio estructural de Colombia. En la época referida, todas estas fuerzas contrarias

actuaron simultáneamente dentro de la universidad colombiana, sumiéndola en un estado de profunda

crisis.

2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA SUPERIOR COLOMBIANA Contenido

Definición del sistema El sistema de educación superior colombiano se encuentra organizado

por la Ley 30 de 1992(10) emanada de la Presidencia de la República. Según esta normatividad, al

sistema lo conforman tres tipos de instituciones: las técnicas profesionales; las universidades o escuelas

tecnológicas y las universidades. Además, el sistema está constituído por el conjunto

de programas educativos, los cuales procuran el logro de los fines de la enseñanza superior. Su dirección

y control corresponde al gobierno nacional, el cual delega en el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación

Superior (ICFES) la acción de promover y coordinar el desarrollo del sector.

De acuerdo a su naturaleza jurídica las IES son públicas u oficiales y privadas o no oficiales. Las instituciones públicas son del orden nacional, departamental o municipal. Las instituciones públicas nacionales y regionales están adscritas al Ministerio de Educación Nacional (MEN); las departamentales(11) a las respectivas gobernaciones y las municipales a las alcaldías.

La creación de las instituciones oficiales corresponde al Congreso Nacional, Asambleas Departamentales y a los Consejos Municipales. Para ser creadas, se formula un estudio de factibilidad que mínimamente debe contener: marco conceptual y de principios; análisis de las condiciones sociales, culturales y económicas de la región en donde la institución pretende influir en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social vigente y con los proyectos regionales; objetivos generales y de carácter académico; programas académicos por áreas del conocimiento, capacidad del personal directivo, docente y administrativo, estructura académica y administrativa; fuentes y montos de recursos físicos y financieros y un plan de ejecución integral, estructurado y realizable para los tres primeros años.

Modalidades de formación

El sistema educativo colombiano comprende la educación preescolar (2 años), la educación básica primaria (5 años), la educación básica secundaria (4 años), la educación media vocacional (2 años) y la educación superior.

La educación superior es el nivel posterior a la educación media vocacional.(12) Se ofrece a quienes acreditan la calidad de bachiller y conduce a la obtención de títulos en las siguientes modalidades: formación intermedia profesional, formación tecnológica, formación universitaria y formación de posgrado.

La formación intermedia profesional "se ocupa de la educación predominantemente práctica para el ejercicio de actividades auxiliares o instrumentales concretas". Esta modalidad conduce al título de Técnico Profesional Intermedio en una rama determinada y habilita para el ejercicio de actividades auxiliares o instrumentales, especialmente en el campo de la administración de negocios. Estos programas tienen duración de dos años. Esta modalidad antes del Decreto 80 no era considerada como parte de la educación superior, sino un segmento de la educación media.

La formación tecnológica "se ocupa de la educación para el ejercicio de actividades tecnológicas, con énfasis en la práctica y con fundamento en los principios científicos que las sustentan". La investigación en esta modalidad se orienta a la creación y adaptación de tecnologías. Permite desarrollar programas terminales y de especialización tecnológica. Los primeros, conducen al título de Tecnólogo y tienen una duración de tres años. Los segundos, conducen al título de Tecnólogo Especializado y duran dos años.

La formación universitaria "se ocupa de la educación orientada hacia las disciplinas puramente académicas y hacia las profesiones liberales. Se caracteriza por su amplio contenido social y humanístico y por el énfasis en la investigación científica". Conduce a la obtención de títulos que corresponden al nombre de la respectiva profesión o disciplina académica. Los programas de formación universitaria se organizan mediante un currículo integrado por ciclos, de tal manera que al término del primer ciclo el educando está preparado para ejercer una actividad tecnológica con el título de Tecnólogo; al término del segundo ciclo el individuo estaría acreditado para obtener un título profesional.

La formación avanzada o de posgrado es el nivel más alto de la educación superior y sus objetivos son la formación de investigadores, la preparación para el desarrollo de la actividad académica y el desempeño profesional especializado. Los programas de posgrado son de dos tipos, los de formación académica y los de especialización. Dentro de los primeros se puede obtener los títulos de Magíster y de Doctor. Con los segundos, se aspira a ser especialista. En la formación académica prevalece la investigación científica y el desarrollo tecnológico. En los programas de especialización se profundizan aspectos específicos de una profesión.

La estructuración de los programas académicos en cada una de las modalidades de educación superior se hace con base en medidas evaluables llamadas "unidades de labor académica" (ULAS) y no en créditos. Las ULAS equivalen a: una hora de clase, dos horas de actividad práctica supervisada y tres horas de actividad académica independiente, teórica o práctica, desarrolladas bajo la supervisión del docente.

La cantidad mínima de ULAS requerida en cada modalidad es como sigue: formación intermedia profesional 1,400 ULAS; formación tecnológica 2,100; formación universitaria 3,200; especialización 600; magíster 800 y doctorado 1,600 ULAS.

Organización de las instituciones universitarias

Para su operación las instituciones universitarias están dirigidas por el Consejo Superior, el Rector y el Consejo Académico. El Consejo Superior es la máxima autoridad y está integrado por el ministro de educación nacional o su representante, el respectivo gobernador del departamento o alcalde, un miembro designado por el presidente de la República, un decano designado por el Consejo Académico, un profesor y un estudiante elegidos, un egresado y el rector con voz pero sin voto.

El Consejo Superior tiene como funciones, entre otras, las de diseñar, evaluar las políticas de la institución y tomar decisiones de tipo académico y administrativo. El rector es el representante legal de la institución y el responsable de ejecutar y administrar las políticas trazadas por el Consejo Superior. El Consejo Académico es la autoridad académica de la universidad y órgano asesor de la rectoría. Está compuesto por el rector, el vicerrector académico, el director administrativo, dos decanos de diferentes facultades, un representante de los profesores y uno de los estudiantes. Sus funciones tienen que ver con la aceptación de programas docentes, elaboración del reglamento académico y definición de políticas de investigación.

A nivel de las facultades, su dirección está a cargo de un decano quien actúa como representante del rector. Existe, además, un Consejo de Facultad, el cual asesora al decano. Este modelo de organización rige también para las instituciones tecnológicas y las intermedias profesionales.

Las instituciones no oficiales o privadas se rigen por la legislación que regula a las instituciones de bien común. Están organizadas como corporaciones o fundaciones y en cuanto a su administración, infraestructura, presupuesto y costos académicos se encuentran bajo la supervisión del ICFES.

Como puede observarse, a partir de la composición de los órganos de gobierno de la universidad oficial, la Ley 30 otorga al Estado amplias facultades para su control e injerencia, debilitando así el principio de autonomía establecido en el manifiesto de Córdoba (1918). Según Briceño(13) es a raíz de esta organización autoritaria como históricamente las relaciones entre el Estado y las universidades colombianas han sido tensas y difíciles. Las universidades públicas han rechazado tenazmente las políticas estatales y las medidas que van en detrimento de su autonomía. En particular, la Universidad Nacional ha tratado de liderear las orientaciones futuras de la educación superior colombiana. Sin embargo, las voces en defensa de la universidad pública siempre han sido reprimidas, como ocurrió a mediados de los años setenta. Otra consecuencia que ha ocasionado la ingerencia del gobierno en la administración universitaria ha sido la persistencia de criterios de clientelismo político en la selección de directivos, personal administrativo y académico.

Por otra parte, no obstante que las universidades privadas comparten legítimamente con el Estado la impartición

del servicio educativo superior, éste le impone un férreo control a través del ICFES, quien

legalmente se encarga de supervisar la política en la materia. El Instituto inspecciona más de dos

mil programas académicos de más de doscientas instituciones, esto da una idea de la magnitud de su

responsabilidad. En contrapeso a esta concentración de funciones, se encuentra la Asociación Colombiana

de Universidades (ASCUN), la cual aglutina especialmente a las universidades privadas, constituyéndose en

una importante instancia política en la educación superior. La Asociación fue fundada el 6

de diciembre de 1957 con el propósito de salvaguardar la autonomía universitaria, fomentar el alto

nivel académico, la vinculación de la universidad con los problemas nacionales, la solvencia económica

de cada institución, el logro de un mejor nivel de vida para los profesores y alumnos y el estímulo

de las actividades editoriales(14).

3 TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA Contenido

De acuerdo con González(15), Briceño, Parra y Jaramillo, Orozco, et. al. y el mismo

Ministerio de Educación Superior(16), las tendencias transformadoras que se han producido en los últimos

años en la educación superior colombiana son las siguientes:

1. Acelerada expansión del tercer nivel educativo en cuanto a matrícula, proliferación

de instituciones, programas de estudio y planta de profesores.

2. Diversificación de modalidades y niveles de educación con el consecuente desarrollo curricular.

3. Ampliación de ofertas educativas con la creación de la educación abierta y a distancia.

4. Creciente privatización y feminización.

5. Contracción del mercado laboral y devaluación de los estudios profesionales.

6. Incipiente desarrollo de la investigación y de los estudios de posgrado.

7. Insuficiencia e inequidad en la distribución de los subsidios por parte del Estado.

A continuación, se analizarán de manera sucinta cada uno de estos puntos, y de ser posible, se comparará la situación de la educación superior colombiana con la de América Latina y especialmente con la que atañe a México.

Expansión del sistema

La matrícula

La modernización que Colombia ha experimentado en las dos últimas décadas ha estado acompañada de una expansión de su sistema educativo nunca antes vista. De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadísticas(17), la matrícula del tercer nivel educativo creció de 19,200 estudiantes en 1958, a 303,100 en 1980. En términos relativos el crecimiento anual de la matrícula fue del orden del 13.4%. En cambio, en el mismo periodo, la tasa de crecimiento anual de la educación secundaria fue de 11% y de 4.7% en la primaria.

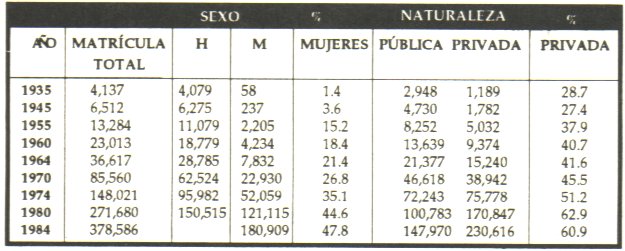

Como se puede apreciar en las estadísticas del ICFES(18) (ver cuadro 2), antes de 1945 la universidad colombiana tenía un carácter marcadamente elitista, contaba con menos de 6 mil estudiantes en todo el país. En 1960, consigue sobrepasar los 20 mil; en 1970 llega a 85 mil; en 1980 se incrementa a 271 mil y en 1984 arriba a los 378 mil. Como se observa en el cuadro, es a partir de 1970 cuando se duplica el número de estudiantes de educación superior cada cinco años.

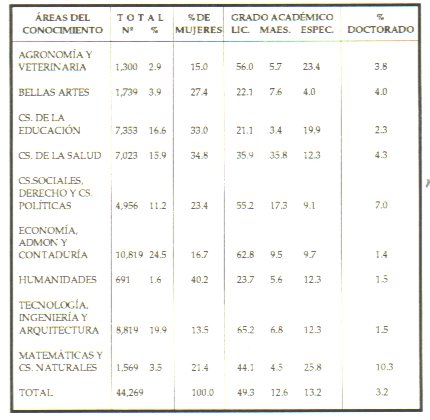

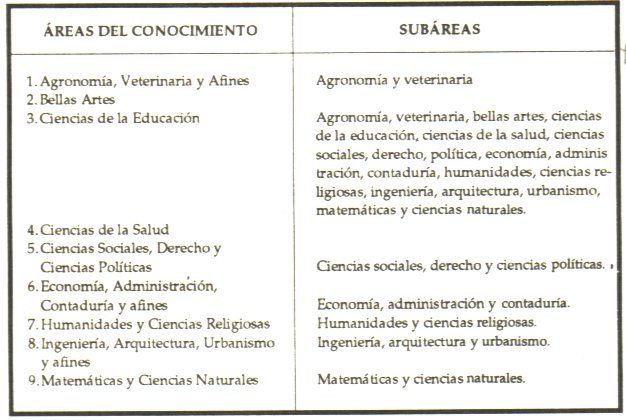

Concentración de la matrícula por áreas del conocimiento

Los campos del conocimiento que se utilizan oficialmente para fines estadísticos en la educación superior colombiana están organizados en nueve categorías. Las áreas a su vez agrupan subcampos y éstos están integrados por programas de estudio afines (ver anexo 1). De acuerdo con Parra(19), la matrícula por áreas del conocimiento en 1985 se distribuía de acuerdo a los siguientes porcentajes: agronomía y veterinaria 2.8%; bellas artes 2.2%; ciencias de la educación 19.1%, ciencias de la salud 10.2%; ciencias sociales 12.49%; economía, administración y contaduría 26.7%; humanidades y ciencias religiosas. 7%; ingeniería y arquitectura 24.3%, matemáticas y ciencias naturales 1.6%.

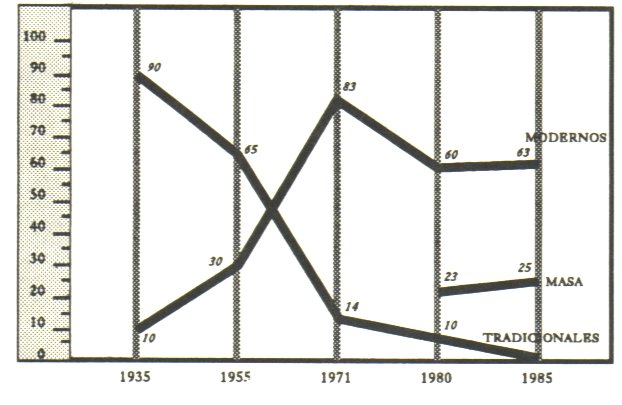

Concentración de la matrícula por programas de estudio

Según Parra (1988)(20), la expansión no ha significado solamente incremento notable de la matrícula, sino también el proceso de diversificación de los programas de estudio. En 1935, la universidad colombiana ofrecía 30 programas de los cuales 27 correspondían a los llamados "tradicionales" (derecho, medicina, ingeniería y filosofía), ellos absorbían casi el 100% de la matrícula. En 1955 empezaron a desarrollarse los programas considerados "modernos" (ingeniería, educación, economía) los cuales constituyeron el 22% de la matrícula, pasando en 1971 a absorber el 70 % de la matrícula. En 1975 aparecieron los primeros programas de la denominada "educación masiva" (estudios profesionales intermedios y tecnológicos), los cuales representaron el 4% de la matrícula. Diez años después, los "programas masivos" abarcaban el 20% de la matrícula total de la educación superior y los "programas tradicionales" el 18% (ver cuadro 3).

Concentración de la matrícula por entidades geográficas

Tanto la matrícula como los programas académicos se distribuyen en diferentes pesos respecto a las regiones del país. En 1985, Santafé de Bogotá y los departamentos de Antioquía, Atlántico y Valle del Cauca concentraban el 75% del total de la matrícula nacional en educación superior; el 74% de la matrícula universitaria nacional; el 81% de la matrícula tecnológica y el 84% de la matrícula intermedia profesional. En términos absolutos quiere decir que de 32 entidades geográficas en que está dividida Colombia, solamente cuatro regiones, las más urbanizadas e industrializadas, concentraban en 1983 el 75% (267,000) de los 356,000 estudiantes del nivel superior del país.

Proliferación de instituciones

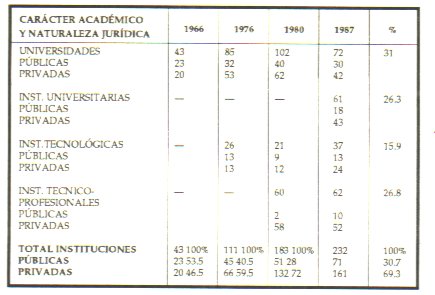

Otro impacto causado por la expansión de la matrícula del tercer nivel educativo colombiano ha sido la proliferación de instituciones. Como se puede apreciar en el cuadro No. 4, en 1966 había 43 instituciones, de éstas, el 53.5% eran públicas y 46.5% privadas. En 1976, las IES del país aumentaron a 111 revirtiéndose las proporciones anteriores. Las instituciones de origen público alcanzaron el 40.5% y las privadas 59.5%. Otro aumento significativo se dio en 1980, cuando el total de IES ascendió a 183, de las cuales 31, o sea el 28% eran públicas y el 72% privadas. Para 1987, el número de instituciones aumentó considerablemente, siendo en ese entonces 232, de ellas el 30.7% eran privadas y 69.3% públicas(21). Según datos del Departamento Nacional de Planeación(22), en 1989 existían 236 instituciones, de las cuales el 30% eran públicas y el 70% privadas.

De 232 IES que había en 1987, 26.8% de instituciones (62) eran de carácter técnico-profesional; 26.3% instituciones universitarias (61); 31% universidades (72) y 15.9% tecnológicas (37). Si bien es cierto que con la creación de instituciones se ha hecho frente a la expansión de la matrícula sin precedentes en la historia de Colombia, no obstante, es preocupante que el fenómeno haya conducido a la proliferación de instituciones universitarias semejantes entre sí, lo que en ausencia de recursos económicos termina produciendo una nivelación por lo bajo(23).

Personal académico

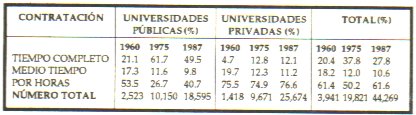

La expansión de la educación superior colombiana ha estado acompañada por un crecimiento notable en la cantidad de profesores incorporados a las tareas universitarias. El número de docentes de tiempo completo aumentó de 1,661 en 1960 a 13,973 en 1977(24).

En 1987, este tipo de profesores llegó a 44,269 y se estima que para el año 2000 se necesitarán alrededor de 100,000 docentes universitarios(25) (ver cuadro 5). En el cuadro se muestra la distribución de docentes por área del conocimiento, sexo y grado académico. En el mismo año, el mayor número de académicos se concentraba en el área de administración y contaduría con 24.5% del total; en el área de ingeniería y arquitectura el 19.9% y en el área de ciencias de la educación el 16.6%. La proporción de docentes mujeres que participaban en el desarrollo de la educación superior era del orden del 23.3%. En el campo de las humanidades era mayor su presencia, con el 40.2% de total, 33% en el área de la educación y 34.8% en el área de la salud.

Respecto a la formación académica, se observa que la mitad de los profesores (49.3%) poseían licenciatura y la otra mitad había realizado algún posgrado. Así el 12.6% tenía especialización, el 13.2% maestría y solamente el 3.2% poseía un doctorado. Según Briceño(26), a partir de 1960 se hizo un gran esfuerzo por incrementar la proporción de profesores universitarios de tiempo completo. En ese año, el porcentaje de estos docentes era de 20.4%. En 1975, pasó al 37.8%, proporción muy alta en comparación con la planta docente de otros países latinoamericanos en ese entonces. La cantidad de docentes de tiempo completo fue especialmente importante en la universidad pública, la cual en 1975 llegó a tener el 61.7% del total de estos profesores (ver cuadro 5).

El esfuerzo por incrementar estos profesores fue parte de un programa para institucionalizar al docente de tiempo completo, en el marco de la modernización universitaria. Los nuevos académicos, en contraste con los anteriores, tendían a ser jóvenes, provenían de la clase media y veían la carrera académica como una actividad profesional de dedicación completa. Los esfuerzos emprendidos en este sentido dieron sus frutos. Según un estudio de Pelcazar(27) realizado en universidades colombianas, encontró que los profesores referidos fueron mejores que los de tiempo parcial y sus predecesores en la ejecución de tareas de enseñanza, evaluación escolar, productividad, participación en sus disciplinas y extensión académica.

El fenómeno de la institucionalización de los profesores de tiempo completo se revierte a mediados de los setenta cuando su número empieza a decrecer y en cambio los profesores por horas se incrementan considerablemente. En 1987, la proporción del primer tipo de docentes se redujo al 27.8% y el segundo grupo de académicos aumentó hasta el 61% (ver cuadro 5).

Dos factores pueden explicar esta reversión. Según Briceño, por una parte los salarios

de los profesores de tiempo completo aumentaron considerablemente el presupuesto de las instituciones y por ende,

elevaron el costo por alumno. Por otra, fueron los docentes de carrera los que a principios de los setenta cuestionaron

duramente el rumbo que seguía la educación superior colombiana y demandaron mayor participación,

definición y dirección de sus actividades a través de la Asociación Nacional de Profesores

Universitarios (ASPU).

4 DIVERSIFICACIÓN DE MODALIDADES EDUCATIVAS Contenido

El fenómeno de masificación de la universidad colombiana ha planteado importantes

cuestionamientos a investigadores y a representantes de los gobiernos colombianos, respecto de la política

económica que ha imperado en el país y su impacto sobre el mejoramiento de la calidad de la educación.

La ola de crecimiento de la educación superior obligó al sistema a replantear la estructura de su oferta educativa de acuerdo con las modalidades del mercado de trabajo y con las características de los grupos sociales que ejercen presión. Fue así como el gobierno colombiano amplió la diversificación del sistema educativo superior mediante el Decreto 80 de 1980. Mediante este cuerpo legal, como se vio en el punto 2.2, se conformó el sistema a partir de cuatro modalidades: la formación intermedia profesional, la tecnológica, la universitaria y el posgrado.

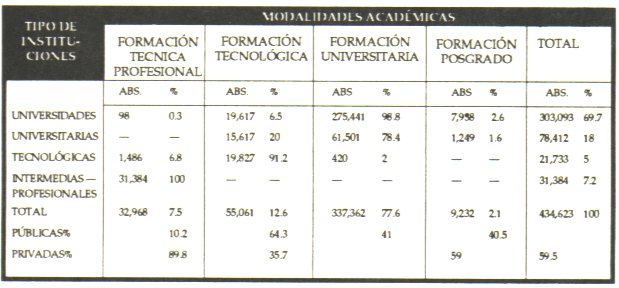

Por modalidad de estudios la mayor matrícula, en 1987, se da en la modalidad universitaria, con el 77.6%; le sigue la tecnológica con el 12.6%; la intermedia profesional con 7.5% y el posgrado representaba apenas el 2.1% (ver cuadro 1).

Por el tipo de institución, las universidades absorben el 69.7% de la matrícula total; las instituciones universitarias el 18%; las tecnológicas 5% y las intermedias profesionales el 7.2%. No obstante que la diferenciación educativa por modalidades académicas fue una importante innovación de la Reforma de 1980 y una estrategia para disminuir la presión social para acceder a la universidad, todo parece indicar que esta diferenciación no se ha constituído en una estrategia eficaz puesto que, por ejemplo, en 1987 el 75% de 200,694 solicitudes hechas en educación superior se realizaron sobre distintos programas de formación universitaria. Además, parece ser que las modalidades no se han convertido en opciones educativas atractivas porque como se puede apreciar en el cuadro 1, en 1987 el 77.6% de estudiantes de educación superior cursaban estudios de formación universitaria y sólo el 12.6% realizaban estudios de formación tecnológica, el 7.5% formación técnica profesional y el 2.1% posgrado.

Al efectuar un análisis sobre la diferenciación de las modalidades de estudio, Gómez 28, sostiene que el concepto de modalidades ha conducido a una estratificación vertical del sistema de educación superior colombiano fundado en una política que tiene como centro privilegiar la universidad y no las necesidades de los estudiantes que desean contar con una oferta altamente diferenciada y de igual calidad. La estratificación vertical según este autor, concentra aún más la demanda en la universidad y genera mayor inequidad social en las oportunidades educativas por cuanto las modalidades no poseen la misma calidad y estatus educativo. Sobre el Decreto 80, afirma que carece de una clara y sólida diferenciación conceptual para las distintas modalidades.

En relación con la diversificación de modalidades educativas, Mosquera(29) sostiene que esta medida

gubernamental ha llevado a una "vocacionalización excesiva" y una especialización prematura,

dejando en un segundo plano los propósitos estratégicos de la sociedad colombiana en su conjunto.

Asimismo, dice que la multiplicación de carreras no atiende en muchos casos a una demanda estructural sino

a un mercado de ilusiones de una población estudiantil con urgentes necesidades de ascenso social. Finalmente,

Briceño señala, que la estratificación del sistema de educación superior, no se ha

hecho sobre criterios de calidad de estudios, sino que han predominado los de prestigio social de las instituciones,

nivel socioeconómico de los estudiantes y el nivel académico de los centros educativos.

5 PRIVATIZACIÓN Y FEMINIZACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Contenido

Privatización

La presencia del sector privado en la educación superior colombiana es un rasgo que la caracteriza respecto de otros sistemas educativos latinoamericanos. Tiene su origen en la Colonia, marca su despegue con la modernización del país (1970) y se acentúa durante el periodo de la masificación (1980).

El total de IES existentes en Colombia en 1985 30 era de 225, de las cuales 69 eran oficiales (30%) y 156 privadas (70%). Dichas instituciones impartían 1,936 programas académicos; de ellos el 45% se daban en centros oficiales y el 55% en privados. Respecto de la matrícula, la participación porcentual del sector privado, en ese mismo año era del 60%.

Por modalidades de estudios y de acuerdo con datos del ICFES, la matrícula en formación técnica profesional de las instituciones privadas, representaba el 89.8% y en instituciones oficiales apenas el 10.2%; en formación tecnológica la matrícula de las IES privadas alcanzó el 35.7% y el 64.3% en las IES oficiales; en la formación universitaria la proporción fue de 59% y 41% para las IES privadas y públicas respectivamente; la matrícula del posgrado tuvo un balance similar, 59.5% de ella se concentró en instituciones privadas y el 40.5% en centros públicos (ver cuadro 4).

En las instituciones públicas u oficiales predomina la matrícula en agronomía (91%), matemáticas y ciencias exactas (70%) y ciencias de la educación (61%). En las IES privadas predomina la matrícula en bellas artes (81%), ciencias sociales y derecho (80%), economía (77%) y humanidades (62%).

En Colombia el sector privado de la educación superior se desarrolló relativamente temprano. Como afirma Levy(31), este sector ya estaba establecido cuando se dieron las grandes demandas del periodo 1940-1980. No emergió como una opción exitosa, simplemente creció, en parte, porque ya tenía presencia, además, porque la educación no se abrió tanto como lo hicieron las de las otras repúblicas hermanas. Así la educación superior oficial colombiana nunca ha sido gigante, por el contrario, ha querido compartir a bajo costo, con el sector privado, la gran responsabilidad de educar que le confiere la Constitución. En resumen, la educación superior privada desde 1940 hasta ahora, ha crecido mucho más rápido que la pública en términos de matrícula. Se constituye así, según Levy, en el ejemplo no elitista más típico de toda América Latina. Contrario a la conclusión de este autor, Brunner(32) reporta datos de un estudio según el cual, en Colombia (1974), el grupo correspondiente al 20% de ingresos más altos, aprovechaba el 60% del subsidio público destinado a la educación superior, mientras que el 40% más pobre, aprovechaba el 6% de dicho subsidio.

Feminización

Según Herrera, los anhelos por ingresar al bachillerato y a la educación superior por parte de la mujer colombiana, arrancan desde los años veinte y se vieron cristalizados a partir de 1933. La Universidad Nacional admitió mujeres desde 1936 en carreras como bellas artes, farmacia, enfermería, arquitectura y odontología. En 1937 se profesionalizó la carrera de Trabajo Social. En 1946 el Congreso autorizó la creación de los Colegios Mayores concebidos como instituciones universitarias para mujeres.

La expansión de la educación superior colombiana ha significado un incremento de oportunidades que ha favorecido particularmente a la mujer. En 1940 la matrícula femenina era apenas del 2.5%; en 1955 representaba el 16%; en 1970 el 27% y en 1985 el 48.5%. El fenómeno de la feminización se ha acentuado más en las IES privadas, que en las públicas. En 1935 la presencia femenina en las primeras era del 52%.

Por áreas de conocimiento, la matrícula de la mujer en 1983 se distribuía de acuerdo con los siguientes porcentajes(33): ciencias agropecuarias 20.8%; ingenierías 24.6%; ciencias exactas y naturales 42%; administración y contaduría 47%; humanidades el 49%; ciencias de la salud 56.3%; ciencias sociales el 57% y en bellas artes 65.8%. Según los datos anteriores, dos tendencias predominan en la matrícula femenina en Colombia: primero la preferencia por instituciones privadas y, segundo, la elección de estudios relacionados con el arte, las ciencias sociales y de la salud.

La educación superior abierta y a distancia

En 1980, ante la imposibilidad de atender las necesidades del sistema de educación superior con la concepción educativa y estructura existentes, el gobierno nacional decidió crear y reglamentar la "Educación Superior Abierta y a Distancia", como una alternativa más de educación.

La educación abierta y a distancia es una estructura educativa que permite ampliar el acceso a la educación superior, para ello utiliza una metodología de instrucción y aprendizaje a través de los medios de comunicación a fin de llegar a los alumnos sin necesidad de que salgan de su sitio de residencia o de trabajo.

Este tipo de educación forma individuos en todas las modalidades de la educación postsecundaria, pero con énfasis en las carreras intermedias y tecnológicas; combina ciclos presenciales con desescolarizados; utiliza recursos existentes en las instituciones y permite la transformación de programas presenciales en programas a distancia.

La estructura de este subsistema está compuesto por cuatro niveles: el Consejo Nacional de Educación Abierta y a Distancia encargado de elaborar y evaluar las políticas; el ICFES, regulador y coordinador del sistema; la Universidad Estatal del Sur (UNISUR), organismo piloto y asesor del sistema y las IES como organismos operativos; los Centros Regionales de Educación a Distancia (CREAD) como sedes para el manejo de materiales educativos, periodos presenciales y como centros de coordinación interinstitucional.

Los principios en que se fundamenta el modelo colombiano de educación abierta y a distancia son: democratizar el acceso a la educación superior, diversificar la oferta de carreras, desconcentrar la oferta educativa, acelerar el desarrollo educativo, convertir dicho modelo en estrategia para el cambio y la innovación y promover la cooperación interinstitucional.

Según Serna(34), entre 1982 y 1986, la educación abierta promovió cambios muy importantes, entre ellos cabe destacar los siguientes: cuestionó los subsistemas tradicionales de enseñanza e indujo innovaciones en sus planes; fomentó la educación no presencial en las instituciones tradicionales; promovió el reconocimiento y validación de conocimientos adquiridos en forma desescolarizada; propició la modificación de los sistemas de ingreso a la universidad; descentralizó la oferta educativa; produjo una buena cantidad de textos y materiales educativos; introdujo adelantos en tecnología educativa y fomentó la reestructuración de las universidades tradicionales.

Continúa Serna diciendo que, no obstante todos los avances obtenidos, la experiencia colombiana en este terreno también tuvolimitacionescomolassiguientes:la institucionalización de los programas ha sido un proceso lento por la resistencia ideológica y organizacional encontrada, la calidad de los programas y sus procesos son cuestionados constantemente, a tal grado que el prestigio de la educación se ha venido a menos, por último, parece ser que este tipo de educación ha caído en el vacío y en el desinterés de los gobernantes.

La educación superior abierta y a distancia surge en Colombia como una respuesta a la gran demanda social para acceder a la educación superior; una estrategia para democratizar el ingreso a la educación superior; una segunda oportunidad para quienes fueron rechazados; un mecanismo para formar y capacitar fuerza laboral; una vía para extender el aprendizaje en la sociedad sin limitaciones de lugar, tiempo o dedicación exclusiva y aparece cuando las concepciones sobre el aprendizaje tradicional fueron duramente cuestionadas.

Sin ser primera a nivel hispanoamericano, la educación superior abierta y a distancia se convierte rápidamente en líder de una corriente innovadora en educación, seguida por la UNED de España, de Costa Rica y la UNA de Venezuela(35).

Según la evaluación realizada por el ICFES, se reporta que para el primer semestre de 1986 el Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia contaba con 55,605 estudiantes repartidos en 42 instituciones y 241 centros regionales, ellos significaban el 12% de la matrícula total en el tercer nivel educativo. Es necesario señalar que, en 1982, el sistema tenía solamente 9,941 estudiantes y sólo lo impartían 6 instituciones.

Dentro del subsistema de educación abierta, el número de alumnos por áreas del conocimiento, del mayor al menor porcentaje se dio de la siguiente manera: ciencias de la educación 53.8%; ingenierías 24.3%; administración y economía 18.2%; ciencias agropecuarias 21%; ciencias de la salud 1.2%; ciencias exactas y naturales 0.21% y bellas artes 0.005%.

Otra característica interesante que se presenta dentro de los distintos modelos del tercer nivel educativo

colombiano es la naturaleza nocturna de algunos programas de estudio, debido a la enorme demanda de ellos. La educación

universitaria nocturna se da mucho más en el área de las ciencias administrativas y la economía

con el 60%; en ciencias de la educación representa el 40%; en ciencias sociales el 37% y en ingenierías

el 25%.

6 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Contenido

Según Orozco(36), la evaluación y la acreditación de la educación superior

colombiana tiene en la actualidad una especial significación, por cuanto no hay conciencia clara por parte

del Estado de la inversión que debe hacer en educación superior y, en consecuencia, reduce sus recursos;

se duda sobre las bondades de la planeación normativa de las instancias gubernamentales, el Estado colombiano

manifiesta la incapacidad para orientar la enseñanza superior, la educación superior ha perdido legitimidad,

su calidad es cuestionada y han cambiado las relaciones entre el Estado y la universidad.

De cara a los principales problemas del tercero y cuarto nivel educativo y en razón de que las IES mantengan vigencia y legitimidad, se ha creado el Sistema Nacional de Acreditación (Ley 30 del 29 de diciembre de 1992). El propósito de esta instancia es garantizar a la sociedad que las instituciones cumplan con las más altas exigencias sobre calidad. La incorporación a dicho sistema por parte de las IES es voluntaria, temporal y conlleva derechos. El sistema cuenta con un Consejo Nacional de Acreditación, integrado por representantes de las instituciones y de la comunidad científica. Depende del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). En su actuar se complementa con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el cual difunde información relevante para orientar a la sociedad sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones.

La acreditación es definida como un instrumento que permite dar crédito o dar fe sobre el cumplimiento de la misión y objetivos de las IES en el marco de la Constitución. Tiene como propósito fundamental el mejoramiento de la calidad del servicio educativo.

La experiencia de la acreditación en Colombia integra distintas modalidades de evaluación, las cuales han trazado una amplia trayectoria en la educación superior. De acuerdo con Orozco, existen tres momentos en el desarrollo de la evaluación y su culminación en la acreditación.

El primer momento abarca el periodo de 1954 a 1980. En este tiempo, el Estado colombiano para efectos de financiamiento y reconocimiento legal de las instituciones y programas, practicó la "evaluación externa" o hetero-evaluación. Para ello se valió del Fondo Universitario Nacional (1954-1955), luego del Consejo Nacional de Rectores a fines de los cincuentas y, por último, a través del ICFES a partir de 1968.

El segundo momento comprende los años de 1980 a 1982, cuando el ICFES promovió e intentó llevar a cabo un sistema nacional de evaluación a través de pares académicos contratados por el mismo organismo.

El tercer momento ocurre entre 1983 y 1984 cuando ICFES y ASCUN concertan realizar acciones de autoevaluación ajustadas a los principios de autonomía y creatividad de las instituciones(37). Las experiencias evaluativas anteriores, según Orozco, parecen indicar que los esfuerzos tanto del Estado como de ASCUN no fueron eficaces, por ello, el nivel de desarrollo y cultura evaluativa de las instituciones es desigual. Asimismo, persiste la desarticulación entre los procesos de evaluación y autoevaluación con la planeación institucional.

Según nuestra apreciación, a partir de 1992 y en los actuales momentos se estaría experimentando

una cuarta etapa, con la introducción del Sistema de Acreditación. Este Sistema asume y trasciende

todo el caudal de experiencias evaluativas anteriores. El Sistema articula tres procesos básicos: uno, la

autoevaluación institucional en la cual cada casa de estudios juzga sus fortalezas y debilidades y se planifica

con base en los resultados que obtengan. Dos, la evaluación externa realizada por Comités de Pares,

los cuales verifican los contenidos de la autoevaluación. Finalmente, la evaluación síntesis,

la cual se constituye en un dictamen sobre la calidad de las instituciones del nivel superior o de algún

programa, emitido por el Consejo Nacional de Acreditación. Toda la información obtenida en los procesos

descritos alimenta el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

7 EDUCACIÓN SUPERIOR Y EMPLEO Contenido

Como ya se dijo, uno de los efectos más significativos de la modernización en Colombia

(1960-1980) fue la expansión explosiva de la matrícula en la educación superior. Las orientaciones

teóricas en materia de formación profesional que guiaron la política educativa de esta época

fueron: la noción de la división del trabajo, la idea del capital humano y la de los recursos humanos.

Sin embargo, todas estas concepciones, en la práctica, sufrieron una serie de modificaciones por cuanto

la oferta de profesionales generados por el sistema de educación creció mucho en relación

con la demanda de los sectores ocupacionales. En Colombia, según datos de 1976, la tasa de desempleo de

profesionales universitarios en las cuatro ciudades más grandes del país (Bogotá, Medellín,

Cali y Barranquilla), fluctuaban entre el 6% y el 9%. En profesionales con orientación tecnológica

el índice era mayor, llegaba a 16.5%. Esta situación, de acuerdo con Briceño y Parra, generó

fenómenos como la fuga de cerebros, devaluación de los estudios superiores, estratificación

de la educación superior y acentuación del desempleo y del subempleo profesional, pérdida

de credibilidad en la educación superior y mayor divorcio entre el sector productivo y educativo.

En relación con la emigración de profesionales hacia países del primer mundo, en los años sesenta, Colombia llegó a tener los índices más altos en relación con el resto de países latinoamericanos, especialmente en las áreas de la salud e ingenierías.

El fenómeno de la estratificación, según Parra, consiste en la especialización adoptada por las instituciones de educación superior a fin de atender un tipo de demanda del mercado laboral. De acuerdo con esta situación, las IES colombianas se clasifican por el perfil de programas que ofrecen y en relación con los egresados que producen. Las instituciones pueden ser: tradicionales, modernas o masificadas. De igual manera, la calidad de los profesionales depende de la estratificación socioeconómica de la institución de la cual egresan. Existen, entonces, universidades cúspide o de base. Las primeras son instituciones cuyos estudiantes provienen de un origen social alto; en las segundas, sus alumnos son de extracción social de bajos ingresos.

Finalmente, el fenómeno de la devaluación social de los estudios superiores se refiere a la disminución

de oportunidades ocupacionales que sufren determinadas profesiones, generada por la estratificación de la

educación superior, especialización en los currículos y los cambios en la estructura del empleo.

8 FINANCIAMIENTO Contenido

Los más severos problemas que se tienen identificados en este campo son los siguientes: a)

gasto público en educación superior que se reduce constantemente, esta tendencia podría mantenerse

en el futuro; b) crecimiento desmesurado del presupuesto destinado al funcionamiento en detrimento del gasto en

inversión; c) dependencia excesiva de una sola fuente de financiamiento. Las instituciones públicas

dependen de los subsidios gubernamentales, mientras que las privadas sólo de las colegiaturas; d) ausencia

de criterios de eficiencia institucional que determinen el monto del presupuesto; e) excesivo gasto en la formación

de profesionales. Comparativamente en Colombia se gasta siete veces más en la formación de un profesional

que un país desarrollado(38). A continuación se dan algunos datos que describen la situación

del financiamiento en las instituciones oficiales de la educación superior. Según el informe del

Departamento Nacional de Planeación (DNP)39, las universidades públicas,seanéstasnacionales,

departamentales o municipales, tienen alta dependencia de los aportes de la nación. Sus ingresos por aportes

oficiales representan el 77%(40). De este total, destina 86% a gastos de funcionamiento, de los cuales el 75% corresponde

al pago de nómina.

Según el mismo DNP, la distribución de los aportes estatales en la educación superior pública no contribuyen a la equidad social, ni a la promoción de programas para la creación de una base científica y tecnológica. El subsidio se entrega de manera directa a las entidades departamentales, de acuerdo a costos de financiamiento histórico y no con base en la matrícula, en criterios de eficacia y eficiencia de la gestión, o con base en las prioridades nacionales, la selección de especialidades y la definición de programas estratégicos de investigación.

Entre 1971 y 1981 el gasto en educación superior se comportó de una forma más o menos constante, aunque se redujo de 23.8% a un 22.6%. El decremento al presupuesto de los altos estudios es una tendencia que se da en Colombia como en el resto de los países latinoamericanos. Según Winkler, si el gasto gubernamental en la región aumentara en proporción a la matrícula, entonces se esperaría que para el año 2000 aquél se incremente en un 51%. No obstante, el gasto por alumno ha decrecido desde 1980. Por otra parte, afirma el mismo autor, si el gasto por alumno hubiera crecido en términos reales desde 1980, para el año 2000 los gobiernos deberían aumentar el gasto en educación superior en un 161%. Muchos factores ponen en duda esta proyección. Primero, es posible que los gobiernos reduzcan el acceso a la educación superior pública y, en consecuencia, reduzcan el presupuesto destinado a ella. Segundo, la competencia de agentes internos y externos por financiar el sector educativo puede aumentar en los próximos años. Tercero, la demanda a la educación superior puede disminuir si baja la calidad de la educación pública y los estudiantes son forzados a pagar colegiaturas en instituciones privadas.

Por otra parte, la educación superior privada colombiana, financia en gran medida su desarrollo con las aportaciones que hacen los estudiantes en cuanto al pago de matrícula y servicios escolares. Como personas jurídicas las IES privadas se constituyen en fundaciones y corporaciones, lo que les permite obtener recursos de origen oficial y también de tipo privado.

Otro elemento importante respecto al financiamiento del tercer y cuarto niveles educativos es el que se refiere a los servicios de crédito educativo y de becas. El crédito educativo y las becas para la educación superior son administrados por el Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). El Instituto es una entidad descentralizada del gobierno nacional, funciona desde 1952 y ha servido como modelo para el establecimiento de entidades semejantes en países de América Latina. Si bien el ICETEX nació fundamentalmente para financiar a estudiantes en el exterior, con el tiempo ha prestado nuevos servicios, tales como otorgar crédito educativo a estudiantes radicados en el país; administrar becas para educación primaria, secundaria y superior; financiar proyectos de educación no formal; promover becas de organismos extranjeros entre estudiantes universitarios; establecer convenios con entidades públicas y privadas para racionalizar el esfuerzo en la formación y capacitación de recursos.

El crédito educativo es definido como un medio que financia a estudiantes que posean méritos académicos y carezcan de recursos económicos. Los créditos educativos cubren costos académicos, tales como el valor de la matrícula, libros y materiales de estudio. Si el crédito es personal la amortización del préstamo se inicia cuando el estudiante ha culminado los estudios. Si el préstamo fue asumido por los padres o por terceros, entonces se paga el 50% durante los estudios y el resto al terminarlos. Los préstamos de ICETEX se otorgan con un interés del 24% anual.

El esfuerzo de ICETEX beneficia al 7% de la población estudiantil que ingresa a educación superior.

Entre 1981 y 1986 el ICETEX financió un total de 1,400 estudiantes por un valor de US$ 12 millones(41).

Aunque la cobertura del sistema se hace sobre 23 departamentos, regionalmente el crédito educativo se concentra

en tres entidades territoriales: Bogotá, D. C., Antioquía y Valle. El sistema de crédito educativo

no tiene estudios que permitan cuantificar su impacto en la formación de personal de posgrado, no obstante,

se observa que dicho sistema beneficia especialmente a los posgrados de salud y de administración, siendo

baja la proporción de este beneficio para posgrados en ciencias básicas (Rodríguez, 1992)(42).

9 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL POSGRADO Contenido

La Investigación

El panorama de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la educación superior colombiana es desolador. El Plan Nacional "Cambio con Equidad, 1982-1986", reconoce que la investigación es marginal. El gasto nacional en este rubro era del 0.15% del PIB y el número de investigadores se reducía a un investigador por cada 12,000 habitantes, en 1983. Según el Plan mencionado, la educación postsecundaria, en ese entonces, no se había constituido en el cerebro de la sociedad colombiana.

En el "Plan de Apertura Educativa 1991-1994"(43) se constata además, que los programas de fomento a la investigación se encuentran rezagados. Lo poco que hay en el campo de la ciencia existe de manera aislada, hacen falta elementos constitutivos de una verdadera comunidad científica, no existe la complementación necesaria entre conocimiento, capital y trabajo, ni desarrollo institucional para lograrlo. El gasto en ciencia y tecnología que hace cada institución es de menos del 2% de su gasto total. Es decir, las IES no destinan ni siquiera la cantidad mínima exigida por el Decreto No. 2281 de 1982.

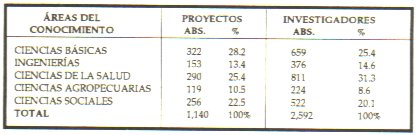

Según el Anuario Estadístico de la UNESCO 1988, entre 1980 y 1985 existían 4,769 investigadores en todo el país. Esto significaba que, en Latinoamérica, la población de investigadores colombianos ocupaba el cuarto lugar, después de las comunidades de Brasil, México y Argentina. Según esta misma fuente, había 184 investigadores por cada millón de habitantes. De acuerdo con el Anuario citado, en esos mismos años el 63.4% de investigadores colombianos se encontraba en el Sistema de Educación Superior. De acuerdo con datos del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales (COLCIENCIAS)(44), en las universidades colombianas en 1983, existían 2,592 investigadores, los cuales realizaban 1,140 proyectos. El mayor número de investigadores se ubicaba en el área de las ciencias de la salud con 31.3%; en el área de ciencias básicas el 25.4%; en las ciencias sociales el 20.1%; en ingeniería el 14.6% y en las ciencias agropecuarias el 8.6%. Respecto proyectos de investigación, la mayor cantidad se realizaba en el área de las ciencias básicas con el 22.5%; en las ingenierías el 13.4% y en las ciencias agropecuarias el 10.5% (ver cuadro 7).

Un estudio de COLCIENCIAS(45), del total de investigación que se realizaba en el país, en las universidades se llevaba a cabo solo el 26%. Del total de proyectos inscritos en las universidades, el 82.9% eran de carácter básico; el 11.9% experimental y 5.2% era investigación aplicada. En el sector gubernamental, se realizaba el 5.2% en básica; el 1.5% en experimental y el 93.3% en aplicada.

La producción científica de Colombia, medida en términos de artículos científicos publicados (mainstrean science), según datos del BID(46) , entre 1973 y 1984 se produjo a razón de 52 trabajos científicos por año, muy lejos de Brasil (878), Argentina (709), México (428), Cuba (371) y Venezuela (212). Las áreas donde más se produjo en 1981 fueron: ciencias biológicas y de la salud, ciencias sociales, ciencias agropecuarias y física.

En 1977, entre más de 100 universidades del país, solamente 26 de ellas realizaban investigación. De éstas, sólo las universidades Nacional (con sede en Bogotá y Palmira), Del Valle (Cali), Antioquía (Medellín), Industrial de Santander (Bucaramanga) y Andes (Bogotá), concentraban el 88.4% de los proyectos, el 82.4% del costo y el 84.7% de los investigadores del sector educativo superior público. La Universidad de los Andes, concentraba el 78% de proyectos, el 68% del costo y el 68% de los investigadores del sector universitario privado.

La carencia o incipiencia de la investigación en la mayor parte de las universidades colombianas hace notar la supremacía de la función docente, el poco prestigio que tiene la investigación en la cultura colombiana, así como su falta de institucionalización en las IES del país. COLCIENCIAS en su análisis encuentra algunas causas de este enorme rezago, como son escaso presupuesto, bajos salarios a investigadores, exceso de carga docente, escasez de investigadores, carencia de mecanismos institucionales para promover la investigación, deficiente dotación de recursos materiales, falta de bibliografía e información científica a nivel nacional e internacional, falta de reconocimiento social al papel del investigador, escasa vinculación de la investigación universitaria con las necesidades del entorno.

Frente a esta problemática, el gobierno colombiano a través de COLCIENCIAS ideó el programa "Desarrollo de la Capacidad de Investigación 1983-1987" cuyos objetivos más importantes se centraron en: generar capacidad científica y tecnológica, formar recursos humanos de alto nivel mediante el fortalecimiento del posgrado, vincular las actividades científicas con los sectores prioritarios del país y superar la enseñanza tradicional que otorga demasiado énfasis a la transmisión de conocimientos y no a la investigación(47).

El posgrado

Los posgrados en Colombia surgieron en la década de los cincuenta y se ofrecían en tres universidades oficiales: Nacional, Antioquía y Valle. Hacia finales de los sesenta se dio un rápido proceso de crecimiento, el cual se caracterizó por ser espontáneo, desarticulado, desplanificado, producto de intereses particulares y desvinculado de la investigación. Sólo fue hasta 1980, con la vigencia del Decreto 80, cuando se definieron sus objetivos, el tipo de programas, la importancia de la investigación y su papel en el mejoramiento de la calidad académica. Se estableció el tiempo de duración y las unidades académicas que debería contener cada nivel de estudios en el posgrado(48).

En 1980, 21 instituciones ofrecían 278 programas de posgrado, de éstas, 11 eran oficiales y 10 privadas. En 1983, la cantidad de programas en las universidades privadas crecieron hasta el 38.5% y en las universidades públicas se llegó al 61.5%. Del total de programas de posgrado, el 63.4% correspondía a especialización; el 36.2% al nivel de magíster y el 0.4% al doctorado. La mayor cantidad de programas se ofrecían en el área de ciencias de la salud (134 programas); muy lejos de esta cifra se encontraban los posgrados ubicados en el área de economía y administración (32); ciencias de la educación (20); ciencias sociales (20); ciencias naturales y matemáticas (18); ingeniería (17); agronomía (11) y humanidades (7).

Durante la década de los sesenta el posgrado creció en un 16%, mientras que el tercer nivel educativo se incrementó en 11%. En 1980, de la matrícula total en educación superior, la cual ascendía a 271,630 estudiantes, los alumnos de posgrado representaban apenas el 1.6%(49).

En relación con los sectores oficial y privado, en 1980 la matrícula del posgrado en instituciones privadas representaba el 59%, en cambio en las públicas era del 41%. Es preciso señalar que diez años antes, en 1971 la matrícula del sector privado sólo alcanzaba el 18%, en cambio, en las instituciones oficiales llegaba a representar el 82%.

Por áreas del conocimiento, en 1983, la matrícula de posgrado mantenía las siguientes proporciones: la mayor en administración y economía con el 28.5%; le seguían los posgrados en ciencias de la educación con 24.7%; ciencias de la salud 18.5%; ciencias sociales 13.5%; ciencias exactas y naturales 6.3%; ingenierías 7.4%; humanidades 1 % y bellas artes 0.1%. Entre 1971 y 1983, la matrícula se mantuvo bastante estable en las áreas de administración, ciencias exactas y naturales, ciencias sociales, humanidades y en ingenierías. En cambio, hubo un gran descenso de la matrícula en ciencias de la salud, pasando del 32% en 1971, al 18% en 1983 y en las ciencias agropecuarias en las cuales desaparece. Por último, en las áreas de educación crece de 2.5% (1971) hasta llegar a 24.7% (1983); en las ciencias sociales pasa de 0.8% (1973) a 13.5%.

Según Vélez y Caro, en general los posgrados que se ofrecen en Colombia carecen de infraestructura

(laboratorios, equipos, bibliotecas especializadas, etc.), de investigadores y en general de recursos que apoyen

su desarrollo. Los sistemas de enseñanza son los convencionales con énfasis en la recopilación

de conocimiento y no en su creación. Los procesos de socialización del conocimiento son muy limitados.

La actividad científica, esencia fundamental del posgrado, no existe en la forma y medida deseadas. Algunas

de las razones para la existencia de posgrados, no suficientemente estudiadas, son esperar entrar al muy competido

mercado laboral, aspirar a un mejor escalafón y conseguir presupuesto para la institución.

10 DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA Contenido

El objetivo de este apartado es reflexionar sobre los retos que, a nuestro juicio, debe asumir la

educación superior colombiana en los actuales momentos, de cara al siglo XXI. Dada la complejidad que encarna

el propósito, la reflexión se limitará a saber cómo mantener los avances del sistema,

cómo enfrentar sus rezagos y debilidades y cómo promover cambios, dentro del marco de problemas tratados

en el presente estudio. ¿Por qué el interés por el futuro? Este afán resulta de saber

que el cambio cualitativo de una nación depende en gran medida de la calidad y la relevancia de su sistema

educativo(50). Antes de emprender el objetivo señalado, es necesario realizar una sinopsis de logros, rezagos

y debilidades de la educación superior colombiana durante los últimos 25 años, la cual sirva

de referencia en la construcción de los desafíos.

Logros obtenidos

El estudio realizado ha sido claro en señalar que Colombia ha obtenido importantes avances en el sector educativo superior, los más sobresalientes son los siguientes: consolidación de la imagen de la universidad frente a la sociedad colombiana; acreditación del recurso humano en el exterior; cobertura y diversidad de programas de estudio en todas las áreas, así como creación de nuevas opciones educativas; orden y formalidad obtenida en los estudios de postsecundaria, a partir de la aplicación del Decreto 80 de 1980 y de la Ley 30 de 1992; generación de innovaciones importantes, como la educación abierta y a distancia; fomento de la presencia de la mujer en la universidad; impulso al crédito educativo para ampliar el acceso a la educación superior; aplicación de exámenes de Estado con fines de promoción dentro de los distintos niveles del sistema educativo y desarrollo de un sistema de acreditación social de los estudios superiores.

Rezagos y debilidades

Los principales retrasos y carencias de la educación superior colombiana hechos patentes en el presente trabajo, aluden al excesivo carácter profesionalizante de la educación superior en detrimento de la formación científica; insuficiente formación y capacitación de los docentes; exigua cantidad de profesores de tiempo completo y bajos salarios otorgados a los académicos; desactualización de planes de estudio; escaso desarrollo del posgrado e insuficientes recursos materiales y equipos destinados a este nivel; carencia de políticas estatales que promuevan el arraigo de profesionales de alta calidad o su repatriación; carencia de un espacio propio para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la mayor parte de las IES del país e incipiente nivel científico alcanzado por las instituciones más importantes; carencia de comunidades científicas; desvinculación de la investigación que se realiza con las necesidades sociales y productivas; inexistente difusión de los pocos productos científicos; bajo financiamiento y manejo autoritario del presupuesto destinado al sector; restricción indebida de la autonomía universitaria y persistencia de estructuras administrativas rígidas, verticales y centralización de la toma de decisiones.

Por otra parte, el estudio ha hecho alusión a la existencia de políticas educativas que han causado impactos perversos. Primero, la expansión de la educación superior, como afirma Briceño, no ha sido resultado de su democratización por cuanto no ha generado grandes oportunidades educativas para los grupos sociales de bajos ingresos. Segundo, la privatización y la estratificación, tendencias que caracterizan la expansión, han reforzado el viejo rol de la universidad, de reproducir y perpetuar las profundas desigualdades de la sociedad colombiana que han generado tanta violencia desde 1948. Tercero, la creación de modalidades educativas ha bajado la calidad y devaluado los estudios superiores, ha aumentado el desempleo y subempleo de profesionales. Cuarto, la existencia de un Estado-benefactor para con el sector privado de la educación, ha fomentado su hegemonía y la comercialización de la enseñanza. Quinto, la presencia de un Estado-interventor, ha restringido las facultades autónomas de las universidades oficiales, ha desvirtuado su carácter académico y público. Sexto, La educación a distancia ha quedado asfixiada por los cambios de gobierno, más que por las deficiencias de este sistema.

Para finalizar esta parte, traemos a colación la conclusión a la que llega en su estudio Briceño sobre el caso colombiano. En ella afirma que a pesar de las enormes transformaciones que ha experimentado la universidad colombiana en las recientes décadas, aún está muy lejos de cumplir cabalmente los principios que la definen en su normatividad como "una institución democrática, científica y crítica."

Desafíos

A continuación se ofrecen, a manera de sugerencias, las siguientes líneas de acción por las cuales debería transitar el tercero y cuarto niveles de la educación colombiana, en los próximos diez años:

El Papel del Estado y la sociedad frente a la educación superior

La situación de deterioro que persiste en la educación superior colombiana debe ser superada, como se ha hecho ya en otros países, con la celebración de un nuevo contrato social entre las instituciones de educación superior, la sociedad y el gobierno. Elcompromiso deberíaestipular responsabilidades sobre: respeto a la autonomía e igual regulación de las instituciones por parte del Estado; crecimiento del sistema; planeación, evaluación y acreditación de la calidad del servicio; distribución de recursos y generación de estímulos para las instituciones de acuerdo a los grados de calidad alcanzados; ampliación y congruente diversificación de oportunidades educativas y voluntad política para promover el desarrollo de la investigación y del posgrado. Por último, tal como lo advierte el mismo ICFES, los términos de la intervención estatal como la inspección, vigilancia y evaluación se deberán transformar en procesos de fomento y asesoría institucional y regional.

Autonomía universitaria

En la evolución futura de la universidad pública colombiana se hace indispensable que ésta, al igual que otras del entorno latinoamericano, disfrute de un alto grado de autonomía frente al gobierno. Autonomía administrativa, que le permita elegir a sus propias autoridades, contratar, promover y manejar distintos niveles salariales y las condiciones generales de trabajo del personal académico y administrativo. Autonomía académica, que le permita concebir y desarrollar programas académicos sean estos de enseñanza, científicos o culturales y que le asista el derecho de ser sujeto de sus propias transformaciones, congruentes con las exigencias sociales. Autonomía financiera, que le permita gozar de una relativa independencia económica. Que no se sujete a las contribuciones del tesoro público, por una parte, y por otra que busque fuentes alternas de financiamiento sin encarecer los servicios educativos y sin esperar obtener grandes recursos económicos del cobro de inscripciones y colegiaturas.

Actualmente, en los países desarrollados se observa la tendencia de descentralizar el poder en beneficio de la calidad de las instituciones de enseñanza superior. El Estado colombiano deberá transitar por esta senda, so pena de que se agudicen los conflictos en las instituciones públicas. Se deberá evitar caer en excesos. Ni mucha autonomía, de tal manera que se obstaculicen las reformas, ni muy poca que impida la libre creación y transmisión del conocimiento. Los distintos grados de autonomía existentes en las instituciones de educación superior colombiana deberán revertirse, esto es, se deberá flexibilizar la postura excesivamente controladora hacia la universidad pública y limitar los grados de libertad de las instituciones privadas, a fin de controlar su crecimiento. En todo caso, un gran desafío es la construcción de un modelo de autonomía que mejor se adapte a la sociedad y universidad colombianas y la extensión de los atributos de la autonomía a otras instituciones públicas de enseñanza e investigación.

Expansión del sistema

El crecimiento del sistema de educación superior se deberá sustentar sobre la base de dos estrategias: la primera consiste en hacer crecer el sistema de manera moderada y planificada. En este sentido se planeará la formación de cuadros profesionales, para el largo plazo, de acuerdo a la dinámica demográfica, a las necesidades económicas y sociales del país en su conjunto y de sus regiones. Dentro de esta estrategia deberá evitarse, ante todo, la fascinación por aumentar el volumen del alumnado, colocando límites a áreas de estudios sobresaturadas y con pocas oportunidades de trabajo o incrementando la matrícula en campos prioritarios aunque nuevos. Respecto al tamaño de las instituciones, se deberá tomar en cuenta que las muy grandes como las muy pequeñas resultan ingobernables e ineficientes. La segunda estrategia tiene que ver con el mejoramiento continuo de la calidad del servicio educativo, constatado éste por los sistemas de acreditación social actualmente en instrumentación.

Planeación, evaluación y acreditación social de la calidad

Se hace necesaria la creación de un sistema nacional de planeación de la educación superior, coordinado por un organismo plural. El sistema sugerido llevará a cabo los siguientes roles: comunicación y coordinación de los sistemas de planeación institucional, departamental, regional y nacional, así como de los distintos sistemas de educación superior; articulación con otros sistemas de jerarquía paralela para el desarrollo económico, social y cultural; establecimiento de una estrategia global y común para el desarrollo del sector, con una visión para el largo plazo; evaluación de las fortalezas y debilidades del sistema, así como previsión de oportunidades y riesgos de la educación superior; mejoramiento de su calidad; control del crecimiento; acreditación de las instituciones y distribución del financiamiento de acuerdo a criterios convenidos.

Por otra parte, la evaluación se ha constituido en distintos países, al igual que en Colombia, en uno de los ejes transformadores de la educación superior moderna. Para que no pierda este papel y presencia alcanzados en el sistema de educación superior, la evaluación deberá constituirse en soporte de la autonomía universitaria, toda vez que las instituciones se juzguen con base en criterios y procedimientos propios. En mecanismo de legitimación académica ante centros de enseñanza superior e investigación científica nacionales y extranjeros, siempre y cuando se sometan al juicio de pares académicos y en un proceso que permita el arribo hacia una calidad de la educación debidamente planificada.