El trabajo pretende conocer el grado de la desconcentración de la educación superior desde una óptica cuantitativa; no es exhaustivo se trata de un acercamiento al tema que puede contribuir con futuras reflexiones y análisis a mayor profundidad. Un estudio más completo implica dada la complejidad del tema, tomar en cuenta factores que son determinantes para la localización de los planteles educativos y para la orientación de los estudios; deberá tomarse en cuenta la duplicación de carreras; la insuficiente vinculación de los programas educativos con las necesidades sociales; el número de egresados de educación media superior, así como la migración estudiantil, ya que ante la expectativa de encontrar mejores oportunidades de educación y de empleo miles de jóvenes abandonan sus regiones de origen para concentrarse en las ciudades que cuentan con instituciones de educación superior que ofrecen diversas opciones de estudio. Este movimiento migratorio representa ya aproximadamente el 15% de los alumnos con respecto al total de primer ingreso a licenciatura en el país.

Otros aspectos que se deberán considerar son la infraestructura de las ciudades, su actividad agrícola, industrial y comercial, el grado de desarrollo social (salud, educación, vivienda, medios de comunicación, etc.), su zona de influencia, las áreas conurbadas y la concentración demográfica de las localidades. Es de reconocer que dado el intenso proceso de urbanización, el número de ciudades del país ha aumentado significativamente: el XII Censo General de Población y Vivienda, registró 199 mil 369 localidades, de las cuales 404 tienen 20 000 habitantes o más; para el mismo año, en 279 localidades se contaba con al menos una institución de educación superior.

La Desconcentración de la educación superior en cifras tiene acotaciones en cuanto a la información. Los datos se circunscriben sólo a la población escolar de la licenciatura universitaria y tecnológica por entidad federativa y su distribución en la capital y en el resto del estado; se considera la suma de los estudiantes de licenciatura de las localidades que disponen de ese servicio, así como el número de localidades. Con base en esta información se pretende, por un lado, ver la desconcentración de los estudiantes de licenciatura del Distrito Federal, principal centro concentrador de la educación superior, a los estados y, en segundo lugar, ver el comportamiento de la desconcentración de la matrícula de las ciudades capitales de las entidades federativas a los municipios o localidades, es decir, del centro a la periferia.

La desconcentración de la educación superior en el país

Desde 1976 se advertía que: "Al igual que en otros muchos aspectos de la vida nacional, la educación superior en México padece el fenómeno de la centralización. Esta situación no es reciente; viene presentándose desde hace mucho tiempo y responde a condiciones tanto del sistema educativo como de la propia economía nacional, y en ella inciden, además, factores de orden social y cultural" (Rangel, 1976: 42). Este señalamiento sigue siendo válido en aspectos como la investigación, los estudios de posgrado, etcétera. Por ejemplo, en el año 2001, el 72% de los estudiantes de doctorado se concentran en cuatro entidades: Distrito Federal (4 998), Estado de México (676), Guanajuato (499), y Baja California (420) y en contraste cuatro estados no ofrecen estudios de doctorado: Campeche, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco.

La desconcentración de la educación superior es un tema recurrente que ha estado presente en los documentos de la ANUIES, así como en los diversos planes, programas y políticas educativas formulados por las instituciones de educación superior, por la ANUIES y el gobierno federal, hoy en el Diagnóstico del sistema de educación superior del Programa Nacional de Educación 2001-2006 se apunta que aunque la diversificación de la oferta educativa ha sido significativa en los últimos años, "su distribución territorial es desigual y es aún insuficiente en los campos del conocimiento para atender la demanda de profesionales calificados en las diversas regiones del país" (SEP, 2001: 189)

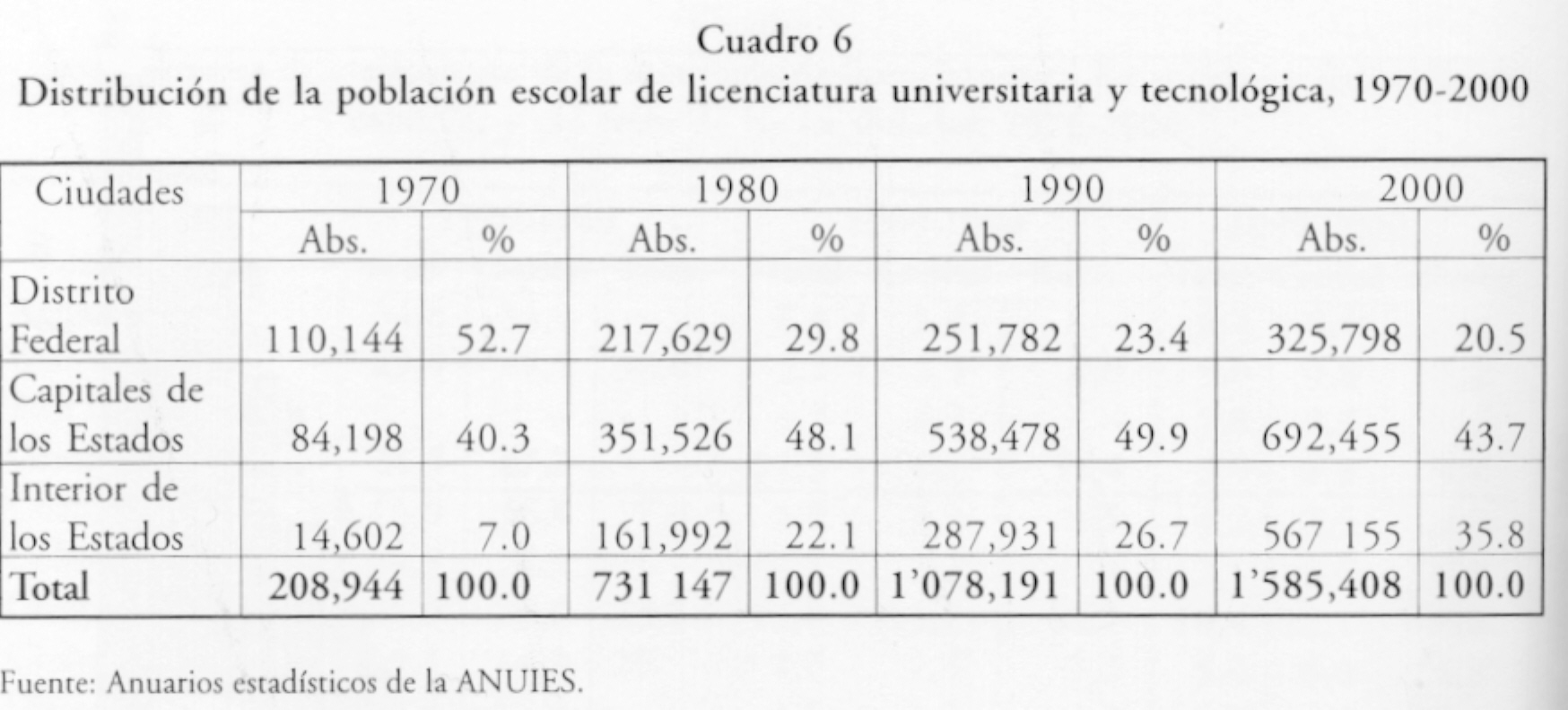

En la segunda mitad del siglo XX como resultado de la ampliación de la oferta educativa, vista como la creación de nuevas instituciones, el crecimiento de las existentes, con la apertura de nuevas carreras, registró notables avances en la desconcentración de matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica del Distrito Federal hacia los estados. Para los años 1950 y 1960 la proporción de los estudiantes atendidos en la capital del país fue del 68%, mientras en los siguientes años se observaron disminuciones significativas. Así, tenemos que en 1970 se reduce a 52.7%; en 1980 a 29.8%; en 1990 a 23.4% y en el año 2000 a 20.5%. A lo largo de estos 50 años la mayor desconcentración se dio en el periodo 1970-1980, cuando la caída de la participación del Distrito Federal fue de casi 23 puntos porcentuales (ver Cuadro 1).

Junto al proceso de desconcentración observado en la década 1970-80, uno de los rasgos más destacados de la educación superior fue el crecimiento de la matrícula de licenciatura, la cual pasó de 208,944 estudiantes a 731,147, registrando una tasa media anual de crecimiento de 13.3%, tasa de crecimiento histórica. Este crecimiento si se contrasta con la década de los ochenta (4.0%) y con la de los noventa (3.9%), muestra el enorme esfuerzo de las instituciones de educación superior y el Estado por atender una población estudiantil cada vez más numerosa y deseosa de ingresar a la licenciatura.

Un factor que favoreció el crecimiento de la población escolar de licenciatura, así como su desconcentración fue la creación de instituciones en el periodo 1970-1980: el número de institutos tecnológicos regionales se incrementó de 19 a 48 establecimientos, se ampliaron y diversificaron las carreras en más de 100% y la matrícula escolar se incrementó en más de 300% (Hernández, 1976). En paralelo a la creación de este tipo de instituciones aumentaron significativamente los recursos económicos canalizados a las universidades públicas, luego de un período de limitaciones presupuestales en los años sesenta. Ello permitió la creación, desarrollo y transformación de algunos institutos o centros a universidades. Se fundaron en los estados la Universidad Autónoma de Baja California Sur (1975), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (1973), la Universidad Autónoma de Aguascalientes (1973), la Universidad Autónoma de Chiapas (1974), la Universidad Autónoma de Tlaxcala (1976), y la Universidad Autónoma de Occidente (1978), (ANUIES, 2000). En esta expansión jugaron un papel importante las instituciones particulares, creándose en dicho periodo, entre otras, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (1973), la Universidad del Noroeste (1979), y la Universidad Valle de Bravo (1976). En resumen, el número de instituciones, incluyendo las unidades desconcentradas o campus, pasó de 95 a 231 planteles.

En políticas de desconcentración cabe destacar que, además del desarrollo y consolidación de los institutos tecnológicos federales y estatales, a partir de 1991, y aprovechando la experiencia de países como Francia, Estados Unidos y Alemania, la Secretaría de Educación Pública decidió establecer una nueva opción de educación superior: la formación de técnico superior universitario, nivel equivalente al tipo 5B en la Clasificación Internacional Normalizada de la Enseñanza (CINE) de la UNESCO. Este modelo educativo, conocido como Sistema de Universidades Tecnológicas, se distingue de la licenciatura por su orientación tecnológica y por su corta duración: dos años de tiempo completo. En la actualidad el sistema cuenta con 48 universidades en 25 estados y en el ciclo escolar 2000-2001 ofreció educación a 53,633 estudiantes.

De acuerdo al último Censo General de Población nuestro país tiene un total de 9’071,134 jóvenes que tienen entre 20 y 24 años de edad. De ese total, el 9% está concentrado en el Distrito Federal, lo que contrasta con el volumen de la población escolar de licenciatura que esta entidad atiende y que representa el 20% de la matrícula nacional. Con ello, grosso modo, se confirma la necesidad de continuar avanzando en la desconcentración. El Distrito Federal también tiene sus desequilibrios en la distribución de los estudiantes en su territorio. Por ahora se carece de servicios de educación superior en tres de las 16 delegaciones: Magdalena Contreras, Tláhuac y Venustiano Carranza. Asimismo, desde otro punto de vista, se advierte un desequilibrio en la distribución geográfica de la oferta, es decir, la distribución en las delegaciones frente al origen domiciliario de los estudiantes (UNAM, 1997).

En el futuro, es posible que la desconcentración de la matrícula del Distrito Federal se dé a un ritmo menor, aunque continúe siendo un polo de atracción no sólo para la educación sino también para actividades políticas, culturales, financieras y de servicios. Sin embargo, tendrá que estabilizarse en función de la evolución demográfica, del crecimiento del grupo de jóvenes de edad de 20 a 24 años y del número de egresados de educación media superior, de las necesidades del desarrollo del país y de la instrumentación de políticas y programas orientados a la expansión y diversificación de la matrícula en el territorio nacional.

La desconcentración de la educación superior al interior de los estados

La desconcentración del Distrito Federal es irreversible y, sin duda, ha originado cambios cualitativos y cuantitativos en las instituciones de los estados. Cabría preguntarnos ¿qué pasó en el interior de los estados? ¿Cómo se distribuyó la matrícula?

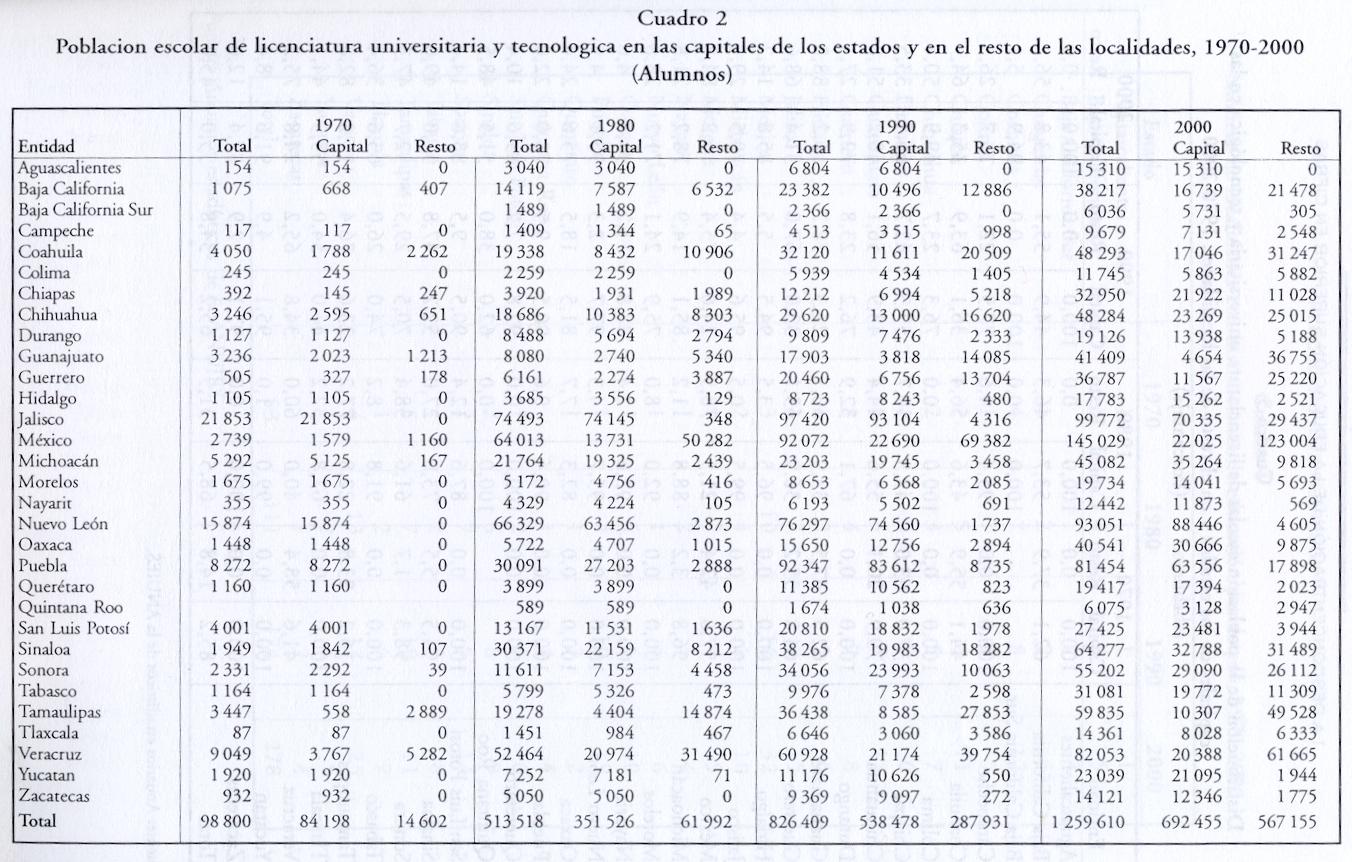

En los treinta años que transcurrieron de 1970 al año 2000, la población escolar de licenciatura universitaria y tecnológica en los estados, sin considerar la del Distrito Federal, pasó de 98,800 estudiantes a 1,259,610. De 1970 a 1980 la matrícula se incrementó en forma inusitada en más de cinco veces al pasar de 99 mil alumnos a 513 mil. De 1980 a 1990, ante un país demográficamente y económicamente más grande pero afectado por la crisis de 1982, cuando el Estado se vió obligado a imponer medidas de austeridad en el gasto público, la matrícula aumentó en una cantidad menor: 312 mil alumnos. Finalmente, en el periodo 1990-2000, con un país con características distintas producto de diversas transformaciones en el orden político, económico y social e inmerso en un mundo globalizado y con una población de 97.48 millones de personas para el último año, la matrícula aumentó en 433 mil estudiantes, cantidad muy semejante a la registrada en los setenta que fue de 414 mil estudiantes. Ello permitió ampliar la oportunidades de educación superior a un número mayor de jóvenes en sus propias localidades, en donde antes no existían.

En números absolutos, los incrementos de la matrícula del interior de las entidades federativas fueron significativos: de 1970 a 1980, aumentó en más de 11 veces al pasar de 14,602 a 161,992 estudiantes; de 1980 a 1990 aumentó a 287,931 y de 1990 a 2000 casi se duplicó al pasar a 567, 155 alumnos (ver Cuadro 2).

Lo anterior pone de manifiesto el formidable esfuerzo realizado, sobre todo en los setenta, por el Estado (gobierno federal y estatales) y las instituciones públicas y particulares para lograr este crecimiento en la educación superior en los estados, el cual fue vertiginoso, pero a la vez desequilibrado y poco planificado (ANUIES, 1987).

Se debe reconocer que la distribución geográfica de la oferta, así como el tipo y tamaño de los planteles educativos, no fue resultado de una planeación, sino más bien su ubicación y oferta educativa estuvo en función de la demanda. Fue la demanda la que generó su oferta, como lo señaló Pablo Latapí: "Al regularse la expansión conforme a la demanda social, se excluyó cualquier consideración normativa respecto al empleo disponible, dejando que la oferta educativa se autorregulara según su propia percepción de las oportunidades del mercado de trabajo y sin ninguna referencia a las necesidades objetivas del país" (Latapí, 1980: 178).

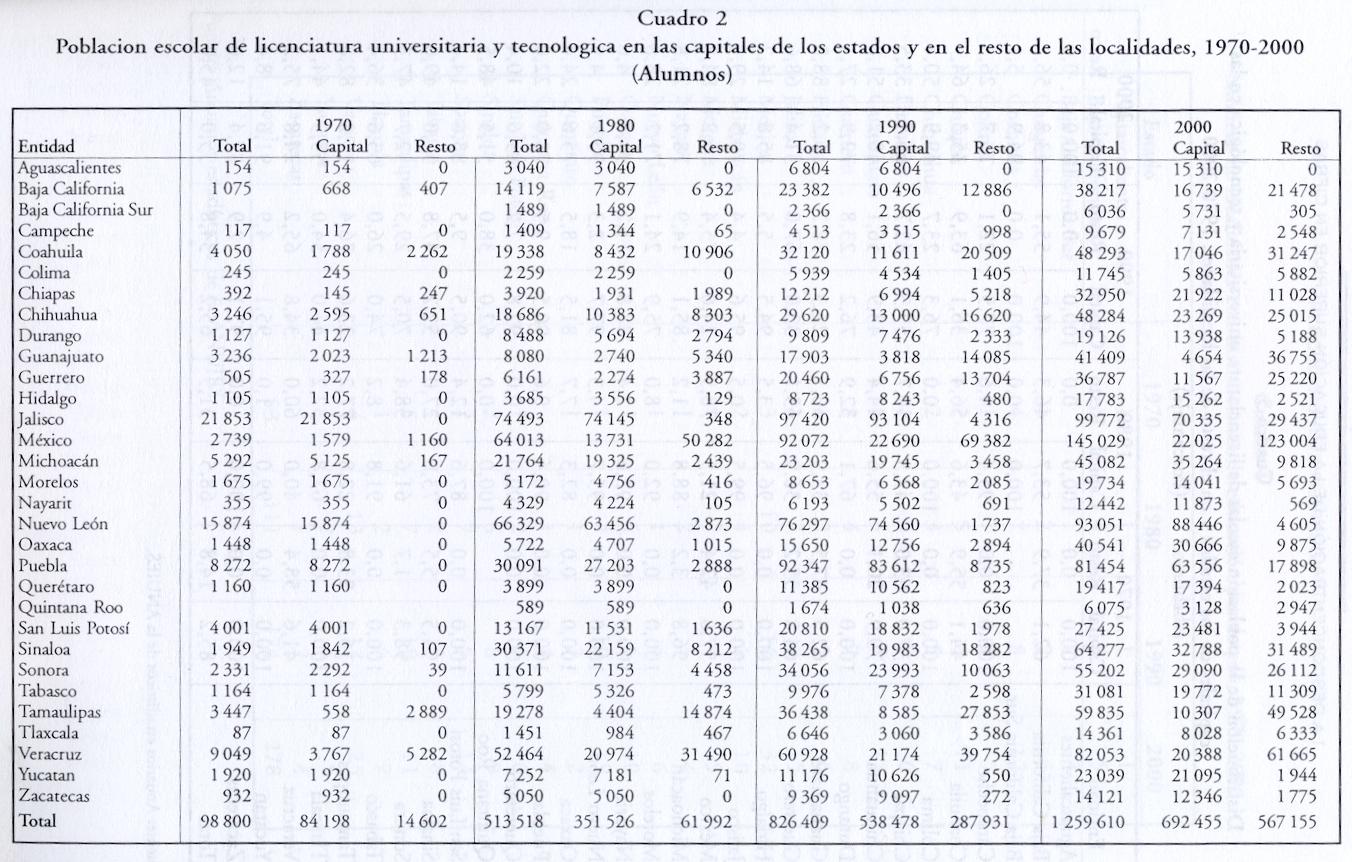

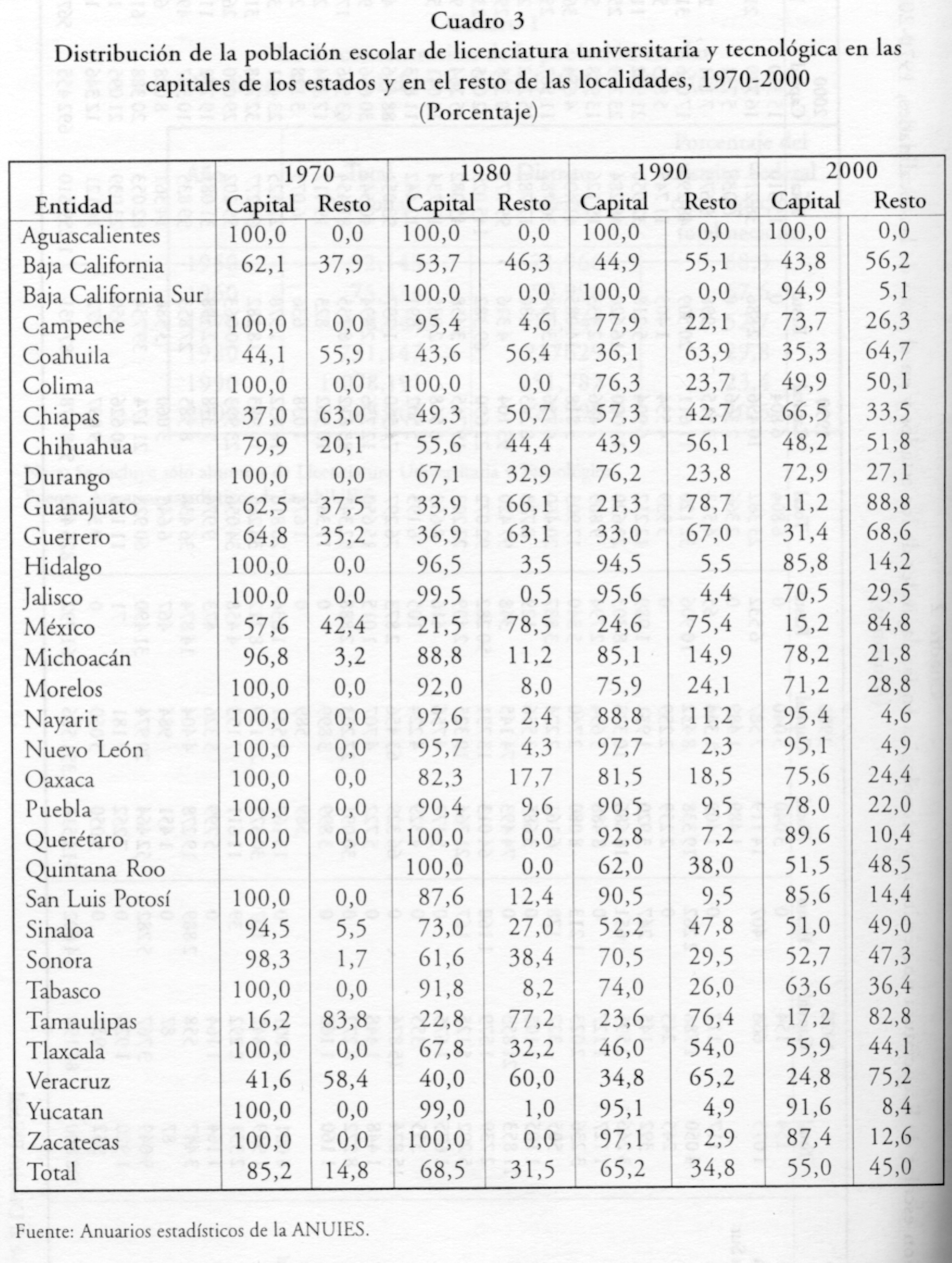

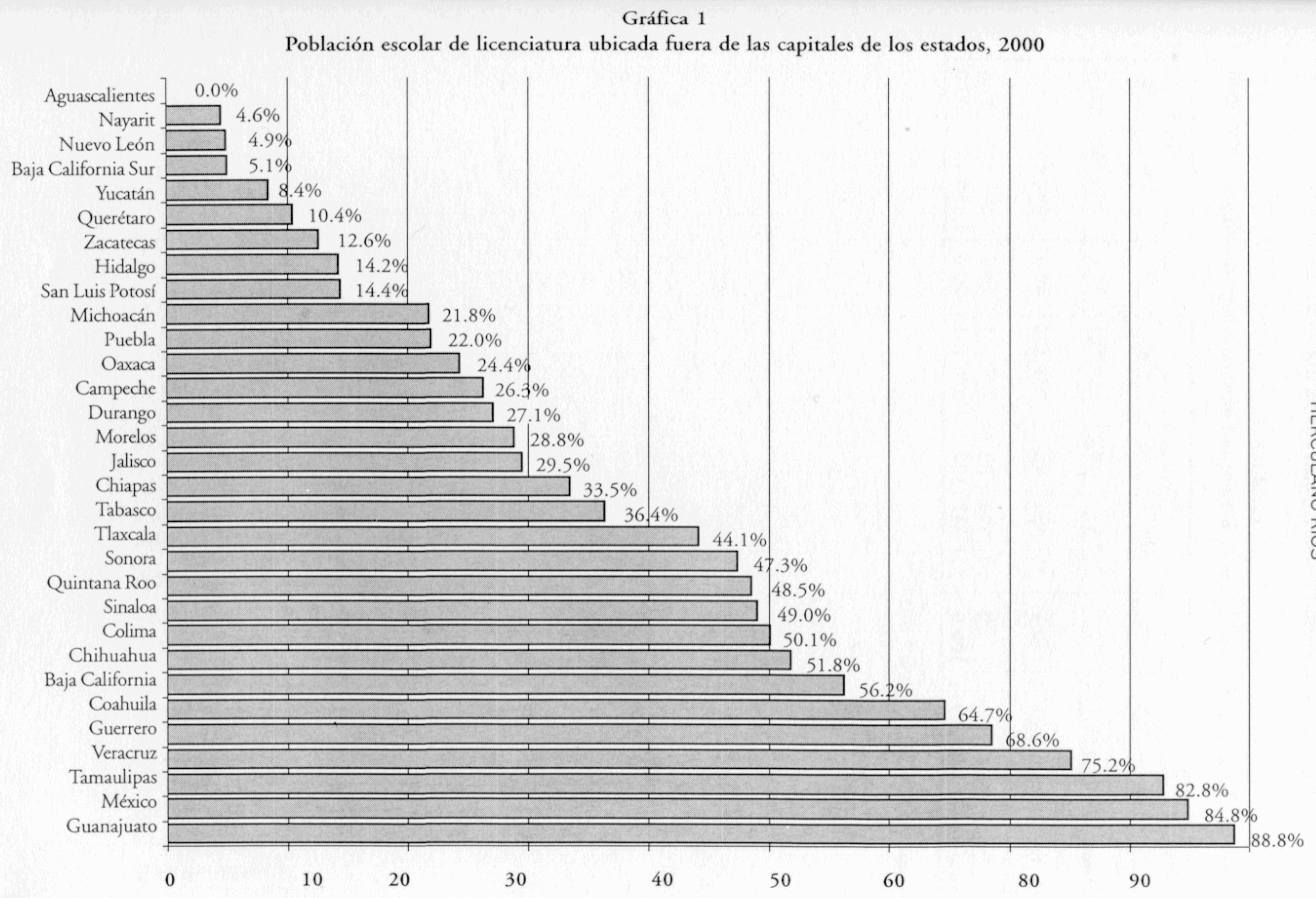

En cuanto a la distribución espacial de la matrícula de licenciatura en los estados, de las capitales a la periferia, mostró cambios relevantes y distintas dinámicas en la desconcentración: mientras que en 1970 las capitales de los estados concentraban el 85.2% de los alumnos y el resto de las localidades 14.8%, en 1980, como consecuencia del formidable crecimiento de la matrícula, el porcentaje de desconcentración se duplicó (31.5%); en 1990 la desconcentración avanzó hasta el 34.8% y para el 2000 se registró una desconcentración de estudiantes más acelerada, 10 puntos porcentuales más respecto a 1990, lo que le permitió llegar al 45.0%. Ello significó que, de una cantidad de 1’259,610 estudiantes, 567,155 se localizaron fuera de las capitales de los estados.

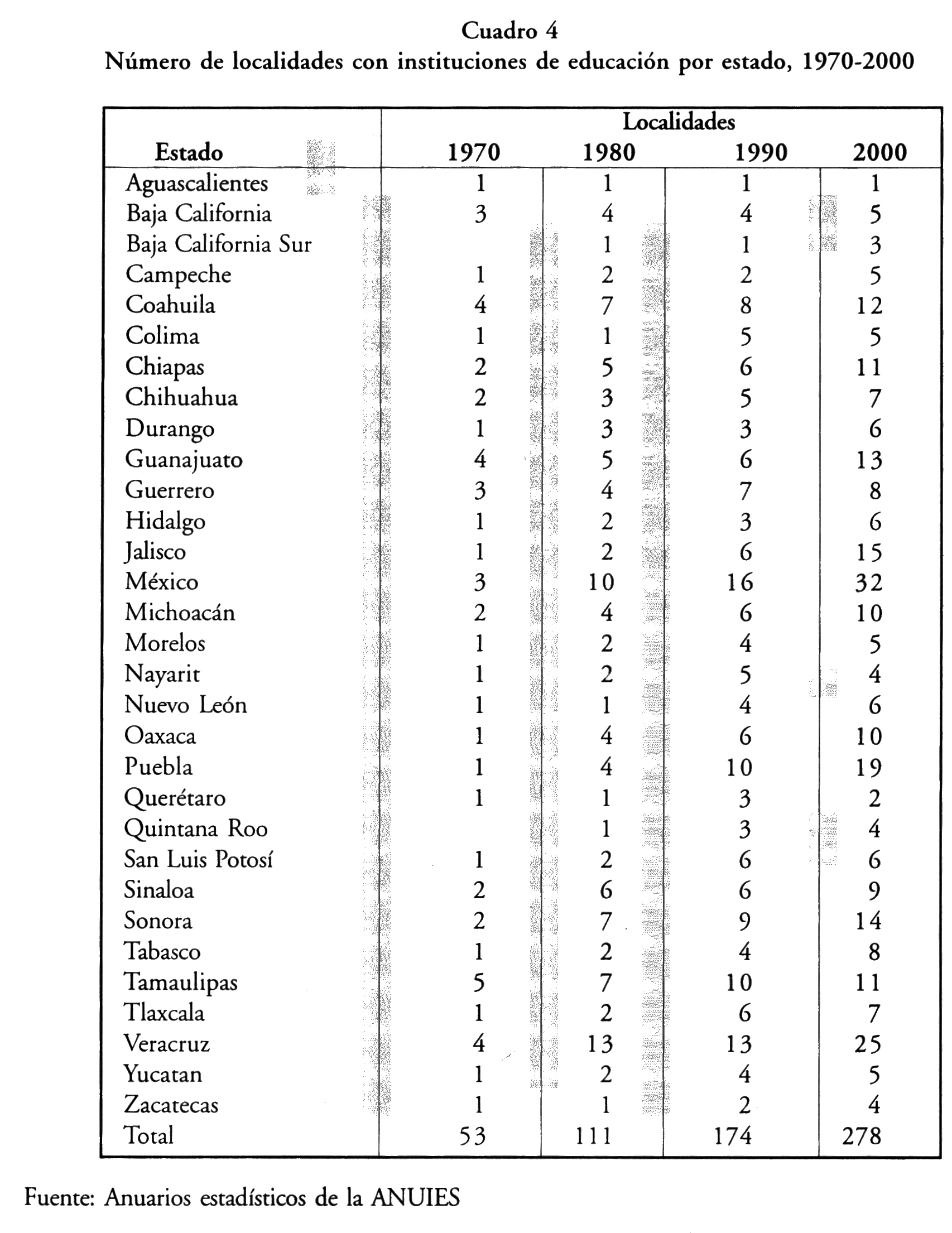

Así, el crecimiento demográfico, el proceso de urbanización, así como el desarrollo social y económico han impulsado el aumento de ciudades con instituciones de educación superior en el país. En 1970 de las 31 entidades federativas (no se incluye al Distrito Federal), en 29 se ofrecían estudios de licenciatura. En ese año solamente Baja California Sur y Quintana Roo, entonces territorios, no contaban con establecimientos de educación superior. El número de ciudades que ofrecían estudios de licenciatura, incluyendo las ciudades capitales, ascendía a 53 y en 17 estados el 100% de la oferta educativa se localizaba en las ciudades capitales. En las 12 entidades restantes ya se observaban diferentes grados de desconcentración de la matrícula hacia el interior de los estados. Con una proporción de estudiantes de licenciatura, con respecto a las capitales de los estados, superior al 50% se encontraban cuatro entidades: Tamaulipas con el 83.8% de los alumnos ubicados en las localidades de Tampico, Ciudad Mante, Nuevo Laredo, Ciudad Madero; Chiapas con el 63.0% de los estudiantes en San Cristóbal de Las Casas; Veracruz con el 58.4% en Veracruz, Orizaba y Antón Lizardo; Coahuila con el 55.9% de los estudiantes en Torreón, Monclova y Nueva Rosita. Con una desconcentración menor al 50% figuraron el Estado de México, Baja California, Guanajuato, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Sonora (ver Cuadro 3).

La educación superior en México se caracterizó por la intensidad de su crecimiento a partir de los años setenta con un aumento considerable de instituciones, facultades, escuelas e institutos; carreras y programas; alumnos y personal académico y administrativo; presupuesto, etc. Esto fue un logro sin precedentes en la sociedad mexicana que permitió, por un lado, alcanzar una mayor cobertura y, por otro, ofrecer servicios académicos más completos. (ANUIES, 1987). Derivado de lo anterior, la cobertura educativa mejoró y para 1980 las 31 entidades contaron con instituciones de educación superior. El número de ciudades, incluyendo las capitales con servicios educativos de nivel superior, llegó a 111, (58 más que en 1970). También aumentó a 25 el número de entidades con oferta de educación superior desconcentrada. Las entidades que registraron el mayor número de localidades con oferta de educación superior, fueron: Veracruz (13), Estado de México (10), Coahuila (7), Sonora (7), Tamaulipas (7), Sinaloa (6), Guanajuato (5) y Chiapas (5), que significaron el 54% del total nacional mientras el resto de entidades tuvieron oferta educativa en cuatro localidades o menos.

Por otra parte, los estados con más del 50% de su población escolar de la licenciatura ubicada en localidades distintas a la capital, ascendió a siete: Estado de México con 78.5%, Tamaulipas con 77.2%, Guanajuato con 66.1%, Guerrero con 63.1%, Veracruz con 60.0%, Coahuila con 56.4% y Chiapas con 50.7%. Los estados que aún concentraban el 100% de licenciatura en su capital se redujo a seis: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas.

En 1990 el número de localidades que ofrecieron educación superior aumentó a 174, sobresaliendo por su número: Estado de México (16), Veracruz (13), Puebla (10), Tamaulipas (10), Sonora (9), Coahuila (8) y Guerrero (7). Las entidades en cuyas capitales se siguió concentrando el 100% de los estudiantes se redujo a dos: Aguascalientes y Baja California Sur. Con un alto porcentaje de desconcentración de estudiantes hacia el interior de los estados se encontraron las entidades de Guanajuato con 78.7%, Tamaulipas con 76.4% y el Estado de México con 75.4%. Asimismo, con exclusión de Aguascalientes y Baja California Sur, en los demás estados se observaron porcentajes altos en el proceso de desconcentración: seis estados figuraron en un rango entre 50 y 75%; nueve entre 20% y 49% y el resto de los estados tuvieron un rango menor al 20%, entre los que sobresalieron por su bajo índice Nuevo León (2.3%), Zacatecas (2.9%), Jalisco (4.4%) y Yucatán (4.9%).

Para el año 2000 el número de localidades con oferta de educación superior se incrementó notablemente: de 174 que había en 1990, pasaron a 278. Por el número de localidades figuraron el Estado de México (32), Veracruz (25), Puebla (19), Jalisco (15), Sonora (14), Guanajuato (13), Coahuila (12), Chiapas (11) y Tamaulipas (11). Para este año solamente Aguascalientes tenía el 100% de la matrícula en su capital.

En lo que respecta a la desconcentración de los alumnos de las capitales estatales a las ciudades del interior se avanzó de manera significativa en esta década. Los porcentajes más altos se dieron en Guanajuato con 88.8%, Estado de México con 84.8%, Tamaulipas con 82.8% y Veracruz con 75.2%. Como datos curiosos señalaremos que Tamaulipas aumentó relativamente su desconcentración con respecto a los años 1980 (77.2%) y 1990 (76.4%), pero disminuyó ligeramente con relación a 1970 (83.8%). Por su parte el Estado de México aumentó su desconcentración por la expansión de la matrícula en las instituciones ubicadas en los municipios conurbados de la Zona Metropolitana de la ciudad de México. Donde jugaron un papel muy importante las Facultades de Estudios Superiores de Cuautitlán e Iztacala y las dos Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la UNAM, Acatlán y Aragón. Se puede decir que los puntos porcentuales que perdió el Distrito Federal como efecto de la desconcentración los ganó la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la cual en el 2000 concentró el 27.6% de la matrícula nacional de licenciatura frente al 20.5 % del Distrito Federal.

Con un porcentaje de desconcentración que oscila entre el 50 y el 75% están los estados de Guerrero (68.6%), Coahuila (64.7%), Baja California (56.2%), Chihuahua (51.8%) y Colima (50.1%); el resto de los estados están por debajo del 50%, y con ningún grado de desconcentración: Aguascalientes.

Tasas medias anuales de crecimiento de la población escolar

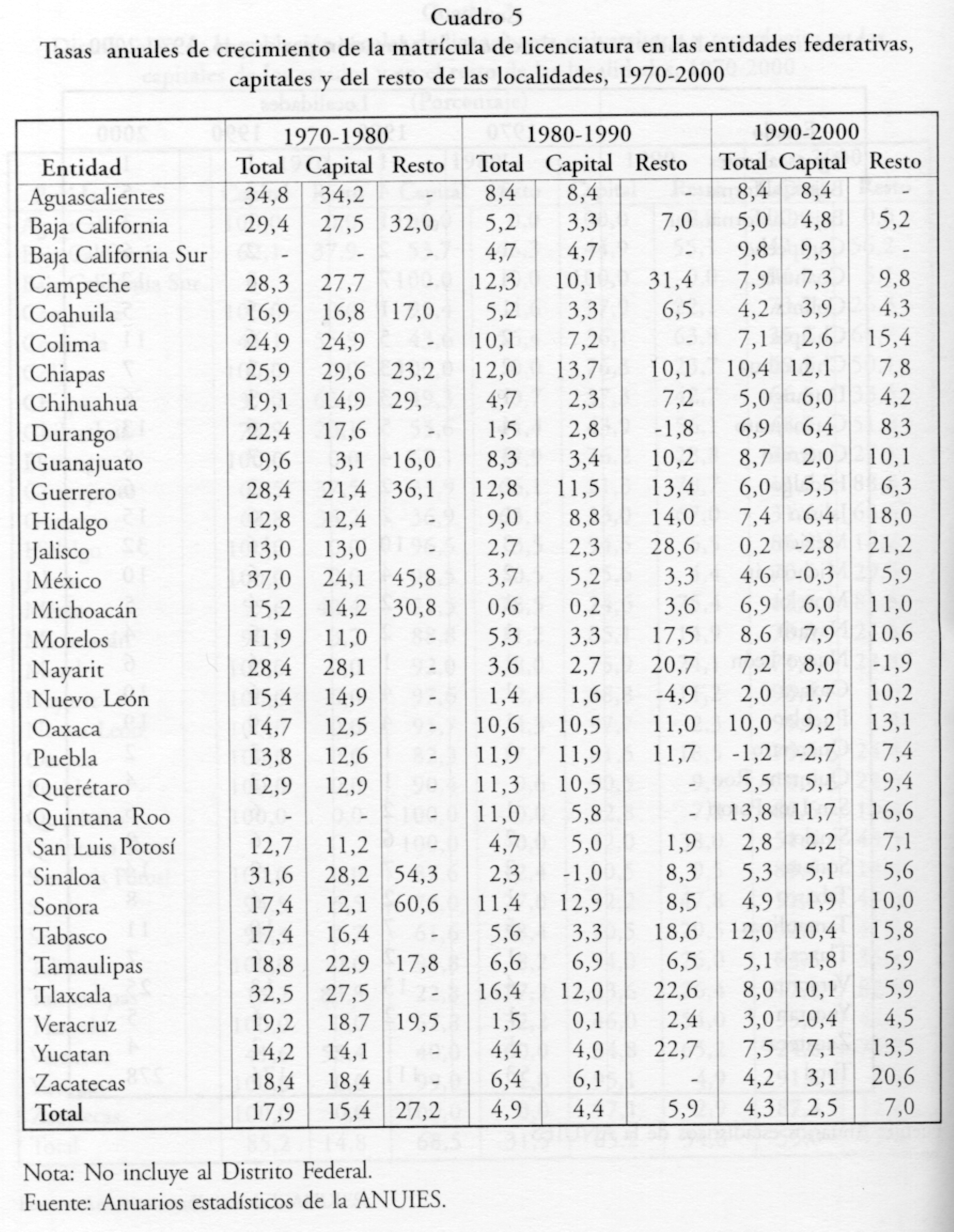

La información estadística demuestra que, en los 30 años que transcurrieron de 1970 al 2000, el crecimiento de la población escolar de licenciatura de los estados en su conjunto, se dio con más velocidad en la periferia que en el centro. En el periodo 1970-1980 la matrícula de licenciatura ubicada en las capitales de los estados registró un crecimiento anual del 15.4%, mientras el ritmo de crecimiento en la periferia lo hizo a una proporción mayor: 27.2% anual. En la segunda década, 1980-1990, aunque la tasa de crecimiento fue menor, continuó la tendencia de desconcentración; las ciudades capitales lo hicieron a 4.4%, mientras las localidades ubicadas en el interior del estado crecieron a una tasa anual un poco mayor: 5.9%. Finalmente, durante la última década del siglo XX continuó la misma tendencia: en las capitales el crecimiento fue de 2.5% anual y en las localidades de 7.0%.

En la década 1970-1980, los 29 estados sin considerar los de Baja California Sur y Quintana Roo que no contaba con educación superior al inicio de los años setenta se caracterizaron por registrar un crecimiento generalizado en las ciudades capitales. El crecimiento en la periferia sólo se dio en 12 estados con tasas bastantes elevadas: la mínima de 16% anual la registró el estado de Guanajuato y la máxima se dio en Sonora al pasar su matrícula de 39 a 4,458 estudiantes.

En la década 1980-1990, con excepción de Culiacán (-1.0%), el resto de las capitales estatales registraron crecimiento de la población escolar. Por lo que se refiere a la matrícula del interior de las entidades federativas, 13 de ellas registraron tasas de crecimiento anual superiores al 10 %. En números absolutos el Estado de México aumentó su matrícula en 19,000 alumnos, Tamaulipas en 13,000 y Sinaloa en 10,000.

Por otra parte, es importante mencionar que en la década 1990-2000 las tasas medias anuales de crecimiento de la matrícula 1 en las capitales de los estados registraron incrementos, con excepción de cuatro que disminuyeron: Guadalajara (-2.8%), Puebla (-2.7%), Toluca (-0.3%) y Xalapa (-0.4%).

En general el país muestra una marcada tendencia hacia la desconcentración de los estudiantes de licenciatura universitaria y tecnológica que favorece a los estados. Con respecto a la matrícula total el Distrito Federal ha perdido importancia relativa de 1970 al 2000 al pasar del 52.7% al 20.5%. Por su parte, las capitales de los estados han incrementado su participación: en 1970 representó el 40.3%; en 1980 el 48.1%; en 1990 el 49.9%, para declinar en el año 2000 al 43.7%. Sin embargo, la matrícula localizada en el conjunto de los estados fuera de las capitales ha mostrado, de manera consistente, una tendencia ascendente: en 1970 tenía el 7%, en 1980 alcanzó el 22%, en 1990 el 26.7% y en el 2000 llegó al 35.8%. En la actualidad, de cada diez estudiantes de licenciatura universitaria y tecnológica, dos se encuentran realizando sus estudios en el Distrito Federal y ocho en los estados distribuidos como sigue: 4.4 alumnos en las capitales de los estados y 3.6 alumnos en la periferia de las capitales estatales (ver Cuadro 6).

Actualmente entre los estados donde se registra con mayor énfasis la desconcentración de la población escolar de licenciatura están: Guanajuato con 88.8%, Estado de México con 84.8%, Tamaulipas con 82.8% y Veracruz con 75.2%. Estos también se distinguen por la dispersión de su oferta educativa: Guanajuato distribuye su oferta en 13 localidades, el Estado de México en 32, Tamaulipas en 11 y Veracruz en 25.

La desconcentración de la población escolar de licenciatura en el territorio se explica por diversos factores, como son el crecimiento demográfico y económico de un grupo de ciudades, que cada día adquieren mayor presencia en las entidades federativas. El XII Censo General de Población y Vivienda, registró 404 localidades con 20,000 habitantes o más, y en el Anuario Estadístico de la ANUIES, 279 localidades con al menos una institución de educación superior. Sin embargo, pese a este avance en la desconcentración aún persisten problemas e insuficiencias en la cobertura y equidad educativa, como lo reconoce el Programa Nacional de Educación 2001-2006; al señalar que: "La oferta de educación superior en ciudades de tamaño medio es insuficiente y quienes logran un grado universitario provienen, por lo general, de familias de ingresos medios y altos, aunque existen excepciones" (SEP, 2001: 60).

Para el año 2006 se estima que la matrícula de educación superior llegará a 2’800,000 estudiantes, de los cuales 2’200,000 alumnos corresponderán a la licenciatura universitaria y tecnológica, es decir, 535 mil alumnos más respecto a 2001. Desde el punto de vista espacial, ¿hacia dónde se dirigirá el crecimiento? ¿En qué localidades se localizará la oferta? ¿Qué tipo de instituciones se establecerán? ¿Habrá crecimiento con equidad? Sin duda, para atenuar las posibles desigualdades entre estados y localidades donde aún persisten, será necesario impulsar una política distributiva y equitativa en el territorio nacional para ese medio millón de estudiantes que se incorporarán a la educación superior.

Cuadro 1

La desconcentración de la población escolar

De licenciatura del Distrito Federal, 1950 - 2000

(Alumnos)

| Año |

|

|||||

| 1950 1960 1970 1980 1990 2000 |

32,143 75,434 208,944 731,147 1,078,191 1,585,408 |

21,966 50,996 110,144 217,629 251,782 325,798 |

68,3 67,6 52,7 29,8 23,4 20,5 |

|||

Nota: Se incluye sólo alumnos de Licenciatura Universitaria y Tecnológica.

Fuente: Anuarios estadísticos de la

ANUIES

1 En este periodo algunas universidades públicas revisaron sus registros y procedimientos estadísticos y, en algunos casos, se ajustaron cifras.

ANUIES (2000). Nuestras Instituciones Afiliadas. Capacidad y experiencia para México y el mundo, ANUIES.

ANUIES (1987). Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES), ANUIES.

DIDOU Aupetit, Sylvie (2000). ¿Programar el crecimiento? Políticas de desconcentración y generación de capacidades urbano regionales de las IES. Un estudio exploratorio en dos estados fronterizos de México: Chiapas y Sonora. ANUIES.

HERNÁNDEZ Camargo, Emiliano (1976). "Planes de Desarrollo en los Institutos Tecnológicos Regionales", Revista de la Educación Superior, No. 19.

LATAPÍ, Pablo (1980). Análisis de un sexenio de Educación en México, 1970-1976, Editorial Nueva Imagen.

RANGEL Guerra, Alfonso (1976). "La Desconcentración de la Educación Superior", Revista de la Educación Superior, No. 19.

UNAM (1997). Demanda potencial de educación superior no atendida. Zona Metropolitana de la ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México.

SEP (2001). Programa Nacional de Educación 2001-2006.

Revista de la Educación Superior en

Línea.Num. 120

Título: La desconcentración de la educación superior en cifras

Autor: Herculano Ríos Ferrusca

Director de estadística de la ANUIES.

Correo e:rios@anuies.mx.