Flujos migratorios de estudiantes de posgrado, por país de destino

La educación superior no se ha mantenido ajena a la influencia de la globalización. A fin de desempeñar este rol adecuadamente manteniendo su excelencia, la educación superior debe internacionalizarse, incorporando la dimensión internacional e intercultural a sus funciones de docencia, investigación y servicio. Una de las estrategias para lograr este fin ha consistido en la preparación y entrenamiento de su capital humano en países extranjeros. El análisis de estos flujos: cómo se componen en relación a género y número, hacia dónde se dirigen, qué factores influyen en sus direcciones brinda una panorámica sobre lo anterior y contribuye, si no a la solución de un problema específico, sí a llamar la atención sobre el tema, así como a relacionarlo con factores ya identificados, como la fuga de cerebros y las políticas sobre estudios de posgrado.

Palabras clave: globalización, migración estudiantil, política educativa.

Higher education has not ignored globalization. In order to adequately perform its role and keep excellence at the same time, higher education must embrace internationalization, incorporate the international and intercultural dimension to its teaching, research and service functions. One of the strategies to achieve such goal has been the training of its human capital in foreign countries. This paper includes an analysis of such flows and their mixture of gender and number, where do they go and what factors influence directions. A broad scope of these factors are presented and even though no specific problem is solved, attention is actually drawn to the issue and to the existing relationship between such issue and already identified factors such as brain drain and existing policies that rule postgraduate studies to date.

Key words: globalization, student migration, education policy.

La llamada Industria del Conocimiento ha impactado dramáticamente la educación superior a nivel mundial, contribuyendo a su internacionalización y comercialización. Las universidades, como escenarios de esta industria, están inmersas en los procesos de producción y diseminación del conocimiento. En otras palabras, forman parte de la llamada Red Internacional del Conocimiento (RIC) conformada por naciones, instituciones e individuos que participan en un proceso constante de producción y distribución de éste. Entre los individuos que participan en estos procesos se encuentran los estudiantes internacionales a nivel posgrado, quienes juegan un papel relevante pero en cierta medida, inadvertido.

Partiendo de las premisas de que los repertorios de conocimiento y de información se generan en los países desarrollados y fluyen hacia los no desarrollados y de que los flujos de estudiantes internacionales lo hacen en sentido inverso, este trabajo se enfoca al análisis de los flujos de los estudiantes mexicanos de posgrado hacia el extranjero y la manera en que ellos pueden beneficiar o afectar las instituciones de educación superior y la investigación en nuestro país. El ensayo consta de seis secciones. En la primera se discuten los cambios en el modelo de producción de conocimiento. La segunda sección aborda el significado de los estudios en el extranjero. La tercera analiza las tendencias de la globalización y la comodificación de la educación superior. La cuarta incluye un somero análisis sobre el impacto de la globalización en la educación superior. La quinta sección presenta las políticas sobre estudios de posgrado. En la última sección se analizan los flujos migratorios de los estudiantes mexicanos durante el periodo comprendido entre 1996 a 2000.

Modelos de producción del conocimiento

Resulta un hecho muy conocido que el mayor porcentaje de la producción del conocimiento tiene lugar en los EU y los países de Europa Occidental (92%), mientras que solamente 8% es producido en el resto del mundo (Saavedra, 2000). Dada su importancia estratégica, los países productores conservan también su control. Como resultado, la producción del conocimiento constituye un desafío crítico para los modelos de su producción. Algunos académicos (Gibbons et al., 1994) han identificado dos modelos principales de producción del conocimiento. El Modelo 1 es basado en una disciplina, centrado en las universidades y dominado por individuos altamente calificados. El Modelo 2, por su parte, se caracteriza por un estilo radicalmente diferente de producción del conocimiento, por ser interactivo y orientado hacia la solución de problemas (Huff, 2000: 289). La siguiente tabla proporciona una comparación sobre las características de ambos modelos.

Tabla 1

Características de los modelos de producción del conocimiento

| Modelo 1 | Modelo 2 | |

| Objetivo Fundamentos Fuente de autoridad Validación Respuesta en tiempo Propósito Difusión |

Comercialización Disciplinar Jerárquico Certificación Importante Creación Publicación formal |

Aplicación Transdisciplinario Heterárquico Uso Crítico Reconfiguración Publicación virtual |

Otros observadores (Sapienza, 1995) han identificado cambios similares. Aunque la autora mencionada distingue entre los modelos de producción de conocimiento bloque por bloque y en cascada, la idea resulta muy similar.

El Modelo 2 de producción del conocimiento ha tenido un impacto considerable sobre la economía global, tal como el advenimiento de la Producción Distribuida de Conocimiento (PDC), la transición de la Industria Basada en el Conocimiento (IBC) hacia la Industria del Conocimiento (IC) y el surgimiento del Analista Simbólico (AS).

La PDC refleja algunas de las características del Modelo 2, en especial a lo relacionado con la agenda y el financiamiento de la investigación (Gibbons, 1998: 77-8). Lo anterior obedece a que la agenda de investigación tiende hacia el trabajo de equipo sobre problemas inmersos en contextos sociales complejos, la participación equitativa y simétrica de investigadores tanto de países del norte como del sur resulta crucial. En otras palabras, en este modelo no solamente las universidades del norte orientadas hacia la investigación necesitan aprender cómo explotar todas las ventajas que resultan al compartir sus recursos humanos. Más aún: el conocimiento y las ganancias producidas por este tipo de "joint ventures" deben ser también compartidas de forma equitativa.

Por su parte, la transición entre la industria basada en el conocimiento hacia la industria del conocimiento está íntimamente relacionada con el advenimiento del analista simbólico. Este último constituye la nueva clase de trabajador/a en la economía del conocimiento, quien, de acuerdo a Gibbons (1998: 74), trabaja con los símbolos, conceptos y datos producidos por otros en locaciones diversas y los configura en diversas combinaciones. Hasta aquí, el analista simbólico resulta una realidad en cualquier centro de investigación universitario. Sin embargo, si se mira de cerca una universidad de un país del norte, es posible ver e identificar al analista simbólico en la figura de un hombre caucásico, quien configura conocimiento en nuevas formas, mientras que los técnicos y los científicos que le proveen de materia prima son académicos o estudiantes extranjeros. El reverso de la moneda, es decir, un hombre (o una mujer!) no caucásicos como analistas simbólicos, asistido por técnicos o científicos extranjeros, provenientes de universidades del norte, en un centro de investigación de una universidad del sur, resulta aún una utopía.

El papel que desempeñan los técnicos y científicos extranjeros, en este caso los estudiantes de posgrado, en la provisión de materia prima, en este caso trabajo experimental intensivo, para su reconfiguración por parte del analista simbólico, se convierte en el eje de análisis de este ensayo, por lo cual se retomará a lo largo del mismo.

Significado de la internacionalización de la educación superior

La globalización del conocimiento no se presenta aislada de otras fuerzas económicas, políticas y académicas que en su conjunto ofrecen un marco comparativo sobre cómo opera la globalización de los repertorios del conocimiento y cuáles son sus fortalezas y limitaciones. Es decir, la panorámica de los mecanismos de coordinación de la movilidad de estudiantes en un contexto internacional.

El término movilidad de estudiantes conlleva la idea de que se está estudiando fuera del lugar de origen. En un contexto internacional, el uso de los términos estudio en el extranjero, estudiantes y académicos internacionales y flujos de estudiantes internacionales se han extendido en todos los idiomas y han sido usados como sinónimos (Altbach, 1989, 1991; Wagner y Schnitzer, 1991). Estos términos evocan la idea de la migración de estudiantes y personal académico de un país hacia otro con el fin de obtener algún grado académico o entrenamiento en una disciplina específica. Esta participación parece constituir un aspecto, quizá el más antiguo, del fenómeno más general de la internacionalización de la educación superior. En efecto, uno de los primeros personajes que viajó ampliamente fue el humanista holandés Erasmo de Rotterdam, quien a finales del siglo XV e inicios del XVI estuvo en las universidades de París, Bélgica, Suiza e Inglaterra. El reconocimiento a este académico cosmopolita la reafirma la Comisión Europea para la Educación y el Entrenamiento, al establecer en 1987 el Programa ERASMUS, que propicia la movilidad de estudiantes en la Unión Europea. El programa ha sido recientemente incorporado al Programa Europeo de Educación llamado SÓCRATES, donde participan 30 países europeos. El programa ERASMUS espera completar la cifra de un millón de estudiantes participantes en este esquema (European Union, 2002).

A juzgar por el éxito del programa mencionado así como por el número de reportes de investigación relevantes e inclusive por el establecimiento de centros para la investigación sobre educación superior en el contexto internacional, el fenómeno de la internacionalización de educación superior constituye una realidad de finales del siglo XX, reforzado en los inicios del tercer milenio (Altbach, 1991; Dickinson y Dickinson, 1992; Picket, 1991, European Union, 2002).

En virtud de lo anterior, podemos considerar a los estudiantes y académicos extranjeros como los elementos más visibles e importantes de la internacionalización de la educación superior. En el nivel doctoral, estudiantes y académicos son los protagonistas por excelencia de esa internacionalización, debido a que pasan periodos de tres a cinco años en un país extranjero, no sólo como receptores del conocimiento, como es el caso de los de nivel licenciatura o maestría, sino también como productores del mismo, constituyéndose en lo que Altbach (1991) considera como la personificación de la red mundial hacia la internacionalización del conocimiento y la investigación en una economía global integrada y el centro de una compleja red de relaciones académicas.

Reafirmando lo ya expresado en la sección anterior, la participación de estudiantes y académicos en esta red global comienza a cobrar relevancia para entender las fortalezas y limitaciones del fenómeno de la globalización del conocimiento que se vive en la actualidad, en especial para identificar el papel que desempeñan los estudiantes y académicos extranjeros como engranes en la producción del conocimiento.

Tendencias de la globalización y comodificación de la educación superior

Desde una perspectiva a nivel macro, el análisis los flujos de estudiantes internacionales revela que la mayoría de los estudiantes y académicos internacionales que los constituyen se originan en países no desarrollados, es decir, de reciente industrialización, de mediano y bajo ingreso, o bien de países exportadores de petróleo, los cuales emigran hacia países desarrollados1.

La investigación reciente sobre los Flujos Migratorios de Estudiantes Internacionales (FMEI) indica que la Red Internacional de Estudiantes (RIE) ha permanecido relativamente estable (Chen y Barnet, 2000). De esta manera, los Estados Unidos de Norteamérica (EU), junto con los países occidentales más desarrollados, se colocan en el centro de esta red. La participación de los países de reciente industrialización ha sido principalmente como abastecedores de los países al centro de la red. Sin embargo, empieza a observarse que algunos países de reciente industrialización comienzan a emigrar hacia el centro, pero la mayoría aún permanece en la periferia (Chen y Barnet, 2000).

Existen varios factores relacionados con la composición de los flujos de estudiantes internacionales. Como se señaló anteriormente, estos flujos han permanecido relativamente estables, conservando su dirección desde países menos desarrollados hacia países desarrollados. En 1995, de un total de 1’500,000 estudiantes que estudiaban fuera de su país de origen, 1’390,000 emigraron de países menos desarrollados (UNESCO, 1997). Dada la dificultad de discutir la totalidad de los factores que afectan la composición y la dirección de los flujos, en esta sección se discuten solamente tres de ellos. En primer término, el status económico de los países, la hegemonía del inglés como vehículo del conocimiento y la búsqueda de fuentes alternas de financiamiento de la educación superior en muchos países desarrollados. Estos tres factores se consideran como claves tanto en las fuerzas de migración como de atractivo de los flujos migratorios en general, pero específicamente de los mexicanos. Siendo los Estados Unidos, el Reino Unido y España los tres principales destinos de los estudiantes mexicanos posgraduados, se discute enseguida la situación de estos tres países en relación a los tres factores clave descritos.

El atractivo del inglés como un idioma internacional y como el segundo idioma de la mayoría de los estudiantes con potencial para emigrar cuya lengua materna no es el inglés constituye un factor determinante en la composición de los flujos migratorios de estudiantes internacionales. Para los países cuyo idioma oficial es el inglés, lo anterior constituye una clara ventaja. Sin embargo, los lazos históricos entre los países pueden constituir un atractivo adicional que contribuye a la composición de los flujos migratorios. Este punto se retomará en la siguiente sección.

No resulta sorprendente que los Estados Unidos emerja como el más importante país de destino de los flujos migratorios de estudiantes internacionales. Más del 30% del total de los estudiantes extranjeros emigran a este país (Sadlak, 1998: 104). Este hecho parece deberse a tanto a su status económico y su característica de país angloparlante.

En el caso del Reino Unido, este país se ha distinguido como uno de los destinos de estudiantes extranjeros más importantes. Sadlak (1998: 104) señala que este país recibe el 9% del total de los estudiantes extranjeros. De acuerdo a la encuesta del Fideicomiso del Servicio de Información para la Educación Superior (Higher Education Information Service Trust), las razones que los estudiantes de licenciatura extranjeros tienen para elegir universidades del Reino Unido como país de destino son, después de por ser un país angloparlante, el reconocimiento que los estudios en el Reino Unido tienen y el prestigio de la calidad de la educación británica (HEIST & UCAS, 1994). Sin embargo, datos etnográficos de una tesis doctoral realizada por una estudiante extranjera en el Reino Unido (Félix, 1997) muestran que la comodificación de la educación superior británica emerge como un factor de atracción, ya que muchos de los entrevistados en dicha tesis señalaron como uno de los factores que influyó en la elección de una universidad británica fue precisamente el recibir respuesta de admisión de forma expedita por parte de una universidad del Reino Unido. Los académicos británicos están conscientes de esta situación, como se afirma en el siguiente extracto:

No es una exageración afirmar que sin ellos (los estudiantes extranjeros), particularmente al nivel de posgrado, el carácter de los departamentos de muchas instituciones sería transformado y ellos lucharían para sostener sus niveles actuales de provisión de educación (Brunch y Barty, 1998: 20).

Lo anterior, en el caso del Reino Unido, aunado a su status económico, su condición de país angloparlante y la visión de los estudiantes extranjeros como una fuente de financiamiento de la educación superior, parecen ser factores de atracción importantes que determinan la elección de este destino por parte de los estudiantes extranjeros.

Por lo que respecta a España, existen lazos históricos y culturales con la mayoría de los países latinoamericanos, muchas veces basados en anteriores relaciones coloniales. En el caso particular de México y España, existen compromisos de política nacional que otorgan una dimensión internacional a las relaciones de ambos países en materia de educación superior.

Impacto de la globalización en las IES mexicanas

Esta sección no intenta proporcionar un panorama exhaustivo del concepto de globalización o de las tendencias que pudieran tener un impacto en el sector de la educación superior en México. Se concreta a presentar de forma somera las políticas en materia de educación superior que han tenido mayor impacto en las instituciones de educación superior (IES) mexicanas.

Los investigadores mexicanos comienzan a examinar las tendencias globales y su impacto en la reconfiguración de la educación superior (Marín, 1997; Torres, 1997). En efecto, las IES en México no son las mismas que de hace tres décadas. Marín (1997) considera que el origen de las políticas actuales de educación superior están relacionadas con la situación económica negativa de México y otros países periféricos (es decir, crecimiento económico negativo, deuda externa alta y alta inflación) que han permitido la intervención de agencias económicas internacionales, como la OCDE y el Banco Mundial en el diseño de las políticas sociales y económicas de los países periféricos. Así pues, durante los años ochenta, las intervenciones se dieron con la finalidad de obtener recursos para el pago de la deuda externa a costillas del presupuesto social. En los años noventa, esta intervención se hizo mas evidente, hasta llegar a diseñar e implementar políticas de educación superior de acuerdo al modelo estadounidense de universidad con un notorio estilo taylorista2 (Marín, 1997: 28). Este autor considera que la reforma educativa en México fue fácilmente implantada debido a la excesiva dependencia de las universidades públicas mexicanas en un presupuesto controlado por el gobierno federal mexicano, así como un ambiente amigable y receptivo creado por los académicos y los servidores públicos que habían estudiado en un país extranjero. Según este autor, dicho modelo no responde a las exigencias actuales. Así pues, su propuesta consiste en la articulación de un modelo de educación superior basado en el toyotismo, el cual se relaciona más con el anterior modelo de institución de educación superior, así como con el modelo canadiense de universidad.

Desde un punto de vista particular, las instituciones de educación superior en México no solamente han sido afectadas por la globalización, sino también por un fenómeno de masificación. Algunas de ellas han respondido al reto, sobrevivido y crecido. Lo que si es seguro es que, junto con las nuevas políticas de educación superior, ha habido un crecimiento considerable del sector de las instituciones de educación superior privada. De alguna manera, la comodificación de la educación superior en México ha sido diferente de este fenómeno en otros países del primer mundo. Desde un punto de vista personal, las instituciones privadas de educación superior han aprovechado la demanda creciente de educación de posgrado y a lo largo de la vida, generada a partir de los esquemas de pagos diferenciales y compensaciones establecidos en todos los niveles educativos3.

En conclusión, la diferencia entre instituciones de educación del norte y del sur en cuanto a la globalización consiste en que, mientras en las primeras las políticas de educación superior que se han implantado para satisfacer las exigencias globales han sido diseñadas por sus propios gobiernos, en las últimas se diseñaron por agencias internacionales extranjeras y han sido adoptadas por sus gobiernos, sin ninguna intervención de las mismas instituciones de educación superior.

Políticas de estudio de posgrado

Las tres últimas décadas han sido testigos del acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología en los países industrializados y su impacto en las economías. Así pues, la ciencia y la tecnología son las piedras base de las políticas públicas de estos países. México no es la excepción en esta tendencia. Con la finalidad de cumplir con estas demanda se creó en 1970 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como varios programas con la finalidad de tratar estos temas. El Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico 1995-2000 contiene las principales políticas relacionadas con el apoyo y el fortalecimiento a los estudios de posgrado. Las dos estrategias principales que se han implantado con la finalidad de cumplir con el anterior objetivo son: llevar un registro de la excelencia de los estudios de posgrado y el establecimiento de un sistema de becas (SEP-CONACyT, 2000). A pesar de que este programa no es el único relacionado con este nivel de estudios, sí representa el principal programa de becas. Aquí se pueden identificar dos variables importantes: nivel de estudio (maestría o doctorado) y área de estudio. Durante las tres últimas décadas, CONACyT ha otorgado alrededor de 100,000 becas crédito4. La mayor parte de ellas (75%) se otorgaron para llevar a cabo estudios de posgrado en México. Durante la última década se ha dado preferencia a estudios a nivel doctorado, especialmente aquellos realizados en el extranjero (SEP-CONACyT, 2000: 3). Lo anterior refleja una política cuyos objetivos son el fortalecimiento de estudios de posgrado en las instituciones de educación superior en México a nivel maestría, y de esta manera, el fortalecimiento del apoyo a estudiantes de doctorado en universidades extranjeras. En cuanto al área de estudio, se ha dado preferencia a la biología, Ciencias Naturales y Humanas y de la Conducta, en cuanto a estudios de posgrado en las instituciones de educación superior en México, y en cuanto a estudios en el extranjero se da preferencia a las Ciencias Sociales y la ingeniería (SEP-CONACyT, 2000: 18).

La misma fuente identifica alrededor de un 5% de fuga de cerebros entre estudiantes beneficiados con una beca de CONACyT. La mitad de ellos estudiaron a nivel maestría y la otra mitad a nivel doctorado. El país receptor de la mayor parte de fuga de cerebros es Estados Unidos con un 60%, los países europeos reciben alrededor de un 26% y Canadá alrededor de un 5% (SEP-CONACyT: 2000: 22). CONACyT considera que este es un fenómeno natural e incipiente que permite la movilidad de científicos en un nivel global, pero al mismo tiempo hace hincapié en la capacidad del mercado laboral local para retener este capital humano. En mi opinión éste representa un campo de estudio inexplorado, ya que no se ha tomado en consideración la investigación sobre la posición de estos científicos en el país anfitrión, así como el alto costo que la capacitación de estos capitales humanos representó en los niveles iniciales para un país como México.

En conclusión, las políticas de desarrollo de posgrado en México han contribuido a la capacitación del capital humano necesario para el fortalecimiento del posgrado en las instituciones de educación superior en México, como lo muestra el hecho de que el número de becas para el extranjero a nivel maestría se ha reducido, al mismo tiempo que se ha incrementado el número de becas para nivel doctorado. Así pues, es tiempo de reevaluar y llevar a cabo investigación específica sobre el papel de los científicos mexicanos, incluyendo los y las candidatos a doctorado, en países anfitriones.

Flujo internacional de estudiantes mexicanos

El crecimiento del número de estudiantes internacionales mexicanos refleja la tendencia mundial. Los datos que enseguida se presentan provienen del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se refieren a estudiantes de posgrado becados en el extranjero durante el periodo comprendido entre 1996 y 2000. Esta sección analiza las similitudes y diferencias en los patrones de flujo de estudiantes mexicanos con respecto a las tendencias internacionales, en términos de incremento, países de destino, áreas de estudio, género y el impacto de esta migración, tanto para el propio país como para los países anfitriones.

En el año 2000 había 1,5395 estudiantes mexicanos de posgrado becados por el CONACyT en universidades extranjeras (CONACyT, datos estadísticos no publicados, 2001). Lo anterior representó un incremento del 20% con respecto al año anterior y un 42% de incremento con respecto al año 1996, a pesar del decremento observado en 1998 (ver tabla 2).

Tabla 2

Flujo de estudiante mexicanos. Incremento por género y año

| Mujeres | Hombres | Incremento | Total | ||||

| No. | % | No. | % | No. | % | ||

| 1996 1997 1998 1999 2000 Total |

324 378 272 446 529 1949 |

28 32 30 34 34 32 |

827 802 647 851 1010 4137 |

72 68 70 66 66 68 |

29 -261 378 242 388 |

2.7 -22 42 25 47.7 |

1151 1180 919 1297 1539 6086 |

En términos generales, el patrón del flujo de estudiantes mexicanos refleja la tendencia mundial, ya que estos estudiantes emigran desde un país de reciente industrialización hacia un país desarrollado. Sin embargo, el análisis más de cerca de los datos reveló que, en el caso de estudiantes mexicanos, el flujo es ligeramente mayor que la tendencia global, teniendo en consideración que otros estudios estiman que el 90% del flujo total de estudiantes internacionales provienen de países de reciente industrialización, de mediano y bajos ingresos y de países exportadores de petróleo, mientras que solamente el 10% de este flujo tiene como origen un país desarrollado (Félix, 1997). En el caso de los estudiantes mexicanos, el 98% emigra de este país hacia países desarrollados.

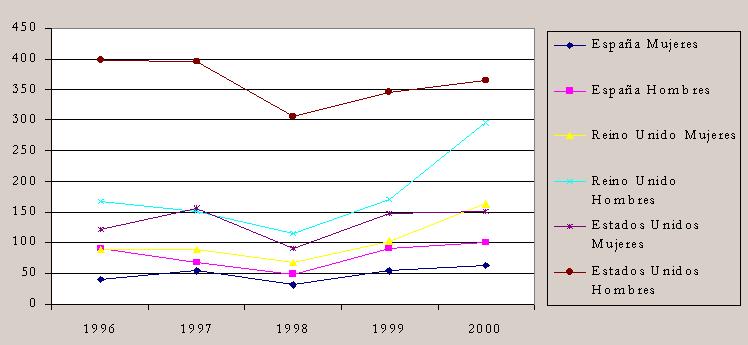

Como se estableció anteriormente, los principales países de destino son los Estados Unidos, el Reino Unido y España, siendo esta tendencia constante en la serie de tiempo examinada (1996-2000) En otras palabras, el 74% del total del flujo migratorio se concentra en los tres países mencionados (ver Tabla 3 y Figura 1).

¿A qué se debe esta tendencia? En el caso de los Estados Unidos y el Reino Unido, el ser países angloparlantes parece ser un factor decisivo para los estudiantes mexicanos de posgrado beneficiados con una beca-crédito CONACyT, teniendo en consideración que 70% de ellos prefieren como destino un país angloparlante (ver Tabla 3). Sin embargo, en el caso particular de los Estado Unidos, la vecindad con México parece ser un factor de elección importante, aunque en el caso de Canadá, este factor pierde la supuesta importancia6. En el caso de España, el flujo de estudiantes parece estar determinado con base en el lenguaje más que en vínculos coloniales o poscoloniales.

Tabla 3

Flujo de estudiantes mexicanos. Principales países de destino y género, 1996-2000

| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||||||||

| País/género | M | H | T | M | H | T | M | H | T | M | H | T | M | H | T |

| España Reino Unido Estados Unidos Total |

40 88 121 249 |

90 167 398 655 |

130 255 519 904 |

53 89 157 299 |

68 152 397 617 |

121 241 554 916 |

32 68 91 162 |

48 114 305 467 |

80 182 396 658 |

54 102 147 303 |

90 171 345 606 |

144 273 492 909 |

63 163 152 378 |

100 296 365 761 |

163 459 517 1139 |

Figura 1

Flujos migratorios de estudiantes de posgrado, por país de destino

Otro asunto de interés para analizar respecto de los tres principales países de destino de flujos se refiere al incremento en el número de estudiantes. Aún cuando puede observarse un decremento durante 1998, también resulta observable el hecho que los Estados Unidos no han logrado atraer el mismo número de estudiantes mexicanos como en 1997. España, por su parte, ha logrado a duras penas recuperarlo. Por su parte, el Reino Unido ha logrado no solamente recuperarlo, sino que este país es el único que ha incrementado el número de estudiantes mexicanos de posgrado. Este fenómeno constituye una de las partes substanciales del presente ensayo, por lo que merece especial atención.

La explicación más evidente sobre la atracción de estudiantes mexicanos de posgrado a universidades del Reino Unido se relaciona con la mercadotecnia que las universidades británicas ejercen en lo que ellos mismos llaman el mercado de estudiantes internacionales (Welch, 1988). Woodhall (1989) sitúa el origen de este mercado en 1967, cuando el gobierno británico introdujo por primera vez colegiaturas diferenciadas para estudiantes extranjeros, siendo este incremento moderado. Sin embargo, el flujo de estudiantes extranjeros continuó en aumento, por lo que, bajo el argumento de que este tipo de estudiantes constituían una carga excesiva para los contribuyentes británicos, se introdujo la política de colegiatura completa (full fees policy) en 1980. Otro de los factores identificado por investigadores británicos como causa del surgimiento del mercado de estudiantes internacionales se refiere al exceso de capacidad de las universidades y politécnicos durante las décadas de los setenta y los ochenta (Williams, 1991). Cabe señalar en este punto que el surgimiento e incremento del mercado de estudiantes internacionales en un fenómeno común en los países del primer mundo, como lo demuestra el reporte respectivo de la OCDE (1995) 7. Sin embargo, se destaca en este ensayo la situación de las universidades del Reino Unido, por el impacto que sus políticas de reclutamiento tienen en la configuración de los flujos de los estudiantes mexicanos.

Este impacto merece especial atención, dado el éxito mostrado en el incremento del número de estudiantes mexicanos de posgrado en las universidades británicas. El éxito de estas universidades está relacionado con la organización que las mismas han generado en torno al mercado de estudiantes internacionales. En efecto, durante las dos últimas décadas han surgido instituciones tales como los Servicios de Asesoría Educativa del Consejo Británico (British Council´s Educational Counselling Service, BCECS), el Consejo del Reino Unido para Asuntos de Estudiantes Extranjeros (United Kingdom Council for Overseas Students Affair, UKCOSA) y el Fideicomiso para Estudiantes Extranjeros (Overseas Students Trust, OST). Estos organismos han jugado un papel decisivo en el éxito de las universidades británicas en el mercado de estudiantes internacionales. Tan sólo como muestra baste mencionar en el primero de ellos (BCECS) tiene como objetivos publicitar las oportunidades de la educación británica e informar a las instituciones de educación británicas sobre las oportunidades de reclutamiento (Williams, 1991: 67), que recibe un subsidio oficial de 100,000 libras esterlinas anuales, además de cuotas de membresía de universidades británicas. Con estos fondos, organiza ferias de educación superior británica, distribuye material publicitario y lleva a cabo estudios de mercado sobre la demanda de educación británica en el extranjero. Williams (1991) considera a esta institución (BCECS), más que una sociedad, como una organización de comercio exterior. Así, no resulta sorprendente que Reading, una universidad británica, haya ganado en 1989 el Premio de la Reina por Exportaciones (Queen´s Award for Exports) (Yarde, 1990: 8). De hecho, el balance de comercio británico en investigación y desarrollo fue, en 1991, de 1,397 millones de libras esterlinas en exportaciones y 364 millones de libras en importaciones, es decir, un saldo a favor de 1,033 millones de libras (Solesbury, 1994: 199), muy cercano al ingreso bruto de 1,000 libras esterlinas que Woodhall (1989) estima le reportaron los estudiantes extranjeros al Reino Unido en 1989. El costo diferencial de las colegiaturas para estudiantes extranjeros en la mayoría de las universidades británicas8, (The University of Sheffield. International Office 1997), constituye uno de los factores relacionado con la balanza de pago tan favorable.

Identificar a ciencia cierta los factores que influyen en la preferencia por el Reino Unido que muestran estudiantes mexicanos que potencialmente tienen acceso a una beca-crédito al extranjero, requiere de estudios adicionales y a profundidad. Sin embargo, existe una clara evidencia que el sistema orientado hacia el mercado o la llamada universidad corporativa, en conjunción con otras fuerzas de la globalización, han dado forma y tenido un impacto importante en la configuración de los flujos migratorios de estudiantes de posgrado hacia el extranjero. Determinar lo anterior representa un reto para los investigadores educativos en México.

En relación a las disciplinas en que tienden a situarse los estudiantes de posgrado mexicanos en el extranjero, las Ciencias Sociales y la ingeniería emergen como las más pobladas. Sin embargo, si se suma, por una parte, el 32% de las Ciencias Sociales y el 9% correspondiente a las Ciencias Humanas y de la Conducta, y por otra el resto de las disciplinas, se tiene como resultado que el 41% de las becas se otorgan a estudiantes en disciplinas humanísticas (soft sciences) mientras el 59% de ellas se otorga a estudiantes en las disciplinas relacionadas con la ciencia y la tecnología (hard sciences).

El género constituye otra categoría de análisis que merece ser discutida. El número de mujeres estudiantes becadas al extranjero no ha tenido un aumento significativo, aunque por otra parte tampoco ha disminuido. Las mujeres representaron el 28% del flujo de estudiantes mexicanos de posgrado al extranjero en 1996, incrementándose ligeramente en 1997 (32%). Durante 1999 y 2000, el número de mujeres volvió a incrementarse ligeramente, representando en ambos el 34% del total del flujo. En este sentido, y solamente por lo que respecta a los años 1999 y 2000, la participación de las mujeres mexicanas fue ligeramente más alta (34% contra 32%) en los datos globales de flujos de estudiantes internacionales (ver Tabla 2).

Otro hecho interesante se refiere a que las estudiantes mexicanas en el extranjero tienden a emigrar a países desarrollados, como lo muestra las cifra relativa a que solamente ocho de ellas tuvieron como destino un país de economía centralizada y otras ocho un país de reciente industrialización, durante todo el periodo analizado (1996-2000).

Cabe destacar la disparidad observada en el flujo entre el número de estudiantes mujeres y el de los hombres que emigran hacia los Estados Unidos. La brecha entre el número de hombres y mujeres es mucho mayor en este país en particular que el lo que respecta al Reino Unido y España (ver Figura 2). Esta tendencia se mantiene constante de 1996 a 1998. Sin embargo, durante 1999 y 2000, en los que se observa un repunte en el flujo de hombres, el flujo de mujeres no muestra la misma tendencia en la recuperación, sino que se mantiene constante.

Figura 2

Flujos migratorios de estudiantes de posgrado, por género y país de destino

Comparando el porcentaje de los flujos migratorios en cuanto a la composición de género del posgrado nacional, se observa que el número de mujeres estudiantes en el extranjero tiende a ser inferior, dado que ellas representaron el 46% del nivel de maestría y el 36% del nivel doctoral en el país durante 1998 (INEGI, 2000).

Resulta importante mencionar que el sistema de becas de CONACyT fue creado hace más de 30 años (SEP-CONACyT, 2000), al cual se ha dedicado un esfuerzo considerable, logrando resultados positivos a partir de 1990, reflejados en la eficiencia terminal del 91%. El programa también ha contribuido a mejorar la calidad de los programas de maestría en México, lo que posibilita otorgar preferencia en las becas crédito a los estudiantes a nivel doctoral.

El reverso de la moneda, es decir, cuántos de los becarios regresan y se incorporan a actividades de investigación en México, trae a colación el problema de la fuga de cerebros, que de acuerdo al propio Consejo representa el 5% del total de los estudiantes becarios en el extranjero (SEP-CONACyT, 2000). Los países que atraen este capital humano de exportación9 son, por supuesto, países desarrollados, siendo los Estados Unidos los líderes de este grupo, captando el 64% de este capital humano, seguido de España con 8%, el Reino Unido con el 7%, otros países europeos con el 6% y Francia y Canadá con el 5%.

Los datos anteriores representan la dimensión real y medible del problema de la fuga de cerebros. Sin embargo, algo que no ha sido identificado o tomado en consideración es la fuga temporal de cerebros, esto es, los estudiantes (y muchas de las veces académicos) dedicados (casi consagrados!) a realizar investigación en las ciencias duras, quienes a través de sus estudios contribuyen a proveer de datos, conceptos y símbolos al analista simbólico. El entrenamiento previo de este capital humano de exportación no ha representado un costo para el país anfitrión. Esta fuga temporal de cerebros parece tener más impacto sobre los países no desarrollados que la fuga permanente de cerebros.

Para comprender mejor la participación del capital humano inmerso en los flujos migratorios de estudiantes internacionales (FMEI) en el modelo de Producción Distribuida de Conocimiento (PDC) ya mencionado, se hace necesario usar como eje de interpretación la recién generada teoría del capitalismo académico. De acuerdo a Slaughter y Leslie (1997), las universidades en la actualidad hacen uso de su único activo real, el capital humano de sus académicos, a fin de incrementar sus ingresos provenientes de recursos externos. Es decir, la manera desigual y contradictoria en que las universidades de investigación se han aproximando al mercado, fuente de recursos externos en este caso. El capitalismo académico presupone espacios y modus operandi adecuados para producir, controlar y explotar la propiedad del capital que produce, en este caso, conocimiento y capital humano.

La teoría del capitalismo académico es compleja y continúa en expansión. Para efectos de este ensayo, sólo se retoma la metáfora explicativa sobre la estructura del capitalismo académico propuesta por Ibarra Colado (2002). Este autor desplaza la figura del Estado-nación a espacios dispersos y borrosos en constante reconfiguración, en la que participan distintos gobiernos, empresas y universidades. Es decir, el mundo de la globalización se integra por una estructura de tres pisos, en cuya planta alta tienen lugar los grandes negocios del mundo, se mueven los grandes capitales y las tecnologías de punta. En este piso se insertan las universidades del primer mundo10, las que han respondido y adecuado sus políticas a los imperativos de la privatización, la desregularización y la competitividad, haciendo de sus centros de investigación y posgrado su sector de punta. La planta baja del edificio representa el espacio de empresas (en este caso, universidades y países) satelitales, enfrentadas a la producción en masa, la industria maquiladora, el trabajo precarizado, las universidades que no alcanzan los espacios del capitalismo académico y que enfrenta la paradójica tarea de formar a grandes contingentes de ciudadanos para el trabajo en un mundo sin trabajo la de la enseñanza-en-masa que ha ido dando forma a las fábricas del conocimiento que hoy son el reverso de la moneda del capitalismo académico (Aronowitz, citado por Ibarra, 2002: 150). Por último, el sótano del edificio global sirve de depósito de lo no-útil y lo que estorba; es decir, de lo excluido, habitado por los que carecen de capacidad de consumo.

Podríamos situar el sistema universitario mexicano en la planta baja y el sótano de este edificio global. Sin embargo, resulta factible situar a los flujos migratorios de estudiantes mexicanos de posgrado en el primer piso... sólo que en calidad de invitados temporales. Es aquí donde cobra relevancia el concepto de fuga temporal de cerebros, ya que la invitación a este piso no es permanente para la mayoría. Los invitados permanentes, en este caso los cerebros fugados, difícilmente llegan a alcanzar un status alto dentro del capitalismo académico.

Bajo esta perspectiva, resulta relevante reflexionar sobre si el aporte a la producción de conocimiento de este capital humano fugado temporalmente repercute en el control, la apropiación y la distribución del capital que el conocimiento mismo representa, se realiza de una manera equitativa y simétrica entre las universidades, las empresas o los países mismos. El papel que desempeñan los estudiantes de posgrado en el extranjero, muchos de ellos que ostentan el estatus de académicos e investigadores antes de emigrar temporalmente, consiste en ser sólo una pieza en el engranaje del modelo de producción del conocimiento en cascada. Hasta hoy, a pesar de las reformas a la Ley del Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, este modelo de producción resulta viable sólo en algunas universidades y centros de investigación de élite11.

Retomando la propuesta de Ibarra (2002), en el sentido de la creciente presencia del capitalismo académico en nuestro sistema de educación superior, considero el comportamiento de los flujos migratorios de estudiantes de posgrado como una manifestación de dicho capitalismo. Decidir sobre el peso que se otorgue a las fuerzas de la economía sobre la atención a las necesidades reales de la sociedad mexicana en el incipiente sistema mexicano de producción del conocimiento, es un asunto que debe ponerse en la agenda de la política pública en materia de ciencia y tecnología.

Este ensayo constituye un intento de dar sentido a la propia experiencia de la autora, como estudiante extranjera proveniente de un país de reciente industrialización, confrontada con un ambiente académico no familiar, a la par que con su experiencia actual como académica dedicada a la investigación en su propio país. Lo anterior representa una posición difícil, ya que al mismo tiempo que se reconocen todas las ventajas que los académicos tienen en los países desarrollados en comparación con los académicos en países como el nuestro, ha sido capaz, por otra parte, de identificar las estrategias que los países desarrollados aplican para mantener al resto de los países en una posición de desventaja con respecto a la producción, diseminación y asimilación del conocimiento, junto con su propia, y hasta hace poco, inadvertida participación en mantener el sistema funcionando.

Un factor determinante en la riqueza de los países y por consecuencia en su ubicación en el Norte o en el Sur, en el primer piso, la planta baja o el sótano del edificio global, depende de su participación en la Producción Distribuida de Conocimiento (PDC).

En consecuencia, cabe formular las siguientes preguntas: ¿hasta qué grado son simétricas o justas las alianzas que tienen lugar en la red de PDC, con respecto a la participación del capital humano y otros recursos, entre los países del Sur y los del Norte? ¿han analizado los hacedores de la política pública en México lo anterior, con el propósito de inducir cambios que impliquen la movilidad de capital humano y otros recursos, especialmente conocimiento, sobre bases equitativas y simétricas? ¿resulta el concepto de conocimiento sin fronteras aún una utopía?

Respecto a las dos primeras preguntas, considero que las relaciones entre los países llamados del Sur y del Norte resultan más asimétricas que nunca, por lo que los países en desventaja, y considero al nuestro entre ellos, necesitan diseñar estrategias conjuntas encaminadas a beneficiarse de manera más directa y menos onerosa de esta nueva forma de producción del conocimiento. De seguir ignorando el fortalecimiento de la tendencia actual, es posible anticipar un modelo maquilador de conocimiento, que de hecho ya se vislumbra, sólo con la diferencia que los países del Norte no necesitan mover sus laboratorios de investigación a los del Sur, como sucede en la actual industria maquiladora tradicional. Este modelo maquilador resulta más refinado, cuyas características son:

el capital humano que participa proviene de países no desarrollados

está altamente capacitado

su capacitación se realizó a cuenta y riesgo del país de origen

se integra a los laboratorios de producción del conocimiento en los países del Norte

El concepto de conocimiento sin fronteras (borderless knowledge) resulta todavía una utopía, al menos en los países del Sur, o si se prefiere, de los habitantes del sótano, la planta baja y temporalmente, la planta alta del edificio de la globalización. La forma en que estos países participan en la red internacional de producción del conocimiento les resulta desventajosa, pero sobre todo, pasa desapercibida. Puesta bajo la lupa de la investigación, los países del Norte han creado programas y redes (Erasmus, Sócrates, etc.) encaminados a hacer realidad esta utopía. Sin embargo, la forma de relacionarse con los países del Sur (o si se prefiere, con la planta baja y el sótano del edificio de la globalización) en el aspecto analizado, resulta solamente una forma más de manifestar su hegemonía y de tradicional explotación de los países periféricos.

El capitalismo académico se manifiesta de forma clara en los flujos migratorios de estudiantes de postgrado. Representa peligros, retos y también promesas para los países satélites y sus sistemas universitarios.

Paradójicamente, el patrón de los flujos migratorios de estudiantes mexicanos de posgrado muestra un incremento sostenido hacia las universidades británicas y no hacia las norteamericanas, país que en la economía globalizada representa el socio comercial más fuerte de México.

Sirva este ensayo a manera de reflexión, como antecedente para re-pensar y re-evaluar nuestra inadvertida participación en la producción de conocimiento a nivel mundial, a estar conscientes de las fuerzas del mercado internacional de estudiantes y su impacto en la configuración de los flujos migratorios de estudiantes mexicanos al extranjero. Al llegar a este punto, resulta imperativo poner en acción estrategias encaminadas a que el papel de nuestro capital humano de exportación, de nuestros cerebros fugados temporalmente se haga más visible y sea capaz de contribuir a una distribución del conocimiento más equitativa, a buscar la alianza con otros países del Sur, a iluminar la planta baja y el sótano del edificio de la globalidad.

1 Un análisis completo sobre los flujos migratorios de estudiantes puede encontrarse en Chen y Barnett (2000)

2 El Banco Mundial realizó algunas recomendaciones que contribuyeron a la creación de del nuevo modelo de universidad, las cuales implicaban, entre otras cosas, la oposición abierta a la autonomía de la universidad, debido a que esto era considerado como contrario a la eficiencia, según el discurso de empresa norteamericano. También criticó la participación de estudiantes y académicos en comités universitarios y sugirió vetarlo mediante la implantación de un esquema de pago diferencial llamado FOMES, y promovió un estilo de gobierno más centralista y autoritario. El Banco Mundial también propuso aumentar la proporción estudiante académico y reducir la proporción administrativo estudiante, el incremento del costo de los servicios, incluyendo las colegiaturas, la introducción de un esquema de colegiatura diferencial, la supervisión en detalle de los recursos invertidos y la evaluación precisa del costo directo e indirecto por estudiante, proyecto y servicio (Winkler, 1990; Aboites, 1997).

3 Los esquemas de Carrera Magisterial en el nivel básico, PROMEP para las universidades públicas y Becas al Desempeño Académico del Sistema de Institutos Tecnológicos constituyen ejemplos de programas de pago extraordinario por méritos.

4 Este esquema opera basándose en crédito, el cual se invalida en caso de que el estudiante tenga éxito, y se paga en caso de que el estudiante no lo tenga.

5 El dato no concuerda con los analizados en este ensayo, que registra 1,139, correspondientes solamente a los tres países de mayor destino.

6 A pesar de la firma del Tratado de Libre Comercio (NAFTA) entre México, Canadá y los Estados Unidos y las expectativas generadas con respecto a la movilidad del capital humano, la cooperación trilateral en materia académica se mantiene solamente como un propósito. Crespo (2000) presenta un análisis a profundidad sobre este asunto).

7 Un análisis completo sobre el mercado de estudiantes internacionales puede encontrarse en Félix (1998).

8 En promedio cinco veces más alto que para los estudiantes británicos y de la Unión Europea. Sin embargo, en algunas facultades de medicina, el costo es hasta de diez veces más alto. Una tabla sobre costos de colegiaturas puede encontrarse en Félix (1997) y The University of Sheffield. International Office (1997).

9 Para ahondar en este tema, consultar Félix (1998).

10 Salaughter y Leslie, sitúan aquí a las universidades de Estados Unidos, Inglaterra y Australia.

11 Ibarra (2002) menciona a la UNAM, la UAM, los 23 Centros SEP-CONACyT, el IPN y el CINVESTAV, entre otros.

ABOITES, Hugo (1997). Vientos del Norte: TLC y Privatización de la Educación Superior en México. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

BRUNCH, Tom; Barty, Alison (1998). "Internationalizing British Higher Education: Students and Institutions". The Globalization of Higher Education. Edited by Peter Scott. Buckingham: SRHE & Open University.

ALTBACH, Philip G. (1989). "The New Internationalism: Foreign Students and scholars". Studies in Higher Education, 14 (2): 125-36.

_____ (1991). "Impact and Adjustment: Foreign Students in Comparative Perspective". Higher Education, 21 (3): 305-23.

CHEN, T. M.; Barnett, G. A. (2000). "Research on international students flows from a macro perspective: a network analysis of 1985, 1989 and 1995". Higher Education, 39 (4): 435-453.

CRESPO, M. (2000). "Managing regional collaboration in higher education". Higher Education Management, 12(1): 23-39.

DICKINSON, John P.; Dickinson, Christine (1992). "The Internationalization of Higher Education: An Empirical Study". Higher Education Policy, 5 (4): 40-2.

EUROPEAN UNION. Education and Training (2002). (http://europa.eu.int/comm/education/erasmus/million_en.html).

FÉLIX Corral, María Concepción (1997). Women in Scientific Exile: An Ethnography. The University of Sheffield (unpublished PhD dissertation)

_____ (1998). "El capital humano de exportación y la producción del conocimiento en la sociedad postindustrial". Perspectivas Docentes, (22): 5-21.

GIBBONS, Michael (1998). "A Commonwealth perspective on the globalization of Higher Education". The Globalization of Higher Education. Edited by Peter Scott. Buckingham: SRHE & Open University.

HEIST & UCAS (1994). Higher Education: the International Students Experience. Leeds: HEIST.

HUFF, Anne Sigismund (2000) "1999 Presidential address: changes in organizational knowledge production". Academy of Management Review, 25 (2): 288-293.

IBARRA Colado, Eduardo (2002). "Capitalismo académico y globalización: la universidad reinventada". Revista de la Educación Superior, 31, 2(122): 147-54.

INEGI (2000). Estadísticas Educativas de Hombres y Mujeres. México.

MARÍN Marín, Álvaro (1997). "La globalización y su impacto en la reforma universitaria mexicana". La Universidad Mexicana en el Umbral del Siglo XXI: Visiones y Proyecciones. Premio ANUIES 1997, México, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, pp. 11.32.

MARTÍNEZ Rizo, Felipe (2000). Nueve Retos para la Educación Superior: Funciones, Actores y Estructuras. México, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

OCDE (1990). Financing Higher Education: Current Patterns. Paris, OECD.

_____ (1995). Research Training: Present and Future. Paris, OECD.

PICKET, Vincent (1991). "The Internationalisation of Higher Education". Higher Education, 21 (34): 423-36.

SAAVEDRA, Oscar (2000). Conferencia sobre EBSCO Online Services. Durango, Dgo.; 12 de mayo.

SADLAK, Jan (1998). "Globalization and concurrent challenges for Higher Education". The Globalization of Higher Education. Edited by Peter Scott. Buckingham, SRHE & Open University.

SAPIENZA, Alice M (1995). Managing Scientists: Leadership Strategies in Research and Development. New York, Wiley-Liss.

SEP-CONACyT (2000). 1971-2000, Treinta años del Programa de Becas-Crédito: Evolución, Resultados e Impacto. México, SEP-CONACyT.

SEP-CONACyT (2001). Programa de Becas-Crédito 1996-2000 (unpublished statistics, Excel file).

SLAUGHTER, Sheila; Lesley, Larry L. (1997). Academic Capitalism: Politics, Policies and the Entrepreneurial University. Baltimore, The John Hopkins University Press.

SOLESBURY, William (1994). "Research users, producers and funders: challenges to scientific research in universities". Higher Education Quarterly, 48 (3): 194-206.

UNESCO (1997). UNESCO Statistical Yearbook. In UNESCO web site (http://unescostat.unesco.org/yearbook/ybframe.htm).

The UNIVERSITY of SHEFFIELD. International Office (1997). University gains £ 14 millions from overseas fees. International Report, (March) p. 1.

WAGNER, Alan, Schnitzer, Klaus (1991). "Programmes and Policies for Foreign Students and Study Abroad: the Search for Effective Approach in a New Global Setting". Higher Education, 21 (3): 275-88.

WELCH, Anthony R. (1988). "For Sale by Degrees: Overseas Students and the Commodification of Higher Education in Australia and the United Kingdom". International Review of Education, 34 (3): 387-95.

WILLIAMS, Gareth (1987). "The international market for overseas students in the English-speaking world". European Journal of Education, 22 (1):15-25.

____ (1991). "Finished and unfinished business". The Future of Higher Education. London, SRHE and Open University Press.

WINKLER, D. (1990). "Higher Education in Latin America: Issues of Efficency and Equity". World Bank Discussion.

WOODHALL, Maureen (1987). "Government policy towards overseas students: an international perspective". Higher Education Quarterly, 41 (2): 119-25.

____ (1989). "Marketing British higher education overseas: the response to introduction of full costs fees". Higher Education Quarterly, 43 (2): 142-59.

YARDE, Rosalind (1990). "A right royal honour and lucrative too: Queen´s Award for Export". Times Higher Education Supplement, 912 (April 27): 8.

Revista de la Educación Superior en

Línea. Num. 125

Título: Los flujos migratorios de estudiantes mexicanos de posgrado hacia el extranjero*

Autor: María Concepción Félix**

* La autora agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el haber facilitado los datos estadísticos en que se

fundamenta este ensayo

** Profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Durango.

Este trabajo obtuvo el Premio ANUIES 2002, en la categoría de Ensayo.

ALMA L.G.P.